紧赶慢赶,赶在下一趟出门旅游之前,将上一趟旅游的“游记”赶了出来。这一趟《新英格兰/加拿大游》的游记,一共记了15篇。开始转变以往惯常的写法,按“游”的时间地点顺序“记”叙,例如魁北克按时间写了两篇,而换成按照主题分类记述,时空有些打乱,如蒙特利尔分主题记了五篇。不知道改后效果好不好?形式虽然变了,内容的叙述上,是不是仍然换汤不换药?

我在寻求改变,形式上和内容上,要摆脱以往的惯性。意在文章短小精炼一些,主题鲜明一些,描写生动一些,散发思维深邃一些。努力!

看到老同学写的一篇文章《读人与读文一样具有意义》,谈到一位他很欣赏的顾老师。文中写道:

顾老师走到哪儿就写到哪儿,他的笔迹是跟着足迹走的,那一篇又一篇生动鲜活的游记便是印证。这又使他与好多走过世界的别的人们不一样;那些人多是只走而不写,他们也喜欢也有机会有能力有条件走世界,但是他们大都只带着身体不带思想。殊不知,走世界是一回事,写世界则是另一回事。

我觉得他的评论很有意思。的确,有的人走世界只带着身体,不带脑子。赞同他的观点,“走世界是一回事,写世界则是另一回事。”不由得产生一些联想。

这位顾老师是安徽大学英语专业研究生毕业。恰巧,我在美国认识一位何博士,也是安徽大学英语专业毕业的。他后来也成了作家,发表过多部长篇小说,短篇小说、散文、刊印了诗集,和诗词歌赋杂文等。

何博士说过这样一段话:

人类交流,是双向车道,一如做生意,有来有往,一进一出。没受过教育的人,不识字,自然也就不用笔写字,也不必读人家写的文字。这类人之间的交流,用说和听,说是出,听是入;有文化的人,多了一层交流的手段,读和写,读是摄入,写是输出。写与说,是输出,英语叫production, 读与听,是接纳,英语叫reception。听说读写,是人际交往的四大件,假如隔了语种,或者是令人挠头的方言,那还得翻译。

看世界是接纳(reception),写世界是输出(production)。输出是一种人类的创造,不管是说还是写(译)。“说”如果没有录音,就随风飘逝了,或者通过口头流传,原话到最后不知失真多少。而“写”则通过各种媒体可以长期保持下来,且原汁原味。

听说的能力是天生的。但是读写,是需要后天学习的,要多一道手续,要花费较多的力气。因此,会听说的人天生比会读写得多。同理,在读和写之间,阅读(接受)比写作(创造)要容易一些。所以说,看世界是一回事,写世界则是另一回事,而且是比较费力的一件事。

看完世界,事情就结束了。而写世界则在看完世界后,则需要另外花一些时间多做一份工。实际情况是,多数人看完世界后,不是不能写,而是出于各种原因,不愿意将时间花费在写世界上。

最后,何博士提到:“写作,是输出,只出不进不行,还得大批量读书。无源之水,必然枯竭。”

是啊,要读书,要学习,才能写作的泉水更清亮更深邃更灵动一些。

往时今日

八年前今日,习作竹枝词两首。时有记载如下:

近来,网上有人作竹枝词来调侃习大大的宽衣。网上谷歌一下:原来,竹枝词来源于下里巴人的山歌。后来,被我的本家刘禹锡整理得雅俗共赏。格式上跟七绝一样,只是表达得偏民间乡土气息一些。

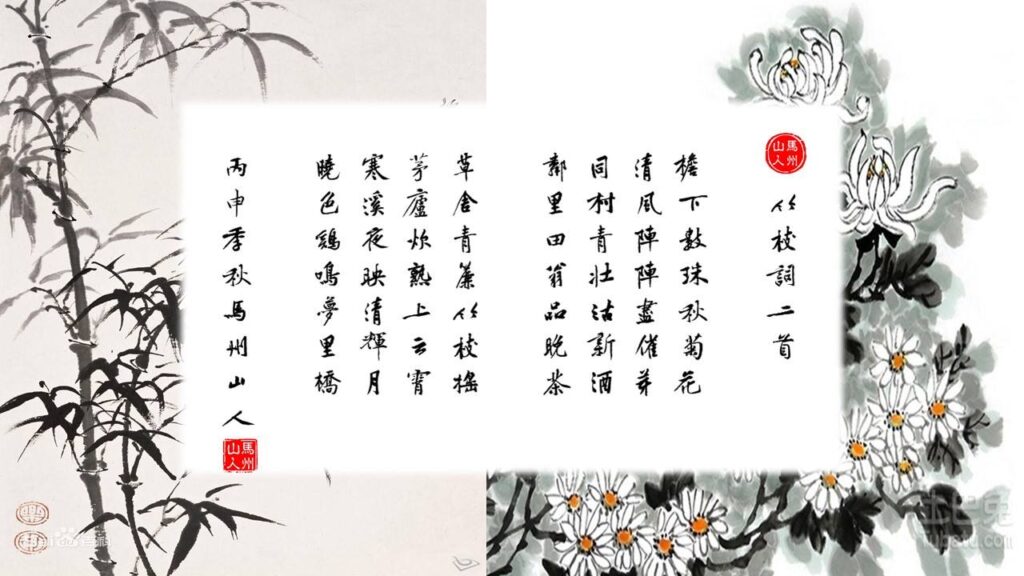

院里的菊花开了,习作两首,贻笑大方。

10/21/2024 周一