蒙特利尔不仅可以让人们看到现代化先锋艺术的一面,还可以体验到这个城市的发展,并带引者回溯这个城市的历史。

蒙特利尔的天气也是这般,上午还是阴云密布,下午就豁然开朗了。蓝天上漂浮着似纱似雾的云翳,阳光懒洋洋地将春天的温暖铺盖在城市。人们开始从室内出来,走向草地、走向河流,拥挤在大街小巷,游荡在城市的四面八方。

蒙特利尔市政厅 (Hôtel de Ville de Montréal)

我随着人流,毫无目的地游走,享受着加拿大的春风。越过一条穿过城市的高速公路,对面一排排的高大建筑,像一道道结实的城墙。沿着石梯而上,迎面是一片开阔地和一大排五层楼的建筑物,是蒙特利尔市财政局(Service des Finances de la Ville de Montréal)。

对面是另外一幢大楼是蒙特利尔市政厅。加拿大国内第二帝国风格建筑的最佳范例之一。1984年列入加拿大法定国家古迹。

大楼建于19世纪末的1872年与1878年之间。后来一场大火,将内部完全烧毁。我发现这里很多的有名的建筑,包括一路上看到的一些教堂等等,甚至当今的巴黎圣母院,都遭过火灾的蹂躏。不知道是人为的疏忽,还是大自然的不经意,亦或是上帝的旨意?

事后市府重建大楼。决定在大楼残余的外壳以内修建一座全新的自立式钢建筑,并模仿法国图尔市政厅的设计。大楼的顶部亦从原本的双重斜坡屋顶(Mansard roof)改成呈美术学院派风格的青铜屋顶 。

这座大楼还有一段有名的记载。1967年,法国总统夏尔·戴高乐以参加蒙特利尔世博会为由正式访问加拿大。当他在蒙特利尔市政厅的阳台上发表即兴演讲时,他高呼:“蒙特利尔万岁!魁北克万岁!”(法語:”Vive Montréal; Vive le Québec !”)在一片欢呼聲中,他又接着喊出了:“自由魁北克万岁!”(法語:”Vive le Québec libre!”)这一魁北克独立运动使用的口号。

戴高乐的演讲被视为是对魁北克独立运动的支持,也是加拿大英语区和法语区之间的关系和政治的一个转折点,并引发了法加两国的外交危机。法国和加拿大的外交关系一直紧张直到2008年时任法国总统尼古拉·萨科齐宣布不再支持加拿大魁北克省独立为止。

沃克兰广场 (Vauquelin Place)

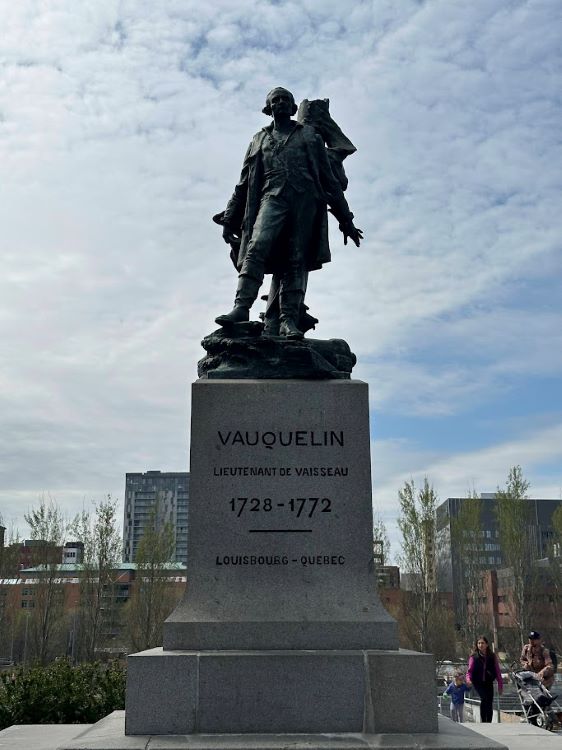

从历史中回来,还是历史。这两幢大楼之间有一块空地,中间有一座雕像让·沃克兰纪念碑(Jean Vauquelin Monument),因而这块空地就叫做沃克兰广场。

沃克兰的雕像在大风中背靠折断了的桅杆,像是弹尽援绝的模样。这座雕像描绘的是1760年法国和英国战争期间发生的事件。雕像中的沃克兰海军中尉,当时站在他护卫舰的甲板上,将自己的旗帜钉在桅杆上,顽强与数倍之敌战斗,直到弹药耗尽受伤,但仍不屈不挠,最后沃克兰将剑扔进海里才投降。

让我想起中日甲午海战时的北洋舰队,想起致远号管代邓世昌,弹尽援绝后,开足马力,准备撞沉日舰,同归于尽的那个镜头。不同的是,沃克兰最后投降了,邓世昌是舰艇被日舰鱼雷击中,壮烈牺牲,不可同日而语的“英雄”。

从沃克兰的雕像往后看去,是一座更高更巨大的纪念碑,纳尔逊纪念碑,人称“纳尔逊柱”(Nelson Monument)。如果说,沃克兰纪念碑要抬头观看的话,那么,纳尔逊纪念碑就要举头仰望。

纳尔逊是何许人也,竟然有这么高一座纪念碑?

海军中将纳尔逊子爵(Vice Admiral Horatio Nelson),是一个英国人捧为战神的著名海军将领及军事家。他的战功累累,尤其他在1805年的特拉法加战役中,击溃法国及西班牙组成的联合舰队,自己却在战事中弹阵亡。其功绩相当于欧洲大陆上的拿破仑,令大英帝国成为海上霸权的象征。即使到现代,纳尔逊在不少英国人心目中仍享有崇高地位。怪不得,他的纪念碑那么高大。不要忘记,这里曾经是日不落大英帝国的疆土。

蒙特利尔的纳尔逊柱不仅是蒙特利尔最古老的纪念碑,也是加拿大最古老的战争纪念碑。此外,位于伦敦市中心的特拉法加广场,也矗立着一座高高的纳尔逊纪念碑。还有一座更古老的纳尔逊柱,于1809年建造于爱尔兰的都柏林。但是,争取从英国独立的北爱尔兰共和军于1966年摧毁了它。

当然,这座纪念碑在蒙特利尔的一些法裔加拿大人中引起了争议,他们认为由于英语和法语加拿大之间持续存在的紧张关系,这座纪念碑具有冒犯性。早在1890年,一群魁北克民族主义者密谋炸毁这座纪念碑,但没有成功。四十年后的1930年,蒙特利尔的法裔加拿大居民在附近的城市广场(后来以他的名字命名)竖立了法国海军军官让·沃克兰的雕像,以回应这座纪念碑的继续存在。

啊哈,现在我明白了,沃克兰纪念碑的由来。这两个雕像的存在,揭示了英法两国之间似乎永远不可调和的历史情节。当然,一个法国区区的海军中尉,实在比不上威名赫赫的英国海军中将,就跟魁北克跟加拿大的比例一样。这也是游客意识不到的魁北克法裔加拿大人地底下的一股暗流。关于推倒纪念碑,最近美国也很流行。看来,既有历史渊源,也有现实意义。

蒙特利尔老港 (Vieux-Port de Montréal)

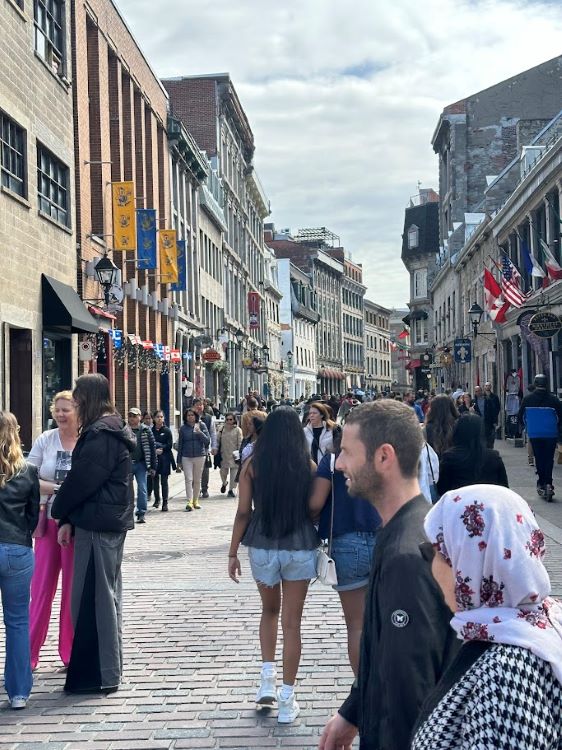

走过纳尔逊柱后,一路轻缓的下坡通往热闹的雅克卡地亚广场(Jacques Cartier Square),它是蒙特利尔老港的入口。

路边的酒馆露天的酒吧里人满为患,人们喝着小酒和饮料,享受着春天里难得的阳光。

路上行人有的身着夏季短装,有的仍然裹在冬日的羽绒服中,但是不约而同,大家都洋溢着欢欣的笑容。路旁的商店挂满五颜六色的旗帜,欢迎着熙熙攘攘的人群。画人像和卖其它画的小棚子像雨后的蘑菇一样开了一地。今天这里已经成为蒙特利尔的娱乐和历史区,每年吸引600多万游客。

走着走着,有了似曾相识的感觉。远处巨大的摩天轮(Grande roue de Montréal),不就是早上在船码头看到的蒙特利尔老港吗?可以说,这个摩天轮也是蒙特利尔的地标之一。

码头附近的开阔地上,洒满了阳光里的游客。我放松步伐,将自己缓缓地融入人群,随着人流游荡在蒙特利尔老港的各个角落。享受着迟到的北国春光,享受着异国他乡的放松,享受着人生异旅中首次的蒙特利尔,但愿不是最后一次。

场地周边是一辆辆活动的快餐车,这让我想起早年在美国首都华盛顿的那些日子。一些节庆的日子和暑假期间,华盛顿就会游人如织。华府主要街道上都会排满了这样的快餐活动车。人们玩得累了,就在这些快餐车上买一些热狗、三明治和饮料充饥解渴。它们就是节日和旅游旺季的象征。

人们出来玩,也忘不了他们的毛孩子们。当主人寻得一个安静的角落里休息的时候,也是毛孩子获得宁静的片刻。是啊,兴奋了一天,也该休息了。

回去的路上,看到一对新人在拍婚纱照,他们选定了财政大楼的二楼台阶作为拍摄景地之一。路过的我,拍下这张照片,作为祝福。愿两根高大的罗马神殿圆柱,作为他们爱情日久弥坚的支柱。因为它们代表着牢固和稳重,历经风雨沧桑而长存。

05/04/2024 记于蒙特利尔途中

10/18/2024 修改于瓦蓝湖草庐