美国罗德岛州新港市(Newport, Rhode Island, US)

新港市,地处新英格兰地区最南端,在伸进大西洋的一条半岛的尽头,属于美国罗德岛州的一座小城市,前方与纽约的长岛遥遥相望。

音译还是意译

学习英语的时候,很早就注意到了一个翻译的问题,英文的地名是应该按照发音还是意思来翻译?比如说纽约的英文是“New York”。“New”在英文中是新的意思,“York”约克是英国英格兰的一个地名,据此,在北美洲的这块新大陆上的英国殖民地就被命名为“新约克”。同理,纽约州西部的邻州,“New Jersey”新泽西州,也是由于英国有个叫“Jersey”泽西岛的地名,因此将这块殖民地命名为“新泽西”。这样的例子很多,再比如说我们这次从美东最南部的佛罗里达北上,就是游玩美国的”New England”新英格兰地区。以此来看,这种地名的译法,应该是在原地名(音译)之前,加上一个意译“新”。这种翻译的规则还适用于英语世界的“New Zealand”新西兰,不过,“Zeeland”得名于荷兰的西兰省。

回到我的问题,为什么纽约不按此规则翻译成“新约克”?有人搬出一条不讲道理的道理“约定俗成”。如果讲“约定俗成”,那么北京还应该是我们当时学英语时的“Peking”,而不是现在的“Beijing”。南韩首都“汉城”也不会改成现在的“首尔”。而且,前面提到的新泽西州原来就是像纽约一样,按照音译的规则译为“纽”泽西,直到现在,仍然有人在使用“纽泽西”的说法,后来不知为什么扭来扭去就改成了新泽西。到底是意译“新”,还是音译“纽”,这是一个至今我都没有闹明白的事情。

为什么到新英格/加拿大旅游,一开始会想到这个问题呢?因为我们游轮第一站的地名就叫“Newport”,这是一个“新”(New)和“港口”(port)的合成词,如果翻译成中文“新港”对中国人来说,相对于“纽波特”就容易理解和记住。地名的起源大概跟殖民地的命名有关,英国威尔士也有个相同名字的城市,也是一个沿海岸的港口城市。为了中文叙述的流畅起见,我决定用“新港”的译名。

还没到旅游季节

新港是18世纪的北美重要港口城市,据说拥有美国所有城市中数量最多的保存下来的殖民时期建筑,以豪宅著称。这些豪宅依山傍海,设计精美别致,建筑豪华辉煌。当年在总统艾森豪威尔和肯尼迪任期内,新港被称为“夏季白宫”之城,可见新港曾经有过的辉煌。同时,新港是新英格兰的避暑胜地,一座优美的海滨旅游度假城市。

四月底的佛罗里达,温度达到80多华氏度,人们已经穿短袖衣了。而新港的温度才45华氏度,相当于佛罗里达的冬天。邮轮停靠时间为上午7点到下午1点半。早早就吃了早餐,打算早点上岸,找一个“随上随下”(Hop on and off)的旅游大巴,走马观花地游览新港。然后,根据“走马”的情况,决定在什么地方下马观花,重点游览。

乘坐游轮的小艇上岸。第一个感觉:一个阴冷的春天。码头空旷,除了接待观光客的导游,几乎无人,连港口上的一组尤物,艺术雕塑,几条抽象的海豚都是空落落的,在冰凉的石头和金属架上,不安地翻滚着,似乎在寒风中瑟瑟发抖。冷风从它们网状的空洞中穿过,把港口的海水和周围建筑物也笼罩在“人间四月天”的寒气之中。鼻子里凉凉的,有鼻涕要流下来的感觉,不觉得深深地吸了几口气。

从小艇下来的游人,多数登上了游轮安排的旅游车,其他自助行的游客寥寥无几。几个缩头缩脑的游客,包括我们,漫无目的地开始游逛。我们问港口的服务人员,“随上随下”的车站在什么地方,被告知离这里不远,两三条街,走路大概十来分钟。顺着指导的方向,在寒风中走了不远,果然看到了一个很大的候车站台,有许多站牌,标志着“罗德岛公共交通站”(Rhode Island Public Transit)。没有看到一个标示“随上随下”的地点。站台上等车的人零零星星,墙上有地图,但是没有我们所在地的标志,箭头或者圈圈,不知道我们具体在哪儿,而且我们也不知道该去哪儿。

我在哪儿?我去哪儿?我怎么办?旅游的一个魅力就在这里,没有计划,或者出现意外的情况,挑战我们平常习惯了的按部就班的生活,在平静的湖水上扔下一个石子,荡起一阵涟漪。然后可能出现的未知——惊喜、沮丧和乐趣就组成了解决问题的挑战过程。

一个似乎有些面熟的游轮游客,孤零零坐在候车站台长椅上,上前跟他搭讪,问他知不知道“随上随下”的车站。他告诉我们,上游轮前他就跟“随上随下”联系过,预定了这里车票,结果到这里打电话联络,却没有人接电话,他不知道到底发生了什么。当然,我们就更不知道了。他决定继续等下去。坚持下去,希望还是有的。但是我们决定,与其在这里冷飕飕等待可有可无,还是抬脚走吧,抓紧时间先四处看看再说。

抉择不同,导致的结果多半也不相同。不知道上帝是否站在我们这一边。

后来又碰到港口服务人员,我们说找不到“随上随下”的停车地点。服务人员说:你们是今年到新港的第一艘大游轮,大概现在“还没到旅游季节”(It’s not the season yet)。啊,原来季节未到,我们来早了。不过,总比贾宝玉那一声:“林妹妹,我来迟了——”的要好一些。

后来我想,“随上随下”的服务应该还没有开始。我一直在新港的大街上游荡了一上午,也没有看到“随上随下”旅游大巴的影子。不知那位坐等“随上随下”旅游车的同船游客,后来怎么样了。相信他不会在那条长凳上一直等下去。

一个晚醒的城市

确实,我们到得是太早了,不仅对于旅游季节,也对于新港这个睡眼朦胧的城市。8点多钟的新港,偶尔有几个“东方欲晓,莫道君行早”的本地人在路上行走,或许是上早班,或许是遛狗。街上大多数的商店都是上午十点开门。就连新港的旅游服务中心也没有开门,尽管游客已经在来回经过两趟了。不过,路边的花却在春寒中俏丽地开放了,它们给阴冷的新港带来些许的暖意。

不远处,有几个人从一家星巴克咖啡馆出来了。太好了,终于有个地方可以休息和暖和一下。星巴克里的人不少,看样子多是游客。其中不少人坐在椅子上低头看手机,啊哈,我明白了。

从佛罗里达开船后,不久就在大洋中跟陆地上的网络中断了联系。船上的“网费”不是一般的贵,一个旅程下来每人400多美金,而且必须一个船舱的两个人都必须买,这样下来就是800多美金。而我的手机月费$25,流量无限使用,一年才$300。一个十来天的旅游就花掉一年多的费用,值的吗?况且,我们在美国和加拿大沿岸的旅行,船一考岸,陆地上网络马上就恢复了。因此,许多游客可能都跟我一样“抠门儿”(领导的话),没有购买船上的网络服务。

这是一个以后乘坐游轮需要注意的地方。一个13天的游轮旅行,不到$500,船票是相当的便宜,于是游轮公司就会在别的地方想法子补回来,网费就是其中之一。说实话,这还是第一次遇到这么贵的网费,一天等于我一个月的费用。我乘坐过的其它游轮,都没有这样贵。有的是每天赠送10分钟上网时间,其它超过的时间另外付费,有的交付一个$300的费用,除了饮料免费以外,网费全包,并且不限时间。

星巴克楼下坐满了人,我们便在楼上寻了两个位置坐了下来。拿出手机来,看看这两天隔绝后的消息。其实,偶尔跟世界隔绝两天,也没有什么大不了的。以前没有手机的时候,日子是怎么过来的?喝着热乎乎的拿铁,来一块点心,坐在暖和的室内,能量补充得像打了鸡血似的,很快人就兴奋起来。

早上没有“随上随下”旅游车的遭遇,让领导游兴顿减。喝咖啡后好了一些,但是看到远处山坡上的景点,“三一教堂”(Trinity Church),腿脚还没有好利索,不打算“攀登”了,决定就在近处转转看看。我则趁着咖啡的热乎劲儿,继续向上,向前,向着未知。

美国是一个以信仰基督教为主的国家,各地都有大小不一、风格各异的教堂。一路上看到许多相当令人震撼的大教堂。这个“三一教堂”是英国国教在罗德岛殖民地的第一个前哨站,最早建于1698年,大约中国的明末清初,距今也有300多年了,算得上有点历史了。

英国国教习惯上尊坎特伯雷大主教为名义上的领袖,见教堂前的的文字“主教制”(Episcopal),以英国国王为最高元首,独立于梵蒂冈的罗马教皇,是美国立国的前贤们所摒弃的政教合一体制。一个政教分离,又允许宗教信仰自由的国家,是一个良好的政治运作体制,已经被当今许多国家证明。

顺着港口的大街,一路向商业街走去。决定一直走到10点钟,等到所有商店开门了,才调头换回走。新港其实是个小城市,看不到高楼大厦。除了大路口有几座五六层楼高的旅馆以外,沿街都是些二三层楼高的建筑。路旁的商店也就是一些小门面的商店,古董、瓷器、花店、服饰店、礼品店等等,除了老旧以外,没有什么特色。

十点钟,我走到一个路口,街对面是一家银行,“美国银行”(Bank of America),美国目前最大的银行,也是我的开户行之一。这家银行还没有开门,从外面看,有点寒酸。一间不起眼的小平房,还跟旁边当地的警局共享。这大概是我看到的一个最小的“美国银行”,半间房子,一扇门。

新港醒来了

十点一到,向后转,往回走。一路上看到一些不常见的事物。

锃亮的铜管

路过一个重新装修的房子,一根锃亮的圆铜管被当作漏水管,从二楼屋顶的屋檐下一直接到地面。一般的漏水管都是薄铁片压制成矩形,外面喷有一层防护漆。不知道新港的房子为什么用铜管替代?铜管新的时候好看,但是日晒雨淋裸漏在外,时间一长会发生氧化,到时候就铜锈斑驳,而且铜的价格还贵。又贵又易坏,难道就为了在新装修的时候亮丽一下?

漂亮的跑车

走过一个路口,一堆花花绿绿的碰碰车霍然出现在眼前。过去一看,上面写着“来租我”(Rent Me)的字样,原来是供游人代步的电动车。这倒是一种比较新鲜的出租车。大城市一般都是用自行车或者是电动+自行车供需要的人们使用,这种可爱的碰碰车也可以这样使用,有创意。

马路另一边,还有一些豪华高档的跑车出租车。说明旅游季节时,这里应该很热闹的。街上应该常常看到这些碰碰车红红绿绿的其乐融融和豪华赛车野马般风驰电掣的交织。想象一下,是一幅什么样的画面?

帆船博物馆

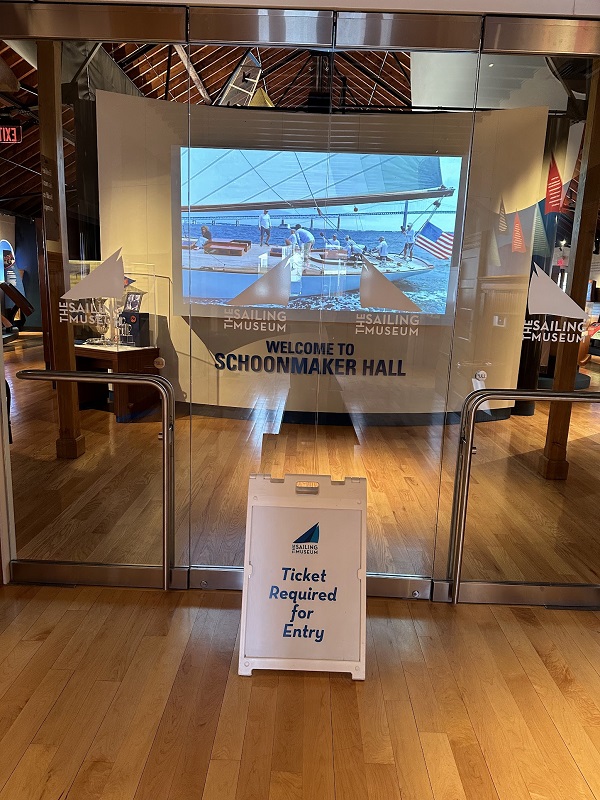

新港除了以豪宅著称以外,另一个值得一提是帆船运动。路边看到一个“帆船博物馆和国家帆船名人堂”,一座与美洲杯帆船赛有关的历史建筑。门口有一个铜塑像,是1992美洲杯帆船赛冠军的塑像。

其实,博物馆原来建立于我们马里兰州的首府安纳波利斯市,不久前(2019年)才迁移至此。这是一个非营利性的教育组织,通过表彰对这项运动做出贡献的个人、强调帆船运动对美国文化的贡献,以及展示其作为科学实践工具的价值来推广帆船运动和帆船比赛。游客可以参加水上体验,了解帆船历史、艺术和传说。

如果条件允许,我真想乘坐一艘帆船出海,体会一下帆船张着风帆,在大海上飞驰,略带腥咸的海风扑面的味道。现代游轮太大、太舒适、太现代化了,将人类跟自然的接触刻意地溶化在悠闲之中,忘记了人类征服大自然的粗暴难驯后所产生的斗志和快感!

太阳能垃圾箱

还有一个不起眼但是又吸睛的地方,路边的垃圾箱竟然是太阳提供的能源。当然设计者也没有忘了,在没有太阳的日子,人们还是可以用踏脚来打开箱盖。一个城市,如果连垃圾箱这等小事都考虑到太阳能的使用,说明这个城市的管理者具有很强烈的环保意识。新港的确是有“新”意的,至少在这一点上,新港走在许多大小城市的前面。

为新港赞一个!人类还是有希望的。

海浪和脚丫

除了锃亮的铜质漏水管,新港对铜器的使用也比较大方。比如街头一片大海的波涛就是一大块铜塑。一对脚丫留在外,是儿童在海浪中玩耍,还是人类在探索大海的奥秘?是冒险救人?还是海难时最后的一瞬间?铜塑的标题为“海浪”(The Wave),没有其它任何解释,给游客留下一串流连遐想的浪花。

哈米特大钟

铜塑“海浪”的旁边是哈米特码头(Hammetts Wharf)和哈米特旅馆,码头旁有一座大钟,又是铜的,叫哈米特大钟(Hammetts Bell),是另一个能吸引游人注意的驻脚点。哈米特大钟有点历史了,据载,建造于一百多年前的1872年,当初很可能悬挂在教堂的尖顶上。建造大钟的公司位于辛辛那提,由于铸造了美国最大的大钟而享有盛誉。大钟保留了其原始的钟舌(clapper)。平时大钟不会敲响,因为新港的市民和旅客都需要一个美觉!

红砖头市场

港口附近还有一个“红砖头市场”(Brick Market Place)。沿着红砖铺就的通道,可以看到许多商店都开门了。旅游季节应该是个很热闹的购物场所。再往里走,人们可以看到又一个铜塑,“手摇风琴人雕像”(Hurdy Gurdy Man Statue)和他机灵的小猴子。也许,在五月鲜花怒发的日子里,动听的音乐会从那个神奇的音乐匣子里流淌出来,小猴子的盒子里会装满游客的硬币。

可惜,作为第一批游客的我们,来的稍微早了一点。本来应该很热闹的市场,门可罗雀,只有一两个游人或是退休的老夫妇坐在市场的长椅上,和旁边花圃中在春寒中瑟瑟开放的水仙花,在阴冷中等待春日的暖阳。

历史博物馆

从冷清寂寥的红砖头市场区走出来,面前出现一个三层楼的红砖房。走过去一看,原来是新港的历史博物馆(Museum of Newport History)。从门前的介绍上看,这是一幢建于 1760 年代的老砖房,是国家级别的历史地标。进门一看,楼下是个礼品店,包括部分展品,如富兰克林的印刷机、老旧的黑白照片、殖民地时期的家具、银器、绘画和日常生活用品。一条楼梯通往楼上,楼梯的上面写着“历史从这里开始”,转角处是一排大字——“停!付款。”(Stop Pay Toll)。

于是,我的参观就止步于此。

出得门来,发现肚子咕咕地响了起来。想起今早为了早一些上岸参观,早早就吃了早餐。加上早上风寒天气冷,热零消耗不少。一路走来,已经走了三个多小时的路,星巴克的咖啡带来的热量也消耗殆尽,该回到船上补充一下能量了。看看手机,十一点半钟,是该往回走了。

回到船上,用过午餐,十二点过了。游轮将在下午一点半离港,本想再到附近的一些著名的豪宅区看看新港的另一面,时间来不及了。也好,留个念想,说不定还有再来的机会呢。

傍晚,海上的太阳很温暖,算是对早上阴冷的一个补偿。

记于 04/24/2024

修改于 06/03/2024