我是一棵树

根在中国大陆

干在台湾地区

枝叶在爱荷华

聂华苓(Hualing Nieh Engle)在一首诗中这样写道。

昨天(10/21/2024),著名美籍华裔作家聂华苓,生于武汉,我的老乡,泯然去世,享年99岁。

我不知道大陆对聂华苓的认知度如何,但是,在美国,她就是这里赫赫有名的前辈作家。这里简短介绍一下她的生平。

1948年毕业于国立中央大学外文系,1949年到台湾。1964年旅居美国,在爱荷华大学教书,同时从事写作和绘画至今。

聂华苓和先生安格尔于1967年创办爱荷华大学“国际写作计划”(国际作家写作室),并担任主任。先后接待了来自世界各地区七十来个国家和地区的近千位诗人和作家,其中包括改革开放后来自中国大陆有50多人,为世界和平、文化交流与人类进步做出了贡献。被称为“世界绘画组织的建筑师”、“世界文学组织第一”。

其代表作有短篇小说《翡翠猫》、《一朵小白花》、《台湾轶事》,长篇小说《失去的金铃子》、《千山外、水长流》、《桑青与桃红》,散文集《梦谷集》、《三十年后》,翻译集《百花文集》等。 1976年,世界各国三百多名作家联合提名安格尔和聂华苓夫妇为诺贝尔和平奖候选人。

看到一段今日发表的记者采访。其中有两个让我感性兴趣的问题。

一:可不可以趁这个机会谈谈您平常的阅读经验呢?

— 我什么都读!你看我这里中文书也有、英文书也有,反正抓着什么读什么。我的书很多,我们已经捐了三千多册的书到图书馆。书多到已经泛滥了,都放不下了。在美国,当然美国的东西得接触,如报纸、杂志、书籍。我一直没有中断中文报纸,很谢谢《联合报》和《中国时报》,他们一直送我。许多是作家朋友送的,另外,我自己也找些文学、历史方面的书来读。床头放的《红楼梦》《聊斋》是百读不厌的,还有唐诗宋词。我也看欧美当代的文学作品。当然,当代的中文作品,是非读不可的。

二:能不能以您这么多年的写作经验,给喜欢写作的朋友一些建议?

— 因为小说是写人,所以关于人事、世事、阅读都很重要。我对很多东西都有兴趣。刚开始写作的时候也许不容易,要靠慢慢累积,除非是天才。大半都不是天才!天才没有几个,一般就是慢慢地自己写出自己的路子来,不断地写、不断地写,就能够把握了。把握你的语言、把握你的题材、把握你的主题,就是不断地在那练功夫。不过,一般写小说的人好像就自然对世事、人事很有兴趣,对乱七八糟的东西都有兴趣,连闲言闲语也不放过!

昨天闲聊时,谈到两个恰巧从安徽大学英语专业毕业的人,后来都走上了中文写作的道路。他们谈到了阅读和写作的关系。结合今天有关聂华苓有关阅读和写作的回答,发现无论他们对读和写有什么不同的体会,有一点是共同的——书,是非读不可;写,是不断地写。

因为在海外多年,聂华苓有一个感触,我也颇有同感。她说:“语言一直都在变的,台湾、大陆都一样,每去一次,我都发觉新的语汇,有的语汇我都不懂了!尤其是年轻人的语汇。在海外的人多半有语言这种困扰。”

的确如此。在大陆时,身在语境中,浑然不觉。到了海外,开始没有意识到,几年,十几年,几十年下来,发现中文在不断地变化更新,就像故乡武汉,隔一段时间不回去,下次再去就几乎不认识了。

聂华苓对此说道:“所以,在海外,我们制造了自己的语言,不是台湾的,也不是大陆的,不过我们写的别人也看得懂。本来作家就是在创造自己的语言,自己有独特的语言,我们也只好这样自我安慰,不断的创造自己的语言。”

想想也是,只要我写的中文,“别人也看得懂”,就聊以自慰了。

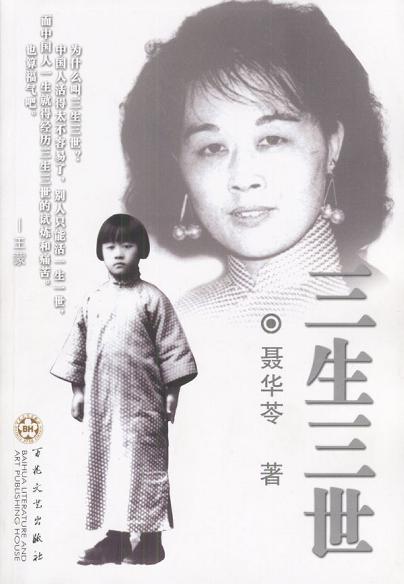

在生命最后的年代里,她写了《三生三世》这本回忆录,记录了她从1925至2011年的86年间,从中国大陆的故土、到青年时期暂居的台湾,至中年到晚年最终定居的美国,记述了自己人生三个阶段、三个年代和三个活动空间中的记忆。

在采访时,谈到这本书,聂华苓感叹道:“现在再不写的话,就写不出来了!老啦!”

幸好,她写出来了。

幸好,我听到了她这句话。昨天提到的顾老师,近两年就眼睛不好,书不能读,字也不能写了。

自己也不年轻了,也要抓紧时间,哪怕是乱读书,瞎胡写。再不读和写的话,就读不成也写不出来了!

如果要写回忆录,开头我可能会这样写:

我是一棵树,树根扎在中国大陆,树干的下一半生长在中国,上一半成长在美国,枝叶们也生长在美国。

往时今日

9年前,在脸书最早的纪录,记有小诗一首《乙未重阳》。

雨晴篱菊乍生香

碌碌一年又重阳

遥顾楚山新月夜

一书尺素寄思量

10/22/2024 周二