我第一次面对死亡,是在20岁左右。那是一个朝朝暮暮相处了几年的同学,早上分开时,还是活蹦乱跳的一个鲜活生命,晚上再见面,就静静地躺在那里像一个睡着了洋娃娃。尘世间的理智提醒我,她已经往生,可是感情却固执地告诉我,她还活着,像一朵含苞待放的兰花,随时都会睁开眼睛,像往常那样醒来。

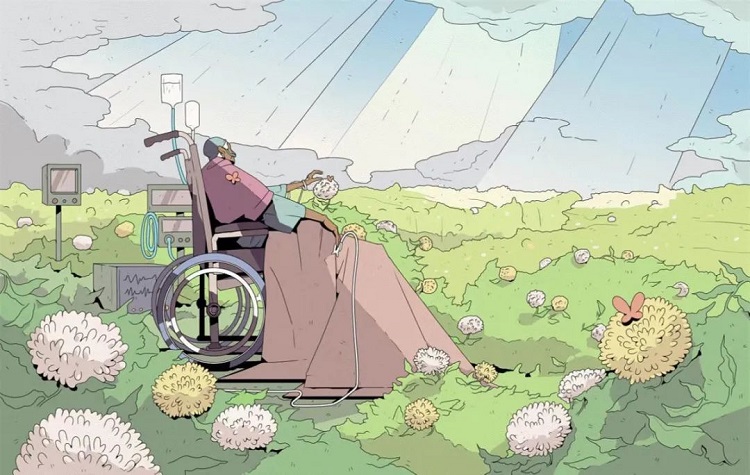

现在想来,她是幸运的,上帝在一瞬间将她带到天国,没有让她遭受人间的磨难,让她像鲜花一样留在我们的记忆中。不像我后来看到的那些癌症病患者,和老年后失去意识的植物人,在失去尊严的“活着”中,慢慢煎熬得油尽灯枯。

在挺过了为五斗米折腰的无奈后,好不容易开始了退休生活,终于“幸福”起来。可是幸福的日子却是屈指可数的。我不怕死,哪怕现在就死。只是担心到时候会在无助中,失去尊严的赖活。国人对此有句话,叫做“好死不如赖活”。当然,说这种话的人,也有他们的道理。

“死亡”对于活着的的人,是一个学习和实践的过程。也因为各自的人生道路不同而产生不同的的感悟,导致人们对生与死的不同观念。据一项美国“残疾人之家”社交网站发起的在线调查,在1000名美国各地的成年人参与的调查种,其中有52%的人,在死亡和失去独立生活能力之间,选择了前者。

如果能够,愿意上帝保佑我,我愿像我的那位同学一样,突然地,出乎意料地,“优雅地跨越生命的终点”。再不然,就是能主动选择“安乐死”,在仅有的尊严中安乐地离开这个世界。既然人人都躲不过,与其“活受罪”般的苟且,何不走得洒脱一点呢?

除了一些欧洲国家的“安乐死”服务是合法化以外,目前,世界上多数国家还是不支持“安乐死”的。即使在美国和加拿大,也只有少数地方有这种服务。听说,中国也在考虑这个问题,一些全国人大代表开始建议安乐死合法化。近来北京协和医院成立了“安宁缓和医学中心”,其它地方的医院也开始了此类的服务业务。正在执行按照安宁疗护的理念,“不延长痛苦的时间,也不缩短享乐的时间。”至于具体怎么做道这一点,这里面还有许多值得探讨的问题。

根据北京协和医院的经验,几乎所有患者都会告诉医生,“我不怕死,我只是不想遭罪”。在死亡和遭罪之间,那个更为轻松一些?在医院里,关于“受罪”的表述有很多种:疼痛、头晕、吃不下饭、便秘、恶心、睡不着觉、身上没劲儿、没精神……没有体验过“遭罪”的人,恐怕很难具体地想象这种患者的痛苦。另外,患者“遭罪”的副作用,还可以传染家人和友人,让他们也在其中“遭罪”。

说是这么说,等我们真正到了那个时候,谁也不知道这个世界会怎么样,AI人工智能可以给我们带来些什么?医学和科学的发展会给我们的生命带来些什么?人们对于死亡的观念又会有什么变化?

虽然,我们的出生不由自己做主,未来的发展将会有许多的未知,但是,有一点可以肯定,人的死亡是可以由自己做主的。这是上天恩赐给我们的一项特殊权力,就如当年亚当和夏娃在伊甸园选择吃禁果一样。

我常想,死亡也许并不是一个生命的终结。正如半个世纪后,那朵含苞待放的兰花,还时常萦绕在我的心间。

得小诗一首,聊作今日随感之收官:

【临终自主】

生死循环皆有定

届时油尽便灯干

随心所欲逍遥去

天上人间各自安

06/28/2023 周三