床头一本《古文观止》,原打算每天睡前读两篇,两三个月慢慢读完。结果不断有别的书插队进来,去年一年也没有读完。我试用一种新的读法:一篇顺着读,从前往后;一篇倒着读,从后往前读,最后在中间结束。从年代来讲,前面难读,后面易读。前面读到【卷三 周文】,后面读到韩愈的文章。

今晚读《召公谏厉王弭谤》,发现“防民之口,甚于防川”的典故原来出自这一篇。

文章开始就是一句“厉王虐,国人谤王”。说的是周厉王暴虐,是个暴君,因此,国中人们都批评指责他。然后召公出现,报告说:“民不堪命矣!”老百姓已不能忍受了。

厉王听后大怒,派人监视那些批评者,一经发现,就杀掉批评者。这样一来,国中百姓里都不敢说话,路上相见,仅眼睛互相望一望而已。这比中国近代史上,公共场合曾经贴有有“莫谈国事”的标语更为甚之。只要不涉及国事,至少老百姓可以在茶馆里喝茶聊天。

厉王闻之大喜,对召公说:“吾能弭谤矣,乃不敢言。”我能消除指责的言论,他们再也不敢吭声了!

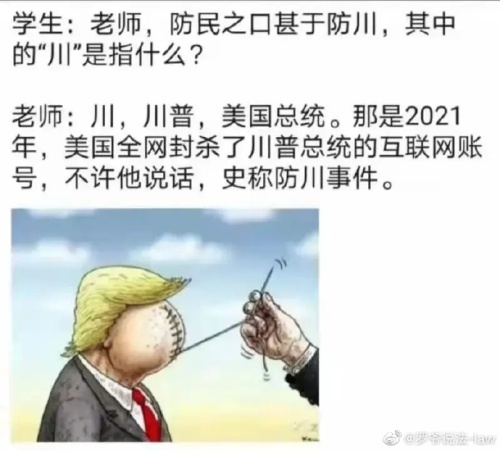

下面就是这篇文章的重点,召公对周厉王的“弭谤”的劝谏之辞。其中召公用河水做比喻,说明不让人讲话的危害。“是障之也。防民之口,甚于防川;川壅而溃,伤人必多。民亦如之。”这样做是堵(障)的做法。阻止人民说话的危害,比堵住河水更厉害。河水堵塞(壅)就会冲破堤坝,伤害的人一定很多,百姓也象河水一样。

相传三皇五帝时期,黄河泛滥,大禹的父亲鲧受命治水。鲧用障水法治水,也就是在岸边筑堤坝堵水,结果失败。大禹继任治水之事后,改障水为疏导,利用水向低处流的自然趋势,疏通了九河。

召公随之提出:“是故为川者决之使导;为民者宣之使言。”因此治理河水的人,要疏导它,使它畅通;治理百姓的人,要让他们讲话。并据此提出很多具体的建议,这里就不赘叙了。

“王弗听,于是国人莫敢出言。”但是,厉王不听召公的话,百姓们于是不敢讲话。

“三年,乃流王于彘。”结果,三年以后,人们便将厉王放逐到彘地去了。

历史上有许多君王,不听人劝,下场都不好。

比如,战国时楚怀王不听屈原力劝:“秦,虎狼之国,不可信,不如无行。”结果一入秦国,楚怀王就被扣留,要挟他割让楚地。最后,楚怀王死于秦国。屈原忧愁幽思而作《离骚》。

再如,楚国伍子胥因被迫害,投奔吴国。辅佐吴国大破楚国,打败越国。但是吴王夫差不听伍子胥的“联齐抗越”主张,反而赐死伍子胥。伍子胥留下遗言,要家人于他死后把他双眼挖出,挂在城门上亲眼看着越国军队灭亡吴国。结果,越王勾践卧薪尝胆,“十年生聚,十年教训”,最终灭了吴国。

我看《古文观止》主要是读古文,从中学习古汉语。不过,其中有许多历史典故,确实值得今人深思,以史为鉴。

01-18-2023 周三