淅淅沥沥地下了一天雨,整天都没有出门。下没了早晚的两次室外活动,早散步和晚泳。奈何,天意难违。

只好在后院的空地上做一个早操,看着屋檐外细细密密的小雨滴在纱窗上,汇合成一条条长长的泪珠串,顺着纱窗留下来。看着水面上皱纹般的碎波由北往南漂移,连绵不断,消失在岸边。周围一切都是模模糊糊的,往日的真实在迷迷蒙蒙中化为虚无。

在这种天气里,人跟天空阴云一样,是低迷和压抑的。还是坐下来看看书,看看周围的世间。电脑打开,发现昨天的事情,上载作协的文章,还有一点收尾的工作忘了做:将上载的文章按日期编目,做一个月目录(链接)。这是不用脑子的事情,花点时间就干完了。

要看的书很多,有上海女作家王安忆的长篇小说十篇,读一篇都是费力的活计。随便挑一篇看看有没有兴趣。第一篇《遍地枭雄》,看起来有点“打仗”的故事,结果第一章看了10页,全是讲农村普通农民的那些事儿,没有预料中的”枭雄”。没有劲儿!

回到总目录,再看一篇。听她的《长恨歌》比较有名,讲的是上海的故事,说不定类似新近被炒得沸沸扬扬的“繁花”。开篇是站在一个制高点看上海,上海的弄堂是壮观的景象。这样高屋建瓴的写,里面具体的故事应该会有很长吧?今天肯定是看不完的。

不如看短篇吧。以前曾经看过残雪的短篇,里面的情节跳来跳去,互不关联,好像看不懂。这回隔了一段时间,是不是修炼得有些进步。试试再读她的一篇跟今天天气有点相关的文章《瓦缝里的雨滴》。

我认真地将这篇不长的短篇读完。边读边想,那些象征性的动物猫头鹰、螃蟹、甲虫、蝗虫、蚂蝗、蜗牛和题目中的瓦缝雨滴之间的关系。结果发现故事里的词句和话语都明明白白,就是作者想表达什么意思没有弄明白。这就是看卡夫卡的小说出现的感觉,是世界上少数前卫作家写书的方法。我还是愚钝不堪,也许我再想这个故事到底有什么意义时,就已经掉入了普通人庸俗的思维方式。前卫,到底不是我们这个时代的一般人能够了解的,须得等到将来的某个世纪,或者文艺再复兴,有或者我们后后“后现代”的子孙们去欣赏和讨论的事情。

就像孔夫子一样,当年周游列国十四年,惶惶然到处求官不得,不被当时的那些国君们赏识,最后还不是被后世捧为至圣先师、万世师表。

既然看不懂,又是天意,那咱就顺天行道,还是看点别的当下俗人能看得懂的玩意儿。刚好,看到一个小故事,一个20年前的故事。

开头就是荒凉的背景,茫茫路迹只有一辆44路公交车再行驶。开车的是一个女司机,她临时替别人顶班。幽幽的长路,几乎是“无人区”。

——故事情节出现。

途中遇到两名匪徒,他们不仅将票款抢劫一空,还胁迫女司机到路边荒草地中欲施强暴。

车上所有的乘客都无动于衷,只有一个小伙子冲到车下,要求匪徒放过女司机。

——这个时候的故事可以有多种方式展开,不外乎要么救了女司机,要么没有。

结果是,小伙子被匪徒暴打了一顿并刺中一刀,而女司机也未能幸免于难。

——这是一个悲剧。

女司机被匪徒放回后继续开车,可是却将挺身而出的小伙子赶下车去。小伙子很郁闷,不明白为什么去救女司机,却反而被赶下车。

——故事达到高潮,产生一个悬念。

小伙子后来又搭上另外一辆汽车,行驶中发现前方出现众多警察,才得知那辆44路公车翻落在山沟里,女司机和车上乘客全部遇难,而小伙子成了最幸运的人。

这是一部微电影,总时长只有11分钟,名字叫《44路车》,以真人真事改编。2001年由伍仕贤自编自导的香港电影短片。

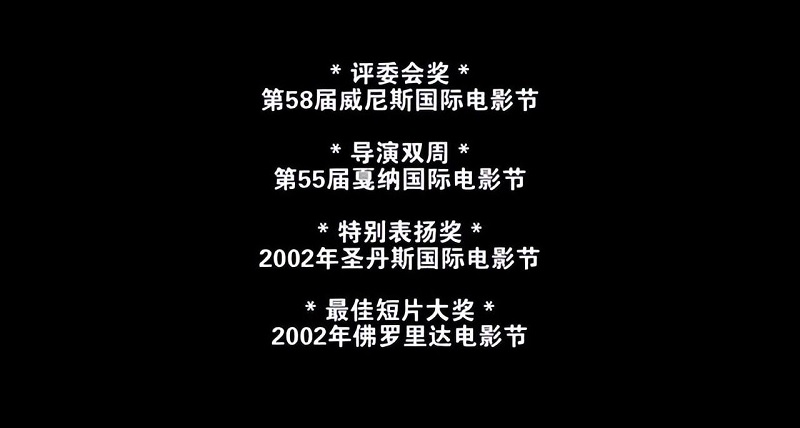

本片获得电影界很大的反响。在第58届威尼斯国际电影节获得评委会大奖,2002年美国圣丹斯电影节评委会特别表扬奖,获选第55届戛纳国际电影节获得导演双周特约影展影片,此三种奖项都是华语影片头一次获得该奖项。获得2002年佛罗里达电影节最佳短片大奖。

这是一个令人感想颇多的故事,也是当下老百姓看得懂的故事。听说该片在大陆被禁演,不知是否属实。

读完后,发现我看过这个故事。

02/18/2024 星期日