早晨的天气以阴云为主,云薄的地方,透出迷雾般的蓝色。薄云蔽日,太阳要出不出,犹疑不定。清风不紧不慢地推动着云走,也轻拂着路边的小树。偶尔可以从云浅的地方,隐隐约约透出带着雾气的光亮。一轮白色的太阳,应该是太阴,时而露出。看似月亮,实为日亮,四野便显得不那么通透。

路边草色黄绿相间。黄色大约是前几日立春未春的严寒所冻。绿色则是立春后新绿,可以从它们挺拔向上的茁壮上看出。咄咄逼人的草尖上露珠滚圆,晶莹中吸满了春的气息。

湿地边的一条水道蜿蜒,在微风中静静的,水面好像铺了厚厚的一层浮萍。一根不知道什么时候倾倒的树干,横躺在水路上,象一座天然的木桥。好一幅野渡无舟桥自横的水墨山水。

林中没有鸟叫。草丛没有鸥鹭惊起。天地一片寂静。时间仿佛凝固。令人脚步不敢轻移,唯有灵魂悄悄出窍。

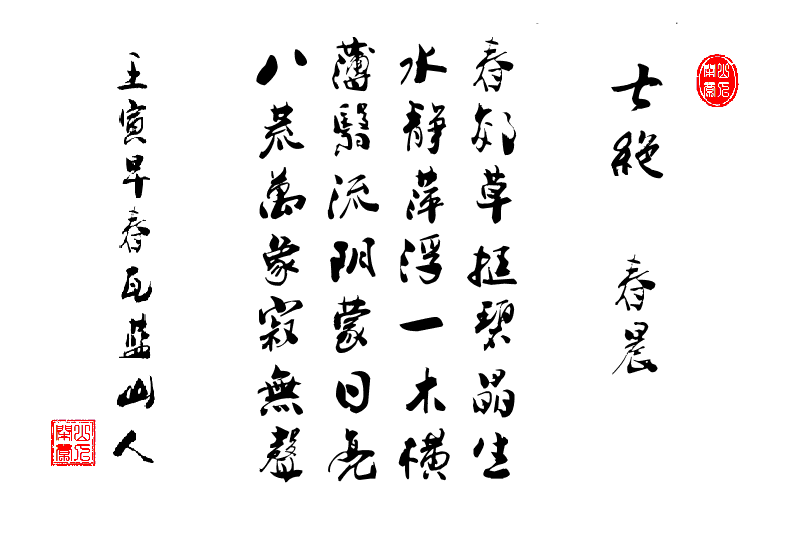

得《七绝·春晨》一首。

春郊草挺碧晶生

水静萍浮一木横

薄翳流阴蒙日亮

八荒万象寂无声

继续读莫言的《碎语文学》。读书,一般可以分为两种方式:不为什么的愉悦休闲和为了什么的实用功利。比如我现在的读书多半是为了休闲,是一种乐趣,原本不是为了得到或者收获什么。但是在不知不觉中会感触到什么或者获得一些知识,情感也会被某些东西愉悦感动。

当然,有的时候读书就是为了学以致用,比如当年在计算机领域工作时,要不断地读跟专业有关的技术书,那时候一啃就是几大本。因为计算机领域的发展很快,几年就淘汰一批设备、程式和语言。现在,有时也会用这种方式,主要是查询资料了解各学科发展的新动向。

有人认为,人类的知识积累,从某种意义上说,几乎是一种灾难。明明知道人不可能什么都知道,但是就是想什么都知道。这就使人类在人生有限而学海无涯中永远潇洒不起来。

记得在大学时,英文阅读课分为精读课和泛读课两种。一种是咬文嚼字的细读,词汇的用法,句子的结构,都一一剖析细嚼慢咽地解读。另一种是狼吞虎咽,在大量阅读中囫囵吞枣地了解故事并从文学中获得外国语的语感。

现在的读书,也还是这样。对于精美的东西,譬如诗词,也要细嚼慢咽地体会其精妙之处。而对于大部头的作品,如长篇小说,还是以看故事情节为主,兼顾故事后面的情感和意义。当然,读莫言的《碎语文学》,也就是一种消闲,如夏日夜晚坐在后院乘凉,或是冬日里背靠沙发看电视节目,好歹也是三百多页的文字,总有点让人心动的地方吧。人家可是得过诺贝尔文学奖的主儿。

上个月的21号,在美国,在纽约哥伦比亚大学边上的一个小公寓里,有个人跟生命永别,到另一个世界去了。在她写的一篇小说里,有这么一段话:

“永别了,生命!不只今世,还有来生,来来生。永远、永远不要再见……我愿在我生命还能胜任的时候了结,而不愿等到年老体衰之时颓然倒下。

我最后扫了一眼我生活过的这个世界,想起出生时才有的那种不明就里,和为自己能来到这个世界而生出的感动和期待……

之后,我的灵魂带着一生也没有得到过的惬意、快乐,没有一丝伤感地,轻盈地向着另一个世界飞去……”

看到这段话,不知为什么让我想起另外两个女人。一个是孤独客死美国加州寓所的张爱玲,另一位是百岁之后在北京医院病逝的杨绛。能把她们联系在一起的共同点是:她们都是女人,又都是作家,更为重要的一点,是她们离开这个世界的时候,都很孤独。

上面的两位女人,在文坛上都颇有名气,她们的生平都有详细的记载。对于这位刚走不久的女性作家,我仅仅知道她在文坛的大名,一位茅盾文学奖中唯一两次获奖的作家。读过她的少许作品,但是不了解她的人生。从断断续续地回忆文章中,了解到她似乎并不怎么留恋人生,而死亡却可以让她的“灵魂带着一生也没有得到过的惬意、快乐,没有一丝伤感地,轻盈地向着另一个世界飞去……”

听说进入晚年之后,她对各个历史阶段的资料做了处理并分批销毁,包括信件、日记、照片及一些手稿。似乎早就准备毫无恋眷地离开这个世界。我不知道是人世对她造成了什么伤害,才使得她如此绝情。至于文字和照片为何不愿留存,她的意思是,死后不希望被人记住、讨论、猜测、研究,不希望谁再回忆她什么,唯愿从这个世界彻底消失!

我没有资格给她任何置评,只是有感她的一句话:“我愿在我生命还能胜任的时候了结,而不愿等到年老体衰之时颓然倒下。”这也是在我的生命还能胜任的时候,我的一个奢想。

人生是很奇妙的,活着的时候,总是不知道自己是怎么来的,又将怎么离去。不过,这样也好,要是提前就知道了,那么多的希望和向往就没有了,也就没有了人生奋斗的劲儿,世界将会多么的索然无味。

疫情后,小丫头恢复上学了。今天发来一张玩积木的照片。红红的衣服还带着春节的喜庆,口罩后面疫情仍在,圆圆的玩具意味着家人团团圆圆,小孔后的双眼充满了对未来和未知的好奇。一代人又一代人的生命延续,给这个世界带来希望。

虽然,前面的人走了,不管她的灵魂是快乐的还是伤感的,轻盈还是沉重的,可是人类的希望,就在那小洞后面渴望未来和探索未知的眼神。这是一场生命的接力。至于我们怎么离去,似乎都不再重要了。

写到最后,看到今天的日期想起来,我们那个年代过来的武汉人都知道“二七大罢工”这个日子,明年今日就是“二七大罢工”的百年纪念日。还有林祥谦和施洋等等烈士,不知道今天还有没有人记得他们?

上次回国,路过郑州,看见郑州的二七广场上的二七大罢工纪念塔,周围已经是一片繁华的商业区,人们在此玩耍购物休闲,一派太平盛世景象。烈士英灵见此,当应笑慰九泉。

2022年2月7日