里斯本,葡萄牙的首都和葡国最大都市,几乎人人都知道。它也是该国的政治中心,政府所在地和国家元首的住所。

据记载,里斯本是世界上最古老的城市之一,也是欧洲第二古老的首都,仅次于雅典。比其他现代欧洲首都早了几个世纪开发。

在地理大发现时代,很多航海家都是由里斯本出发到世界不同的地方探险的。到了16世纪可算是里斯本最辉煌的时期,大量黄金从当时葡萄牙的殖民地巴西运到里斯本,而这里亦盛产优质的陶瓷制品,使得里斯本成为欧洲富甲一方的商业中心。

很不幸的是,这个靠海边的城市,在地球的一次地壳运动中,被大自然重创。那是1755年,里斯本发生了一场欧洲史上规模最大的九级强震,火灾和海啸造成了十万人死亡。其中在里斯本有九万人死亡,也造成城市及港口严重损毁,当中包括里韦拉宫与一些著名设施、教堂、图书馆等建筑物。即使在地震中没有即时倒塌的建筑物最后也抵挡不过火灾而被摧毁,从此里斯本远洋贸易的中心地位不再。

正所谓风水轮流转,此消彼长。周边的其他国家,随着西班牙和英国在海洋上的崛起,葡萄牙帝国的国力也开始逐渐衰落。导致后来沦为西班牙的属国。

听说里斯本是一个依山傍水的城市。到过波尔图的人,应该想象得出来,美丽的海滨,高低不平的城市街道和建筑,无数教堂和雕塑,历史与现代交织。人们还期待什么特别的惊喜呢?更大和更现代化?这是我到里斯本之前到疑问和期待。

每个清晨醒来,世界都不一样,尤其是在邮轮上。时间在流逝,地点在变幻,人离命运的终极越来越近。睡梦中,里斯本,我生命中的下一站,到了。

早餐。餐厅大玻璃窗外,雨水稀里哗啦的顺着玻璃往下流。里斯本港口外,紧挨着城市的街道。路灯下看得见雨水在海风中倾斜。

7点多钟的里斯本,在夜色和雨水中迷朦。通过路灯可以看到岸边的房屋在高坡上排列。几座高大的建筑,教堂、高塔、银行大门的立柱,被底部灯光突显在黑夜中。

一路绿灯,在暗夜里清晰标明道路。红灯亮了,可以看见一连串的汽车尾灯减速、排队,红宝石渐渐串联成一条项链。里斯本在夜雨中缓缓苏醒。

雨渐渐停了,城市轮廓在天亮中开始清楚。一排排依山而建的房屋,白色或黄色的墙红色的顶像堆积木一样,密密麻麻塞在一起。远远的可以看到塔霍(Tagus)河和矗立在河口的大型悬浮吊桥“四月二十五日大桥”(Ponte 25 de Abril)。

自由行的人们,早餐后三三两两的已经开始上岸。我们顶的游轮上岸上游,所以在船上的剧场里集合。无聊透顶的等待、等待。一个多小时后的10:15,终于登上了旅游车。

雨又开始稀稀拉拉下起来。从车窗上看着城市的街道。港口边的建筑相对陈旧,车子开进新城区后,大型的广场街心公园,现代化的建筑,繁忙的商业区,还有麦当劳,开始展现这个城市的另外一面。这才是首都应有的现代化和繁华。

不过,现代化中也包含着里斯本的过往的旧痕。蜘蛛网一样的有轨电车电线,布满一些街道的上空。有些地段还可以看到狭窄的马路上铺有铁轨。就在我们观看一些历史遗迹,那些陈旧的教堂时,拖着大清朝遗老辫子的有轨电车,脸上贴着可口可乐现代商标,不意间从身后摇着铃铛行驶过来,碾过湿滑的石块铺就的路面。

这一情景,勾起我回想起50-60年代的武汉。那时的中国城市,有轨电车是常见的现象。也是这样的路面,也是这样铁轨。不过,70-80的中国已经开始在淘汰这些的交通工具和方式,尤其是在上海、武汉这些工业和商业比较发达的城市。记得我80年代出国时,武汉有轨电车早已绝迹。

经过上个世纪末中国提出四个现代化的梦想,和本世纪初的经济迅猛发展,80后出生的一代人,恐怕已经不记得武汉曾经有过有轨电车、车上的大辫子,还有在马路上延申的铁轨。他们只能在讲述旧上海的电影中,看到这些过去交通工具的样子。

没有想到,在欧洲,这些上百年的旧货,还在运转和服务着,还没有退出历史的舞台。是不是中国近年来跑的太快了,不仅这个世界,连我们自己都快跟不上了。

然后我们的车子沿着塔霍河边前行。塔霍河发源于西班牙的山脉,向西流淌,最终在葡萄牙里斯本注入大西洋。跟中国相反,黄河、长江都是自西向东,最后流入太平洋。

第一站。车子停在江边一座古堡前的一个公园。这座古堡就是贝伦塔(Torre de Belém),里斯本和整个葡萄牙最著名和参观的地标之一。

贝伦塔的塔身四四方方,五层楼高,每边有一个拱顶。下面有一圈护塔的城墙伸入河水。看起来是一座岸边防御工事,也像是中国的烽火台,一有敌人入侵,就狼烟四起。奇怪的是孤零零的,周围没有与之相配合的炮台或是军营建筑。

建于16世纪初,用来纪念达伽马成功航海世界一周以及防御位于贝伦区的港口,以及附近的哲罗姆派修道院。随着时间流逝,贝伦塔失去了它建造时的主要用途。在后来的几个世纪中,它被用作海关,电报站,甚至是灯塔。它也曾被用作为监狱。

今天,贝伦塔被列入世界遗产。其象征意义,大于实际意义。就像耸立在美国纽约入港处的自由女神像一样,里斯本港口的贝伦塔成为了葡萄牙的象征。

到塔内参观需要门票,导游似乎也没有让我们进去的意思。只好在外面照了几张照片,“象征”到此一游。

塔霍河边有许多建筑,博物馆,纪念碑,漂亮的建筑。离开贝伦塔后,我们来到河边的一座现代雕塑前“发现者纪念碑”(Padrão dos Descobrimentos),是葡萄牙纪念15至16世纪航海时代的一个纪念碑,用以以纪念葡萄牙著名航海家恩里克王子逝世500周年。纪念碑邻近4月25日大桥,这个位置是葡萄牙人在航海时代出海的地方。

发现者纪念碑是一个高52米被雕刻成一个以船为主体的船首形状的混凝土板层建筑物;纪念碑东、西两边分别都雕有两个葡萄牙方型盾徽;纪念碑北面(即背向塔霍河的一面)是刻有一把大剑。恩里克王子“站”在纪念碑的船首位置,在其的东、西两边均雕有32名航海时代的航海家、导航员、传教士等葡萄牙人。

在通往纪念碑的广场上,用不同种类的大理石铺设了一个直径50米的一个航海罗盘。在中央铺设了一幅标示了葡萄牙人在航海时代首次到达之地的路线及年份的世界地图。我在地图上的标示的地点中发现有澳门的标记。

面对纪念塔,导游解说再一次表明了在大航海的年代里,葡萄牙的确了不起。无论其航海,船舶、航海技术在当时是一流的,对世界航海做出了贡献。当时,别的国家都请葡萄牙人帮他们航海,其中包括葡萄牙探险家麦哲伦,为西班牙政府效力探险,率领船队首次环航地球。

为什么葡萄牙那么小却在航海上那么领先?导游解说,部分回答了我的这个问题。这位恩里克王子努力开拓航海技术功不可没。有时候,时势造英雄。生产发展到一定程度,就会对社会产生反响。于是就有了发展航海技术的基础。葡萄牙为了发展海上贸易,以及保障自己人海上经商的安全,就有了发展航海技术的需要。英雄反过来又创造历史,恩里克王子算是生逢其时。

不过,要说葡萄牙发展航海技术的目的,仅仅是为了保障葡萄牙人经商海上贸易的安全,如导游所说,而不是不是为了侵略、扩张、殖民,那就太有点冠冕堂皇了吧。葡萄牙对世界航海做出过伟大的贡献,这么说,我完全赞同。至于说没有私心,没有为了本国商业利益去侵略、扩张、殖民,那怎么解释南美洲的巴西,难道巴西曾经不就是葡萄牙的殖民地吗?还有澳门,跟香港一样。

第三站是离贝伦塔不远的热罗尼莫斯修道院 (Mosteiro dos Jerónimos)。这也是到里斯本一定要看的游览胜地之一。修道院是在里斯本最为突出的古迹。

到达热罗尼莫斯修道院时,天又下起雨来。门口许多人在排队。导游无意让我们进去,跟我们介绍说,该修道院的修女发明了葡式蛋挞。哦,原来蛋挞是在这个热罗尼莫斯修道院发明的。虽说平时不是特别的爱吃蛋挞,但是发源地正宗的葡式蛋挞还是要尝尝的。

后来修道院关闭,原来的蛋挞在世俗饼店 Casa Pastéis de Belém 有售,因为店面位于里斯本贝伦区(Belém),那里卖的蛋挞称作白冷挞(pastéis de Belém)。今日,饼店已是贝伦区的旅游热点。就在马路对面不远的地方。

下雨让人身上湿漉漉冷飕飕的。在外面观看修道院,阴雨绵绵的,赶紧照了几张像。中午时分了,只想喝一杯热咖啡。导游介绍一个点心店时,说排对的人很多,要抓紧时间。我们车上多数人都在雨中奔往蛋挞店。过去一看,果然被导游说中了,蛋挞店名不虚传,已经排起了长长的两条队。

雨不停下,卖蛋挞的队伍很长,时间也不够。没有去处,我们就到在旁边店里买了几个一般的葡萄牙点心,比昨天波尔图的那家差远了。然后,就湿淋淋地回到车上。

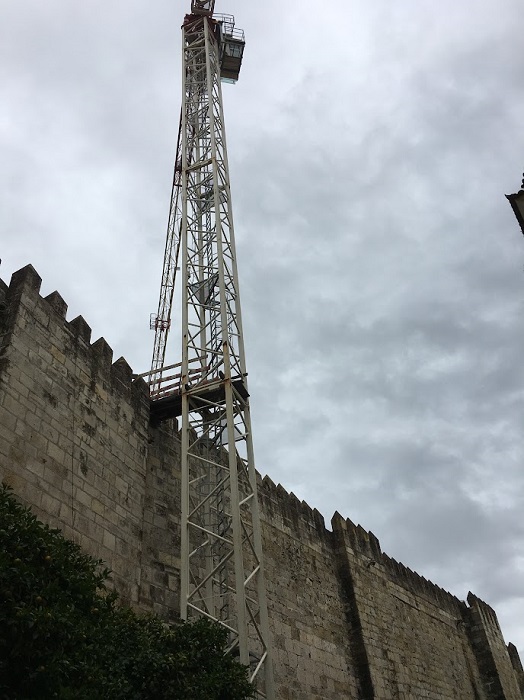

大概是回去的时间太早,导游又带着我们在码头附近旧城区石砖铺就的小路窄巷石头楼梯上攀爬。沿途看到很多旧房屋被推倒,或者正等待重建的建筑。

下午一点半后,我们回到船上。

里斯本,一个古老又待重新建设的城市。很值得一看。

不过,我觉得这个游轮安排的里斯本游,很不值。所有的景点都没有进去参观,只在外面瞟一眼。带我们仔细看的,却是那些小街窄巷。就连有名的葡式蛋挞也没有想办法让我们吃到。如果有机会再来,可以自己游,想看什么就看什么。至少可以吃到葡式蛋挞。

10月19日 周三

11/09/2022 补记