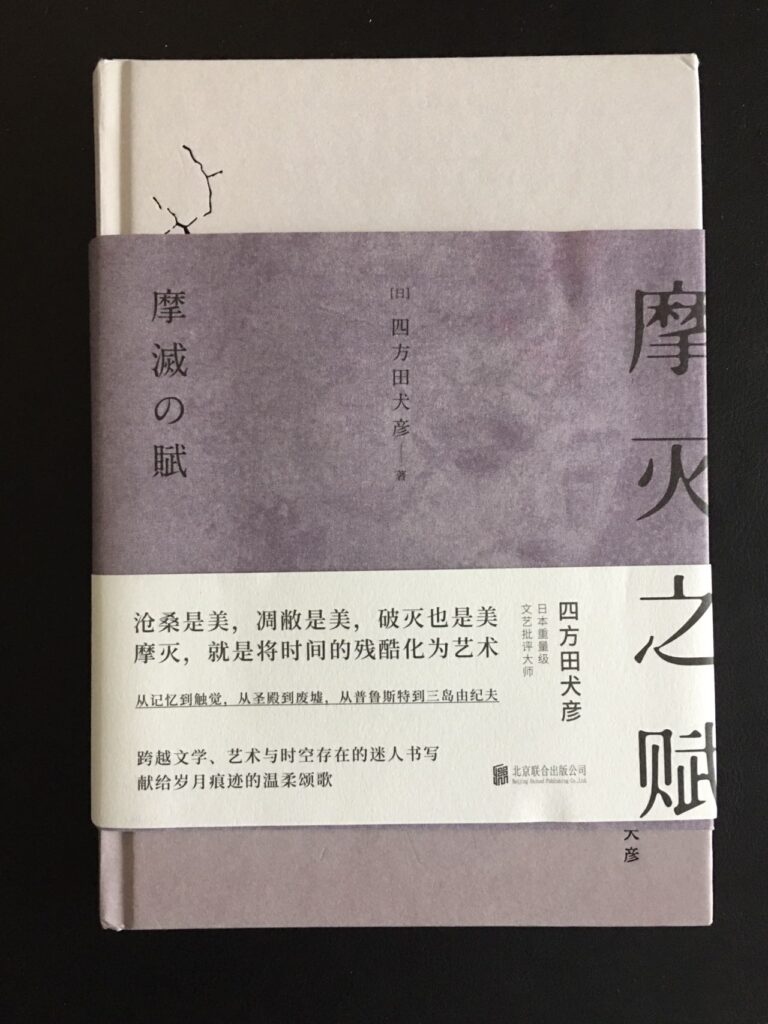

好久没有坐下来读闲书了。拾起床头边一本《摩灭之赋》,一个叫做四方田犬彦的日本人所著。

很巧,四方田犬彦是我的同龄人,但是人家是日本美学大师。《摩灭之赋》是他写的一本随笔集。跟我目前所采取的写作方式相似。对于我来说,看别人如何写随笔,是一种很好的学习。

《摩灭之赋》主要是阐述一种美学观念。表达了沧桑是美,凋敝是美,破灭也是美。摩灭,就是将时间的残酷化为艺术。实际上书中所谈涵盖甚广,包括了文学、考古、宗教、艺术等领域。而且,大凡人们的思考稍微一深,就不免涉及哲学和人们的世界观。

作者曾旅经中、韩、泰国的古寺庙,人们常常会采取重新上漆等保护和美化措施。韩国和泰国,特别是柬埔寨的吴哥,都还没有去过,没有发言权。希望今后有空能有机会拜访。不过,当代中国,的确如此。尤其经历过从上个世纪WG的破四旧运动,人们从破坏寺庙,砸毁佛像的浩劫中清醒来后,又开始重建庙宇,新立佛像。即使旧物没有什么遭到破坏,也被修整的焕然一新,金碧辉煌。这在国人眼里,显然是一种美的诠释。

譬如前几年回国,曾经游历过五台山和峨眉山,中国的佛教圣地。所到之地,不仅庙宇重修,而且塑造新的佛像。如我们参拜过峨眉山金顶上的普贤菩萨金像,通高达48米,重达600多吨,建筑面积1000平方公尺。据称是世界上最大、最高的普贤菩萨金身。

唯独在日本,比如京都、奈良这些历史悠久的地方,人们却任由它们褪色,这样带有时间推移、万物无常的美感,反而受到日本人所偏爱。他们认为:“当宝贵的事象或物体产生阙乏或毁损,反而能发掘出其中的美”。而这种观点,恰恰是我在读书中,试图理解的重点之一。为什么中国人喜欢高大上,金碧辉煌,而日本人却在旧物中、尤其在事物逐渐的“摩灭”过程中,去体会和发掘事物的另一种美?

书中写道,巨石会在天地的磨盘下,一路演变成指缝间的颗粒和尘埃,和过去的时间一样抓不住。精致的雕塑经过磨灭面目全非,只剩下隐约可辨别的轮廓。锋利的石块钝化的圆滑温润,拿在手心有沉甸甸的分量。时光游走,落叶归根,万事万物最终趋于沉默。能大悟到此,是一种睿智,却真实得让人敬畏。

人们在时空中的渺小如尘埃,会使得人们对浩瀚宇宙和无始无终的时间产生一种敬畏感。我曾经在休斯顿的宇航中心猛然获得这种感觉。那是我站在模拟的的宇宙天幕中间,没有地球上一切可熟悉的参照物,只有暗蓝色的天际和遥远的星光。尤其是四周没有了人类,就像一个没有夏娃的亚当。一种巨大的孤独无助感,没有交往而陷入永世寂寞,没有喜怒哀乐的心如止水,没有了曾经拥有和熟悉的一切,像一个灵魂从肉体飘然而出,孤魂野鬼似的在宇宙间游荡。畏惧之心油然产生。

摩灭也可以看成岁月的轮回,尘归尘,土归土。宇宙的哲学从来是最简单却最深奥的,哪怕是世界上最大、最高的鎏金普贤菩萨像,最后也会重新回归原初,无声地堙没。

从而想到,人的一生最后会被岁月拂拭而去。停留在遗忘长河里的,只剩下自己或者他人笔下源源流淌出的文字,在某个时刻被打开阅读。

观照摩灭,就是观照自己和事物之间横亘着的时间,就是包容衰败,接受消亡,理解无常。如作者所说:“天地自然,是人眼看不见的巨大石磨,我们的身体,是时间缝隙里的短暂存在。”

回想这次西南欧洲旅游,有多少巨石、雕塑、城堡和人类的建筑,在时光中被摩灭。它们的今天,就是我们周围高楼大厦的明天。这么一想,是不是对人生的理解会豁达一些,对身边那些所谓“执念”——爱情、地位、金钱、欲望等等目标是否会看淡一些,甚至面对自身的被“摩灭”是否有一种无所谓的自然使命感?

目前为止,只看完了书中的第一辑《消减之相》,尚有第二辑《无常之观》待读。对“摩灭”规律带来的敬畏感已然产生,但是对于摩灭的美感还在模糊隐约之中,似乎初见端倪,又不是那么清晰。也许,看完第二辑,会理解得更透彻一些。

刚从欧洲旅游回来,乘着那些古迹和印象尚未在脑海摩灭,匆匆记下以上零碎点滴。

2022年11月4日 周五