马英九先生到大陆参观北京大学,在一次座谈会上讲了一句话:“我的名字只有你们写对了”。刚一听,觉得有点奇怪,大陆那么多地方难道连一个“马英九”这样的常用字都会写错?马英九接着说:“我这个名字,只有你们‘英’字是写对的,因为那个不是‘横’,是‘点’。”

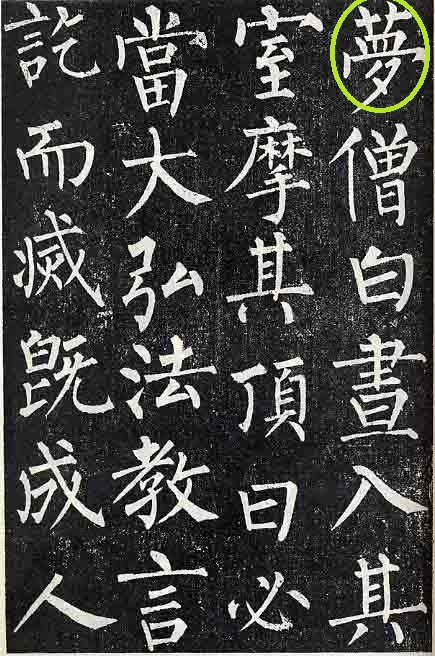

哦,我明白他在说什么了。小时候练习毛笔字时,通常都是临摹过去的碑文,什么柳公权《玄秘塔》、颜真卿《多宝塔》、欧阳询《九成宫醴泉铭》之类的,都是唐朝时的“古体字”,或曰“繁体字”。我就是从柳公权的《玄秘塔》入门的。记得唐朝时候的草字头是两个小“十字”(艸),而不是像现在,将两个横着的“点”连成了一“横”。

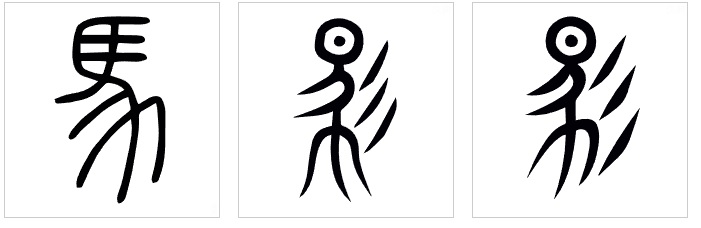

“马”非“馬”也。一千多年前的中国字,到今天已经进化了许多。秦朝时,秦始皇制定推行“書同文”政策,那时秦篆(小篆)中的马,是一匹有头有尾有鬃毛四蹄着地的“馬”。

有幸,到了今天,两岸三地共驭一匹没头没脑遑论鬃毛四蹄的“马”。

“九”非“玖”矣。儿时所学,“九”在表示数字时,应该大写为“玖”。当时在钞票和单据上常用大写“玖”,而不用”九“,比如当时人民币就是“壹、貳、伍、拾”来表示数字的。从甲骨文的“九”演化到21世纪,受中国文化和文字影响的亚洲国家,都九九归一,在”九“字上面达成共识,通用一个字形“九”。

只有“英”字例外。

英字本义为花,早在《楚辞·离骚》中就有那绝妙的骚辞:“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”晋人陶渊明《桃花源记》也有“落英缤纷”一说。英字从字形上来讲,从“艸”(草),也就是人们常说的“草字头”。

非常有意思的是,1949年以后,大陆在华夏汉字几千年语言文字演化渐变的基础上,推行了简化汉字。自此,内地和港台通用的汉字,开始出现一些差异。其实在1949年以前的中华民国,先总统蒋介石先生也曾经推行过简化汉字,只是壮志未酬,像他许多其它的“业绩”一样。这些我在以前的一些随感中曾经提及。

其结果就是,内地和港台在“英”字上的形式不同。其中,日本的“英”跟大陆的“英”相同,韩国的“英”与港台的“英”相同。一个很有趣的现象,值得语言文字工作者作一番“英”在其它国家运用的研究和探讨,尽管文字在历史演变的过程中,因时间和地点而导致的变化和差异,十分常见。

这也是今天马英九先生一番言辞的缘由。窃以为马前总统此言谬矣。且不说作为一个有知识的人,应该了解中国文字发展的过程和趋势,作为一个政治人物,也应该有求同存异的格局和博大包容的胸怀。中国文字发展的过程和趋势是删繁就简,这一点毋庸置疑。比如“台湾”今天就是简化了的“臺灣”。既然“馬”可以是“马”、“玖”可以是“九”,为什么两“点”的“英”演变为一“横”的“英”,似乎就不对了呢?

大陆人从来不批评台湾继续沿袭使用台湾人认为是“正体字”的繁体字,而有些台湾人却偏偏矫情地贬低十几亿人通用的简化汉字,说什么“愛”而无心之类的笑话。秦始皇统一六国后,制定推行的“车同轨,书同文,行同伦”,究竟好不好,对不对?人们历来对此争议不休。如果不好,海峡两岸繁体字和简体字各行其是便是,何须褒己贬人?如果好,试问是用几千万人使用的文字去“统一”十几亿人使用的文字合理,还是反之?

因虎门销烟闻名天下的林则徐,据说曾写有一副对联:“海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。”此乃政治家应有的胸怀,也是俗话所说的“宰相肚里能行船”,何况一字之异乎?就是寻常老百姓,也当“受益惟谦,有容乃大”,修身以此自勉。

当然,也许是马英九先生开讲前的一句玩笑,聊博台下北大学子一笑耳。

04/10/2024 周三