搜谷歌开卷有益 向前看四大发明

谷歌的搜索引擎页面,真是简明实用。整个页面只有“谷歌”一个词,下面一个空白的搜索字框。可以对比任何一个网页的首页,有没有如此干净简洁的?在搜索字框里输入检索内容,任何答案马上出来。一个搜索引擎功能莫过于此,其它花花草草无关事物,一律免去。

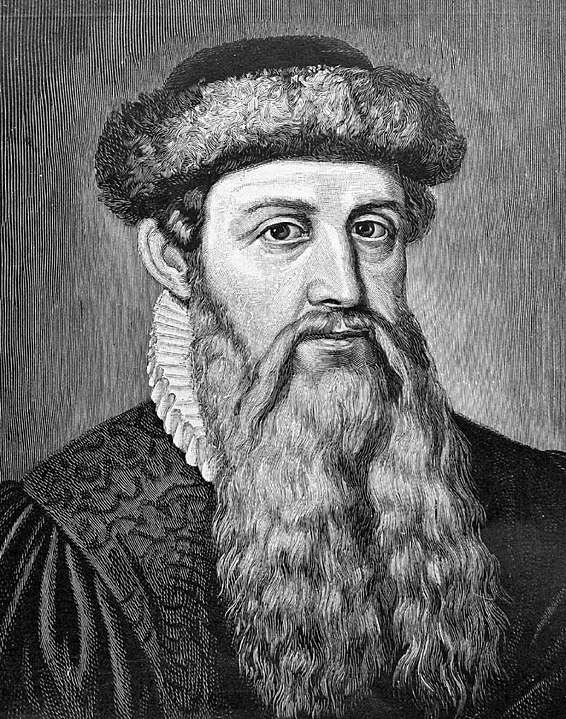

不过,在这两个有限的界面上,“谷歌”一词有时候会变得立体、活跃和丰满,让人觉得谷歌并不是那么死板和一尘不变。谷歌的字母会随着节日,或者重要日子,而发生变化。比如复活节来临,字母中”OO“会变成两个复活彩蛋。今天的两个OO字母,一个变成瘦削脸灰白胡子中世纪服饰打扮的老头,一个变成一把椅子一样的什么机器(?)鼠标滑过,可以看到“庆祝约翰内斯·古腾堡”(Celebrating Johannes Gutenberg)的字样。

约翰内斯·谷登堡(Johannes Gutenberg),也译作古腾堡、古滕贝格。全名为约翰内斯·根斯弗莱施·拉登·谷登堡(德语:Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg;1398年-1468年)。

我所知道的谷登堡,是跟圣经联系在一起的。不记得在华盛顿众多史密森尼博物馆中的哪一个,见过一本巨大的《谷登堡圣经》(Gutenberg Bible)。这是西方第一本以活字印刷术出产成印刷品的主要书籍。由谷登堡于1454年到1455年在德意志美茵茨出产。据2009年记录显示,现今有49本谷登堡圣经存世,而只有21本完整版本。其余的则有部分书页遗失。另外还有零星书页残存,可能属于其余的16本。大约有12本犊皮纸(vellum)版本留存,而其中只有四本是完整的。它们被认为是世界上最有价值的书籍之一,并且享有极高的美学及技术价值美名。

而谷登堡,则是第一位发明活字印刷术的欧洲人。他的发明引发了一次媒介革命,并被广泛认为是现代史上的最重要的事件之一。其印刷术在欧洲迅速传播,并被视为在随后兴起的欧洲文艺复兴、宗教改革、启蒙时代和科学革命等运动中都扮演了重要角色,为现代知识传播奠定了物质性的基础。不知你注意道没有,在谷登堡的像下面,有一排反过来的字母(歌谷),用以纪念活字印刷术的发明。

谷登堡发明的活字印刷术,标志着活字印刷在欧洲的首次应用。他制作出一种十分耐用的合金活字。此外还有一种含油墨水以供印刷机使用。更为重要的是,他发明一款木制印刷机,类似螺旋压机,就是上述谷歌图片里的那个椅子的模样。他将这些元素开创性地集合在他发明的活字印刷术里,成为一套非常实用的系统,可以经济且高效地批量印刷书籍。

《谷登堡圣经》的印刷准备工作从1450年就开始,至1455年全部印成。关于这版圣经最可靠的信息,来自于一封庇护二世教皇写于1455年的信。他在信中夸赞了该书的印刷品质。谷登堡的印刷术使得印刷品变得非常便宜,印刷的速度也提高了许多,印刷量增加。他的发明在欧洲普及得非常快,使得欧洲的文盲大量减少。被大文豪维克多·雨果称之为世界上最伟大的发明。

等一下!记得小时候,咱学过中国有四大发明,印刷术就是其中之一。是一个叫毕昇的人发明了活字印刷术。北宋年间,沈括写了一本书《梦溪笔谈》,其中就有详细记载。

大约在北宋庆历间(1041年-1048年),毕昇发明了胶泥活字印刷术,用以取代雕版印刷术。毕昇用黏土制成字模,然后用火煅烧。制版时,将烧过的活字植入一个四边有框的铁板上,将其固定,印版即制成。印刷时,在印版上墨,覆纸刷印。印好后拆版,取下活字,各放入小木格内,以便反复利用。

根据沈括的记载,毕昇的活字印刷包括制造活字、排版、拆版、刷印、活字贮藏及检索等工序,是一套完整的印刷术。从毕昇到谷登堡,400年时间过去,中国印刷术已经从宋代胶泥活字(黏土烧字)逐渐发展到明代铜版活字。

西方学者,对此持有不同看法。一种看法认为,虽然,谷登堡在时间上略晚于毕昇,但是,他没受其他文化的影响,是独立发明的。而且,并无文物证据证明中国的活字印刷曾传入欧洲。作为中西方交流必经之地的阿拉伯国家,并未发现中国活字印刷西传的文物。后世所使用的活字印刷的直接源头均指向谷登堡的活字印刷。据此,西方的活字印刷应该视为为独立发明。

另一种看法,古腾堡受到中国印刷技术影响。西班牙历史学家传教士冈萨雷斯·德·门多萨,在1584年所著《中华大帝国史》(第8章:纸与印刷术的西传)中提出,中国的印刷术,通过两条途径传入德国,一条途径是经俄罗斯传入德国,一条途径是通过阿拉伯商人携带书籍传入德国。中世纪欧洲书写都用羊皮纸卷,并无“书籍”和“印刷”的概念。古腾堡以这些中国书籍,作为他的印刷的蓝本。门多萨的书很快被翻译成法文、英文、意大利文,在欧洲产生很大影响。法国历史学家路易·勒·罗伊,文学家米歇尔·德·蒙田等,都同意门多萨的论点。

法国汉学家安田朴,写过《中国文化西传欧洲史》一书,宣称西方的活字印刷术来源于中国。以“欧洲中心论欺骗行为的代表作:所谓古登堡可能是印刷术的发明人”为题,论证欧洲的活字印刷术来源于中国。

其实,在“四大发明”的认知上,有些西方学者认为只有“三大发明”。而且,火药、指南针和活字印刷为中西方各自独立发明。中国方面在时间上早于西方,但传播不广、亦缺乏改进。西方虽时间上晚于中国,但传播广泛(亦重新传入中国,现代造纸术亦然)、精于改进,后世使用的火药、指南针和活字印刷直接是从西方发展而来的。

至于,毕昇的活字印刷术,在中国本土因单个汉字数目庞大必须制造大量活字,应用不太广泛。一直到19世纪的晚清之前,中国的印刷多用雕版印刷。真正实用的汉字活字印刷术,其实是在十九世纪,才借由西方活字印刷术及近代科学的基础上所发明,而且是由西方人与华人合作发明的。

不管是中国说还是欧洲说,也不管是独自发明还是合作发明,活字印刷术使用最早的人是毕昇,记载于中国宋代沈括《梦溪笔谈》,这是毋庸置疑的事实。同样,谷登堡的合金活字和那台类似螺旋压机,在欧洲也是首创,并且留下一本西方世界最有价值的书籍《谷登堡圣经》(1455),也是有目共睹的。当然,这已经是明朝年间的那些事情了。

有关争议主要集中在两个层面:一是发明年代问题,涉及到优先权;二是如何从整体上对四大发明重新认识和评价。说起来,虽然“四大发明”诞生在中国,但其发挥更大作用的地方却是西方。这两者都是世所公认的。

培根在《新工具》里指出:“印刷术、火药、指南针这三种发明已经在世界范围内把事物的全部面貌和情况都改变了:第一种是在学术方面,第二种是在战事方面,第三种是在航行方面;并由此又引起难以数计的变化来:竟至任何教派、任何帝国、任何星辰对人类事务的影响都无过于这些机械性的发现了。”

二十一世纪的今天,回头到历史去纠结那些发明的细节,或者谁是第一,似乎已无实际的必要。正如韩国人,首先将”端午节“列入联合国教科文组织非物质文化遗产,难道就可以把端午节纪念楚国的三闾大夫屈原说成是韩国人(高丽人)?或者把传说中为纪念屈原投江而投粽子、划龙船的汨罗江说成是鸭绿江?退一万步说,即使端午节是韩国开始的,现在的端午节至少已经中华化了。端午节纪念楚国的屈原,就是一例。海内外华人在端午节举行与此有关的一系列民间活动,包括纪念屈原、划龙船、吃粽子、舞狮舞龙、戴香包、悬艾叶菖蒲,跟韩国的端午节活动有一毛钱的关系吗?

如何对人类做出新的发明,无愧于祖宗?如何对社会做出更大的贡献,造福于人类?这才是值得当下的我们致力研讨和努力奋斗的正事。