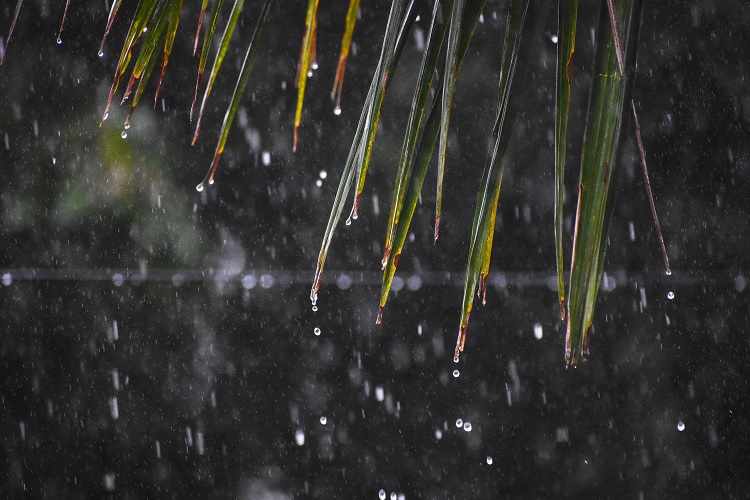

细雨淅淅沥沥,坐在后院纱墙内,读书。

一本吴均尧的散文集《热地图》,在腿上摊开,在朦胧中飘着金门岛的风。滴滴答答的雨水,落在草丛和池塘里,似乎带有金门海水的咸腥。雨中读散文最好,断断续续、星星点点,随风飘逸,可短可长、可行可止。一段终了,端起咖啡,喝上一两口,把故事和作者的感触,溶化后吞下。眼望窗外,迷迷蒙蒙,想像金门的山路,在风雨里会是什么样子?于是,又低头读下去。

读吴均尧的散文,喜欢他在段落后,尤其是在文章结尾处的感想。时而空灵,时而深邃,时而温馨,常常出其不意。散文和诗歌,其比兴和意象有异曲同工之妙。吴曾提到,青年时曾经热衷于诗歌,后来发现不是所长,遂改为散文和小说。总觉得他的散文中,飞舞着诗歌的精灵。又或者说,将诗歌的灵性放到散文里,是一条美化散文的蹊径?

随便举几个例子。譬如:

- 谈到饥饿:“饥饿竟会这么深刻:而一种匮乏,也深深地,寄居在饥饿里了。”

- 谈过去和曾经:“时间跟我,舒服地挤在一块儿。”

- 话别青春:“我心中的链条断了,我轻轻地说了声,‘再见’。”

- 回忆童年:“原来,我是锄了一个黑洞,埋了童年。”

- 讲拜佛的无聊:“无聊的雾啊,让什么都看不见,没有蟾蜍跳进中庭,只有一对声音,在厨房又眨又跳。”

文中,经常会看到名词动词之间新颖的组合,具体到抽象的变化,还有从生活到想象的跳跃。

看他的文章,体会台湾作家的文笔,觉得跟大陆的现代和当代文章不一样,有承袭民国新文化的传统。常常会在字里行间,品出些鲁迅、朱自清、周作人等三十年代文人的味道来。这种味道,在大陆的文章中,较少看见。看来,两岸华人文学自1949年以后,逐渐承袭发展出不同的风格。除了简繁体、横竖排版,遣词造句,个中内涵和表述趋势也确有不同。细雨中,慢慢品味,也蛮有意思的。

读着读着,就迷失在金门、三重和台北贫瘠与繁华来回交织的热地图中。

《shī》

莫名其妙的

冲动

像清晨小路边

慢条斯理享受

长着露珠青草

的野兔

突然掉头

奔向

荒草深处

隐秘的洞穴

尾巴上翘起猎犬

shī漉漉的鼻子

鹰隼在耳朵竖起的警惕上

开始俯冲

热浪

悠闲漫出地表褶皱

伴随着岩浆兴奋

在微雨清凉的

心头涌动

shī化了

一颗

心

*shī:湿、诗、师……

《你是谁》

在电脑前

我输入心中的你

键盘停下来

回车

你已然不是

我心中的

那个你

你是谁

谁是你

我心中的你

不是

你心中的我

你在电脑上

而我

又在哪里

哦,对了,今日谷雨。怪不得下了一上午的小雨。习作浣溪沙记之。

《浣溪沙》辛丑谷雨

春到池塘鸭信知

一帘谷雨读书时

浑然不记鬓成丝

斜倚碧阑词觅断

沉吟空院句难奇

野情疏阔自相宜