山本久义百岁诞 亚裔作家上涂鸦

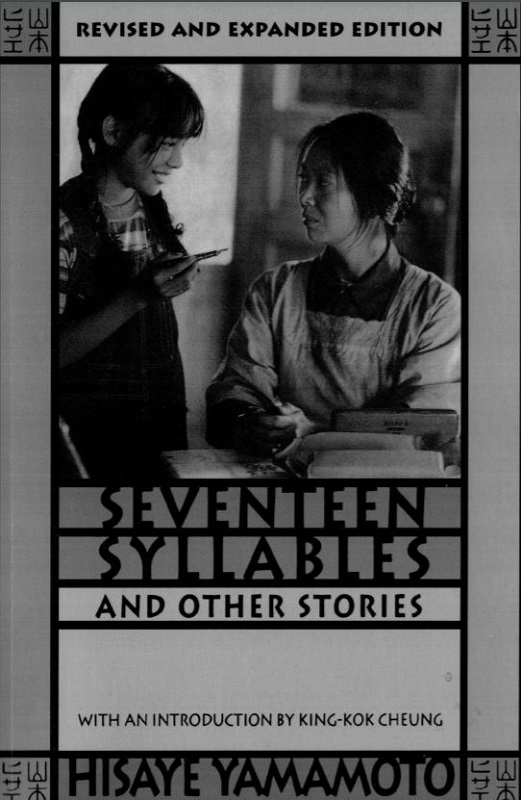

谷歌的今日涂鸦呈现的是一位妇女。戴着眼睛,身着绿花纹短袖衫,手执笔,笔下飞出一些纸张,纸张上面有一些人脸,还有一些小房子。鼠标滑过今日涂鸦,可见英文庆祝希塞耶·亚马莫托(Celebrating Hisaye Yamamoto)。

这位妇女山看起来像一位亚裔,名字也不像英语。根据我日语初级班的水平,我认出Yamamoto是日语山本。而Hisaye在谷歌和维基百科上一查,中文翻译就多了,久义(久井/久平/久耶/久江/久枝/久惠)。咱也闹不明白,这个日语词(Hisaye)的翻译会有这么多。这里暂且以维基百科的译文山本久义称之。

为什么纪念她?看其生辰八字,今年是她百岁诞辰。除此以外,她是战后首批获得美国文学认可的亚裔美国人之一。这位日裔美国作家的作品,以短篇小说集《十七个音节和其他故事》而著称。记载了日本移民在美国的经历,重点关注种族歧视,性别歧视以及在美国分裂了几代日本人的问题。她详细介绍了第二次世界大战后第一代和第二代日裔美国人的经历。1986年,她因其讲故事和对美国多元文化文学的贡献而获得了哥伦布基金会之前的美国图书终身成就奖。

在珍珠港事件后,山本的家人,成为了12万名被迫迁往日本拘留营的日裔美国人之一。她是亲身经历的那一代人。她写了《高跟鞋:回忆录》,该故事的重点是女性经常遭受的性骚扰。她的悲剧《佐佐木原小姐的传说》讲述了一个搬家营地中一个女孩的故事,据说这个女孩很疯狂,直到她的佛教父亲遭到镇压时才被视为清醒的。

在美日本人这段历史我听说过,但是不详细。就跟其它少数族裔(印第安人、中国人等)被欺辱的历史一样,被有意无意地淡化和淹没了。

谷歌今日涂鸦庆祝山本久义,对于我们亚裔了解过去和今天在美国的地位,有着深刻的现实意义。

十七音节讲俳句 汉俳自创效法之

在中国,好像少有人知这位日裔美国妇女作家,以及她的小说集《十七个音节和其他故事》。只见过几篇试译(山本久枝)《十七文字》的文章跟她有关。其实,这里讲的十七个音节,就是日本“俳句”,一种必须将所有意义压缩进划分为五、七、五三句十七个音节里的诗。这篇跨三种语言,从英文翻译日本俳句到中文,的试译,难度可想而知。其中一首的翻译是:

酣眠不觉晓

赖在床上恰恰好

长叹思面包

中日邦交正常化之后,赵朴初老先生在首次接待日本“日本俳人协会访华团”之际,诗兴勃发。参考日本俳句十七音,依照中国诗词传统的创作声法、韵法、律法等特点,即席赋诗一首,共三章:

上忆土岐翁

囊书相赠许相从

遗爱绿荫浓

幽谷发兰馨

上有黄鹂深树鸣

喜气迓俳人

绿荫今雨来

山花枝接海花开

和风起汉俳

于是,就以赵朴初老先生这首诗最后一句为准,将中国诗人吟咏和创作的俳句体定名为汉俳。一时间,中国大陆、港澳诗人群起响应,几十年间显示出蓬勃生机和迷人的魅力。后知后觉的的我,近来也有一些汉俳的练习。

其实,在此之前,1922年俞平伯在《诗》创刊号上曾撰文说:“日本亦有俳句,都是一句成诗。可见诗本不见长短,纯任气声底自然,以为节奏。我认为这种体裁极有创作的必要。”

步韵赵朴初先生,续貂一首汉俳,记之。

谷歌涂鸦来

亚裔作家心花开

山本续汉俳

牛大筋驴鞭驴宝 曾记否大学青春

读汪曾祺散文,谈到昆明小吃,其中一段说:

牛肉馆还有牛大筋卖。我有一次同一个女同学去吃马家牛肉馆,她问我:“这是什么?”我实在不好回答。我在昆明吃过不少次牛大筋,只是因为它好吃,不是为了壮阳。

不禁想起大学期间的一段故事。这段故事被同学张健写过,简叙如下。

大学二年级,我们野外地质实习,地点在河南安阳地区。一天,我俩赶路,正饥肠咕咕时,路边小店有卖吃的,便走了进去。一个老头见我俩走到柜台前,便一脸笑容地用手指着柜台上玻璃罩内的两大盘熟肉介绍说,一盘是牛肉,另一盘是驴肉。

我们略弯着腰,仔细地看了看牛肉,又认真地瞅了瞅驴肉。这时,放在驴肉盘里的两样东西引起了我们的注意和好奇。一样像广式香肠似的,约有一尺长。另一样像两粒芒果或牛油果似的。

“这玩艺儿能吃?”

“咦,咋就不能吃咧!好吃得很!”老头一脸佯装不悦的样子说道。

“这玩艺儿是啥东西?”

老头一听,笑了,故作神秘地说,”俺跟你说吧,这根长的叫驴鞭,这两个圆蛋蛋叫驴宝。小后生啊,这玩艺儿,可是中!俺们这里流传有这么两句老话,驴宝佩小酒,折腾人一宿。还有一句是,烧酒就驴鞭,逍遥不慕仙。好得很啰,怎么样,二位来一点尝尝鲜,过过瘾?”

我们一听,吓得不约而同地直摆手说,”不要,不要,不敢吃。”

我们一人点了半斤牛肉,二两小酒。功夫不大,老头一手端着一盘香喷喷的牛肉,分别摆在我们眼前的桌上。又从酒坛里打了两杯酒,用玻璃杯盛着,放在我俩面前。

我俩谁也没客气,端起玻璃杯先往嘴里酎了一口,然后才拿着手中的筷子,夹了块牛肉往嘴里一放,津津有味地嚼了起来。

这时,老头又走到我俩跟前,手里端着切肉用的刀,刀面上放着两骨碌肉,笑着说,”二位,来来来,我送一小节驴鞭给你们尝尝。如果中的话,以后再来。”还没等我们同意,老头己经把肉放到盘里,每盘里放了一块。老头放在我们盘里的驴鞭约有一寸长左右,像一小节中间有洞的小圆管,如果切薄点,就像玉壁,或者像古币圜钱似的。

我们用筷子将这块特殊的肉夹了起来,放在鼻子底下闻了又闻,确实没有什么怪味,更没有什么腥臊味。我俩相视一笑,这才把驴鞭放进嘴里咀嚼了起来。

后面这一段直接引至张健的回忆:“这块驴鞭确实挺烂乎的,嚼起来软软糥糯,而且还有弹性。随着肉在嘴里不断地被咀嚼,肉香也变得愈加的浓郁,绵长,真是舍不得轻易咽下。”

曾经的吃驴鞭经历,我早已不记得了,玉壁和古钱,一股脑儿早就九霄云烟之外。还好,时间地点人物和驴鞭驴宝,仍存在于张健的脑海,并且还被他写了下来。以上究竟是真实的还是他编的故事,半个世纪以后,谁还会在乎呢?

今天是中国的《五四青年节》,一个纪念中国百年前五四运动重大历史意义的日子。在此,我们缅怀为中国民主富强奋斗过的先烈前辈和志士仁人们。我心目中,”南陈北李“,鲁迅、胡适等都是不可忘记的名字。当然,我们也不会忘了德先生、赛先生、费小姐和莫姑娘。