好天气,随着母亲节一起去了。一大早,室外气温就超过室内。一趟散步回来,浑身热燥燥,恨不得来个粤式冲凉。当然,开门纳凉,气流过堂,风中读书,是不能够了。

开始读《晴耕雨读》。目录将该书分为上下两辑。上辑名为“诗书丧,犹有舌”。我的解读是:书没有了,还有舌头(可以起到书的功能)。作者是这个意思吗?

网上检索一下,原来典出西南联大。是《国立西南联合大学纪念碑碑文》中铭文的一句,出自曾任西南联大中文系主任罗庸教授的手笔。在汪曾祺的散文中,读到过,罗庸先生是西南联大校歌的词作者。

典故来自罗庸先生。在西南联大时,一场大火把他的家当烧得精光——诗书丧尽了。罗庸先生在“诗书丧”的情况下,决定用舌传“经”。硬是凭着牢靠的记忆力和明晰的思辨力,以儒家经典为主干,贯穿经史百家,纵横上下古今,给联大中文系的8位教师和研究生,举行“讲学传经”活动。讲课时,有学生做了记录。后来将笔记整理出版,成为名著《习坎庸言》。其人了得。

当然,还有其他教授们。汪曾祺回忆西南联大散文中,提到一位历史系教授。他每次上讲台,只拿几支粉笔,不带片纸只字,讲起课来,总是滔滔不绝,收放自如,边讲边板书,有条不紊,引人入胜。黑板上的人名、地名、年代、史实,准确无误,在写出中国历史纪年的同时,亦写出对应的公元年代。每次上课都说出一二十个年代,从无差错。此人记忆超群。

张冠生文中提到外文系的英籍教授燕卜荪。他讲授“莎士比亚”和“英国诗歌”时,手边没有书,他硬是凭记忆,把《奥赛罗》整段整段地默写在黑板上,或把乔叟和斯宾塞的诗篇一字不错地背诵出来,写在黑板上,念给学生听,然后边讲解边评论。有趣的是,后来写文章回忆这段故事,不同人说出的是不同的莎剧。周定一说是全本《奥赛罗》,赵毅衡说是整出《麦克白》,巫宁坤说是整部《哈姆雷特》。看来,中外皆有此等过目不忘的牛人。

曾经有幸在华府见过他的弟子巫宁坤。巫先生的代表译作有《了不起的盖茨比》,以及英美名家的小说和诗歌等。其中我记得的有《不要温和地走进那个良夜》,《死亡也一定不会战胜》等诗歌译文。此外,巫先生还著有回忆录《一滴泪》和散文集《孤琴》等。有幸能聆听这些牛人授课,何其有幸!

上辑中,讲的都是社会贤达一类的文人和名人,多数有耳闻,也有少数没听说过。从中可见作者讲的中国近代史中另一类人物,正如序言里所云:表明作者阅读自立,不趋时,跟流行有一定的距离。岂止是距离,几可视为不同的路子。从其选材和目录题名,可见一斑。

聊一个不熟悉的人,宋云彬。政治上,宋公1924年加入中国共产党,曾在黄埔军校政治部任职,与周恩来共事(周后来在他右派时曾保过他)。用现在的话讲,老革命了。蒋介石四一二政变后,遭通缉,与党失去联系。抗战爆发后,到武汉参加郭沫若主持的军委政治部工作。文化上,与夏衍等编辑《野草》杂志,与叶圣陶、胡愈之开过书店。抗战胜利后,参加中国民主同盟,主编民盟《民主生活》周刊。1949年春,回到北京参加第一届政协会议,担任过国家教育部、国家出版总署、人民教育出版社等公职。被认为是著名文史学者、杂文家、民主人士。

文中所云这位宋公“爽直”。以其《北京日记》为例,记录他出席第一届政协会议一些评价。谈及各界代表发言时,某名人发言“既不庄重,又不生动,令人生厌。”某名人“文句不通,意思平常,应考末一名矣。”某名人“发言稿本无精彩,又加上一段‘人民八股’,更觉无聊。”某人“言辞最诚恳,大可钦佩。”即使对上级领导,宋公之笔也毫不客气。说国家出版总署署长发言,一讲就是三个钟头,啰里啰唆,“聆之欲睡”。

我也是属于讨厌开会的一族。如有幸得识宋公,肯定共识颇多。若是年轻时,也会参与评论,或褒或贬,逞“爽直”一时之快。欣闻宋云彬年轻时被唤作“云少爷”,不光因相貌堂堂、一表人才,更是因他那为人坦诚直率的“公子”、“少爷”脾气。

不过,这种“爽直”是要付出代价的。这种人在反右斗争中,不被打成右派才怪。听说,宋公好友许志行在北京见到毛泽东时,关切地问了句:“我有个朋友叫宋云彬,怎么给弄成右派了?”毛泽东随即就回道:“书生之见。”可见,并非把他当作“有组织、有计划、有纲领、有路线”的那一类“反党反社会主义”分子。

但是,就是这“书生之见”,却使得宋公蒙22年不白之冤。直到宋公去世前两个月,才接到右派改正文件。称:“宋云彬先生在1957年整风反右期间,提过一些正确的意见,也讲过一些错话,但不是在根本立场上反党反社会主义,属于错划,经中共浙江省委会1979年2月7日省委发[1979]15号文件批准,予以改正,恢复名誉,恢复原行政(9级)工资。”病榻上的宋云彬接过文件注视了许久,回过头来说:“哦,改正了,就是字写错了,拿橡皮擦一擦,改正了。”就像他一贯在日记里写的那样,“余报以微笑”,就不再作任何评价。

宋云彬曾在日记中写道:“自问平生同情革命,坚持正义,徒以嫉恶太甚,横遭物议,下流所归,不寒而栗。”不禁让人想到魏人李康所言,“木秀于林,风必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。”

看到最后,心情亦如窗外晚霞陨落。天色由灰蒙渐转至暗黑。化宋公一句话结尾:昨天未必尽非,今亦未必全是。呜呼!

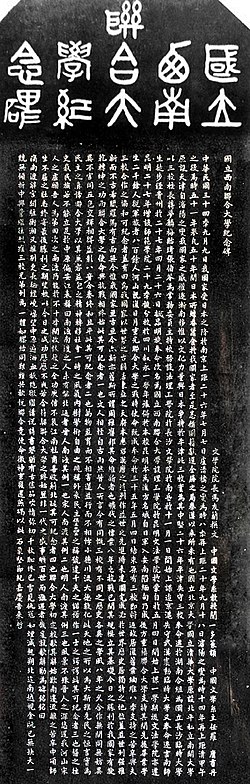

纪念碑碑文

中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日卢沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。二十六年平津失守,三校奉命迁于湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。一学期后,文、法学院亦迁昆明。二十七年,增设师范学院。二十九年,设分校于四川叙永,一学年后倂于本校。昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。原有三校,即将返故居,复旧业。缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终始,此其可纪念一也。文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。万物并育而不相害,道并行而不相悖,小德川流,大德敦化,此天地之所以为大。斯虽先民之恒言,实为民主之真谛。联合大学以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号,违千夫之诺诺,作一士之谔谔,此其可纪念者三也。

稽之往史,我民族若不能立足于中原、偏安江表,称曰南渡。南渡之人,未有能北返者。晋人南渡,其例一也;宋人南渡;其例二也;明人南渡,其例三也。风景不殊,晋人之深悲;还我河山,宋人之虚愿。吾人为第四次之南渡,乃能于不十年间,收恢复之全功,庾信不哀江南,杜甫喜收蓟北,此其可纪念者四也。联合大学初定校歌,其辞始叹南迁流难之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望;校以今日之成功,历历不爽,若合符契。联合大学之始终,岂非一代之盛事、旷百世而难遇者哉!爰就歌辞,勒为碑铭。铭曰:痛南渡,辞宫阙。驻衡湘,又离别。更长征,经峣嵲。望中原,遍洒血。抵绝徼,继讲说。诗书丧,犹有舌。尽笳吹,情弥切。千秋耻,终已雪。见仇寇,如烟灭。起朔北,迄南越,视金瓯,已无缺。大一统,无倾折,中兴业,继往烈。维三校,兄弟列,为一体,如胶结。同艰难,共欢悦,联合竟,使命彻。神京复,还燕碣,以此石,象坚节,纪嘉庆,告来哲。