看到一本书中讲到一句老话:因人废言。出处来自孔子《论语 · 魏灵公》:“君子不以言举人,不以人废言。”大意是,作为君子,不因为某人的话说得好就推举他,也不因为某人不好就否定他的一切言论。后来也作“不因人废言”。

在圣人看来,因人废言不是君子风范。例如,五四新文化运动打倒孔家店,不能因此就废掉孔夫子所有言论,不管正确与否。如“学而时习之”、“逝者如斯夫”。

WG当中,提倡背诵《老三篇》,其中篇文章里说得好:“不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。你说的办法对人民有好处,一我们就照你的办。”

因人废言话精卫 阜昌天子颇能诗

由此,就想到一首诗。

慷慨歌燕市

从容作楚囚

引刀成一快

不负少年头

尤其是那句“饮刀成一快,不负少年头。”何等的潇洒从容!何等的慷慨壮烈。堪比文天祥那句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”然而,绝命诗中其英勇就义,慷慨赴死的的意境和格调则要高于《过零丁洋》(寥落、飘絮、雨萍、惶恐、零丁)。

《过零丁洋》

文天祥

辛苦遭逢起一经

干戈寥落四周星

山河破碎风飘絮

身世浮沉雨打萍

惶恐滩头说惶恐

零丁洋里叹零丁

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

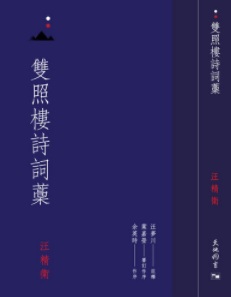

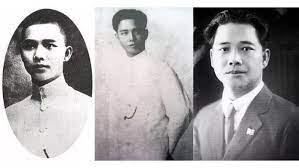

由此,就想到诗的作者,那个“衔石成痴绝,沧波万里愁。孤飞终不倦,羞逐海鸥浮。”人称民国旧体诗词第一人的汪精卫。汪精卫其人,历史已经有定论。虽然,近来听得一些市井传言,对此公提出一些与定论相商榷的看法。前段时间,又出版了汪诗《双照楼诗词稿》,不过,大陆可能买不到,只有香港有售。这里谈论他的诗,只是涉及到“因人废言”一说,而不是“以言举人”。

由汪诗又读到两首谈汪的诗,俱是名人之作。一首是钱钟书先生的《题某氏集》。一首是陈寅恪先生的口授诗《阜昌》。两个人,我都很敬重;两首诗,个人偏爱《阜昌》。

陈寅恪先生的学问就不用提了。我更敬重其“士气”。这个士,不是士兵的士,而是士大夫的士。除了他在诗中表达出来的,更重要的是他在生活中表现出来的“独立之精神,自由之思想”。他就敢要求“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治。”而且“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌。”否则,“就谈不到学术研究”。举国看去,敢讲此话者,唯陈寅恪也。

回到诗上来。1944年11月,汪精卫客死日本。同年年12月,时任西南联大外文系主任的吴宓教授,钱钟书曾为吴宓的得意门生,到医院看望住院治疗的陈寅恪,“寅恪口授其所作挽汪精卫诗,命宓录之,以示公权”。“公权”系指史家萧公权,陈寅恪和吴宓的诗友。

《阜昌》

阜昌天子颇能诗

集选中州未肯遗

阮踽多才原不忝

褚渊迟死更堪悲

千秋读史心难问

一句收枰胜属谁

世变无穷东海涸

冤禽公案总传疑

这里面的典故较多,我也不是很熟。经网上一番检索,渐渐明了。且慢慢道来。

阜昌天子,据《吴宓日记》后注:“刘豫为齐帝年号。”刘豫,北宋进士,后降金人,被金朝扶持伪封“大齐皇帝”,改年号阜昌。

集选中州,据《吴宓日记》后注:“元遗山选《中州集》,列入齐曹王刘豫诗。按豫曾为进士。”元好问,号遗山,金朝文学家,是宋金对峙时期北方文学的主要代表、文坛盟主。元好问把刘豫的诗选收于《中州集》,一部金朝诗歌总集,共辑录251位作家的2062首作品。

这里把汪精卫和刘豫相提并论,都是傀儡皇帝,也都会写诗。

阮瑀,有名的建安七子之一。才思敏捷,落笔成章。曹操爱慕他的才华,想叫他出来做官,阮瑀不肯,躲进深山。曹操下令放火烧山,阮瑀这才出来归顺曹操。在这一点上,有忝于士子,有辱建安七子美名。

盖因士大夫推崇的是伯夷、叔齐这等忠于祖国、抱节守志的典范。义不食周粟,采薇而食,饿死在首阳山。还有一个介子推,更是了不得。不愿做官,带着母亲隐居在绵山。晋文公为了逼介子推出山,也下令放火烧山,但是介子推坚决不出山,最终被火烧死。

阮瑀多才,为曹操谋士时,起草文书呈上,曹操提笔欲有改订,竟发现不能增损一字。汪精卫也有才,为孙中山草拟“总理遗嘱”,孙中山也完全赞同,没有一字添改。至今,我尚记得几句:“余致力国民革命,凡四十年,其目的在求中国之自由平等。”

褚渊,在南朝宋齐皆位列三公且身居公侯。褚渊做为南朝的宰相,原本效忠南宋,备受赏识。南宋被灭之后,褚渊没有选择像袁粲一样殉国死节,当时及后世都对褚渊在政治上的作为有很大非议,落了一身骂名。如果仔细地看褚渊这个人,发现历史有时会有惊人的相似之处。

其一,那个有“面首三十”的山阴公主,得知褚渊貌美,让皇帝将他赐给自己,百般引诱,褚渊却能坐怀不乱。汪精卫也有“民国美男子”之誉,且从未有滥情的表现。仅就个人人品而言,汪可谓无可挑剔,不好色、不贪财。

其二,宋明帝临终,封褚渊为中书令,托他与袁粲一同协理国事,袁粲死节于宋,褚渊却助萧道成篡宋建齐,受世人唾弃。汪精卫的情形颇为类似。顺便说说袁粲,为宋死守石头城,被叛军所杀。时有民谣曰:“可怜石头城,宁为袁粲死,不作褚渊生!”

其三,褚渊一次乘车外出,阁道断裂,掉入水中,有人嘲笑他为“落水三公”,“褚渊落水”便成了典故。汪精卫与日本人合作,当然亦是“落水”了。

在这一联中,陈寅恪一面肯定汪精卫的才华,一面又为他未能早成烈士而最终“落水”感到可悲可叹。

后两联的意思比较明显。“东海”即东瀛,指日本。“冤禽”即精卫鸟的别名,指汪精卫。“有传疑”指当时关于汪精卫之死有种种传闻。

全诗看来,陈寅恪本着知人论世的史识,充分考虑到时局的复杂性,对汪精卫不是简单的一味谴责批判,而是在讽喻的同时,又因怜惜其才而表示惋惜。

据说,汪精卫有一首《自嘲》,估计是死前的绝命诗。诗中写道:

心宇将灭万事休

天涯无处不怨尤

纵有先辈尝炎凉

谅无后人续春秋

唉!如果当初“饮刀成一快”,也就没有“谅无后人续春秋”的怨尤了。

历史就是这样,既有情,亦无情。

附汪兆铭《被逮口占》

五绝四首

啣石成痴绝,沧波万里愁。孤飞终不倦,羞逐海鸥浮。

姹紫嫣红色,从知渲染难。他时好花发,认取血痕斑。

慷慨歌燕市,从容作楚囚。引刀成一快,不负少年头。

留得心魂在,残躯付劫灰。青燐光不灭,夜夜照燕台。

附钱钟书《题某氏集》

扫叶吞花足胜情

钜公难得此才清

微嫌东野殊寒相

似觉南风有死声

孟德月明忧不绝

元衡日出事还生

莫将愁苦求诗好

高位从来谶易成