读了两天的《双照楼》,被诗词和文言文浸淫得“小诗裁就从头读,抵得乘桴一往还。”大有“我与众生同一醉,千钟撞罢不能醒。”之感。

就像游泳一样,一口气憋得太久了,需要换口气,想换换脑子。桌上有几本《西方人文思想家回顾丛书》的小书,都是上世纪末本世纪初出版的,也不记得是哪里来的。其中,有一本有关米兰·昆德拉的《错位人生》,书签还插在序言上,说明打开书后,还没有来得及看内容,就放下了。我有个习惯,看书之前先翻看前言后记附录什么的,大概了解作者的意图和作者认为重要的地方,看看能不能引起我的阅读兴趣。现在的信息量太大了,别把时间浪费在不感兴趣的东西上。真不知道这是个好习惯还是坏习惯?

前言谈到几个问题,谈及中国昆德拉热的兴起和原因,昆德拉研究的特点以及存在的问题,最后谈及昆德拉作品出版状况。一晃二十个春秋过去,现在回头看,除了第一点还有些参考价值外,其它的都有些过时,比如当时谈“政治”和“性爱”的约束,尤其是昆德拉作品出版状况,二十年后发生了很大的变化。现在几乎昆德拉的每一本作品在中国都有译本,包括他的最近的作品《庆祝无意义》(2013年发表,中译本2014出版)。

后记谈到,作者正准备写作时(1997年),因为出国,就暂时搁笔。不料,出国更多地了解了昆德拉,以至于导致了写作整个文体和风格的改变。我在想,如果今天再来写,肯定认识更深刻,这本书可能会重新写起。

基于此,看完序言和后记,我暂时不打算直接进入正文,而是用外围包抄——在虚拟世界中去打探一下昆德拉的现况,以及世人的评论,所谓走马观花。然后,中心突破——看一两部他的作品,才能有自己的真实感受。不过,在没有读他的作品之前,先看看书评和编译者的介绍,粗略的了解,算是下马观花吧。随笔记下一些我认为有助于了解昆德拉和他的作品的花絮。

—愚人节

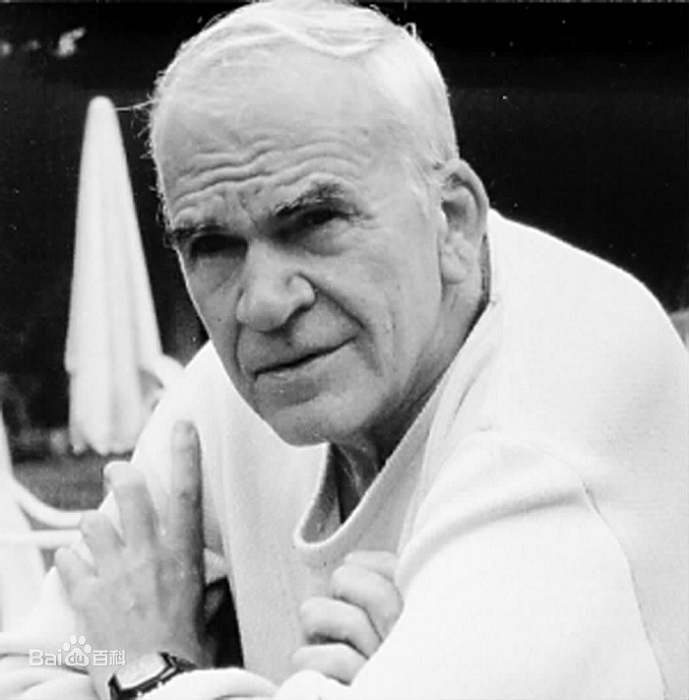

看一个人的过去和现在,对全面了解一个人是很有帮助的。米兰·昆德拉生于1929年4月1日,这个生日(愚人节)似乎注定了他与玩笑和误解的纠缠。他本人对此的注解是:“我出生于4月1日,这在形而上学层面并非毫无影响。”今年92岁高龄了。

—布拉格之春

米兰·昆德拉出生于前捷克斯洛伐克。由于早年参加了1968年“布拉格之春”的改革运动,他被开除党籍,作品被当局禁止。他在1975年流亡法国,其后,一直坚持写作,先用捷克语,后期改用法语写作。

—法国公民

人们很容易就会把他看成一个政治作家或流亡作家。但是,昆德拉1981年归化为法国公民,一直坚持认为自己只是一个普通的小说家。后期小说的政治性因素就一直减少,直至消失。昆德拉总是在广阔的哲学语境中思考政治问题。

—捷克公民

2019年,昆德拉在90岁时,重获捷克公民身份。他在近年接受采访的时候称自己为法国作家,认为自己的作品应归类为法国文学。

—生命中不能承受之轻

1984年,昆德拉发表《生命中不能承受之轻》,这是他一生中最具影响力的作品。小说以编年史的风格,描述捷克人在“布拉格之春”改革运动期间,以及被苏军占领时期适应生活和人际关系的种种困境。1988年,美国导演菲力普·考夫曼将其改编成电影。

—音乐

昆德拉的父亲是钢琴家、音乐教授,当过音乐学院院长。孩提时代相当一部分时间是在父亲的书房里度过的。父亲亲自教他弹钢琴,带领他一步步走进音乐世界。或许可以解释他的作品深受音乐复调以及和弦的影响。

—哲学

昆德拉考入布拉格查理大学哲学系。虽然后来没有学完,但是他的作品中,尤其是后期作品,因解构一切意义和抽象的倾向被看成具有哲学思维,不禁使人联想很可能跟早期学习哲学有关。

—玩笑

1967年,昆德拉第一部长篇小说《玩笑》在捷克出版。本书的中译者1988年翻译该作品。然而他说:“《玩笑》这本书的出版本身就是一个玩笑。”1988年,因为昆德拉当时被列为捷克的异议者,《玩笑》的出版遭到捷克大使馆的强烈反对。1989年之后,捷克制度发生转型,但因为1989年天安门事件,中国出版审查收紧,《玩笑》又不允许出版。直到1992年才经由作家出版社重新出版。

—刻奇

中国读者对米兰·昆德拉的解读或误读最具代表性的,可能是对“Kitsch”一词的理解。“Kitsch”源自德语,原泛指迎合低级趣味的事物。该词最早在翻译的版本中被译作“媚俗”,但被后来的译者用“刻奇”取而代之,说是兼有意译和音译。具体怎么理解,还是看昆德拉在《生命不能承受之轻》的一段描写:“当看见草坪上奔跑的孩子,由刻奇引起了两行前后紧密相连的热泪:第一行眼泪是:看见了孩子在草地上奔跑,多好啊;第二行是,和所有的人类在一起,被草地上奔跑的孩子们所感动,多好啊。”米兰·昆德拉强调:“第二种眼泪使刻奇更加刻奇”。

明白了吗?

—老土

抛开历史与思想的包袱,如今阅读昆德拉倒更似一种时尚。有人说:“八十年代人们喜欢昆德拉是出于思想或文学的需要,今天他受到重视可能有许多是由于市场的因素了。读书市场追求的是时尚。当昆德拉成为时尚时,你没读过昆德拉,不就显得老土了吗?”

我们那辈人,从小接触的是俄罗斯文学,从奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》到高尔基的三部曲,再到托尔斯泰、普希金、果戈里等等,然后是伟大的法兰西作家们、英国作家们,当然后来还有美国作家们,最后有一点日本的作家。对东欧和拉美的作家一无所知。在当代人眼里,应该是土得掉渣了吧?

到美国后,偶然曾经接触过拉美的作家的一些作品,如马尔克斯《百年孤独》和聂鲁达的爱情诗歌。这次偶然接触到东欧作家,也许是历史的必然。

— 故乡

昆德拉垂垂老矣时重新获得国籍,但是他并不打算回到现在的捷克。他曾表示:“我没有返乡梦。我把布拉格带走了–它的气息、味道、语言、风景和文化。”听到这话,到底是一场《玩笑》,还是《庆祝无意义》?不知道昆德拉是真的大彻大悟,还是失望后的一种无奈?

我也是。即使回到故乡武汉,当年的旧居,街道,里弄、风景、幼儿园、小学、电影院、同学、旧友、故人都没有了。那个心目中故乡,大概永远也回不去了。地点(故地)可以重回,时间(历史)则永远不能回归。

那就把故乡带走吧!不知道这样想,心中是否会释然?