终于读完了《纸年轮》的最后两圈,1990年代和2000年代。何其有幸,能从上个世纪的中叶开始,活到这个世纪的上半叶。在人生的过程中能经历两个世纪的转换,能有一本书帮助自己以百年为一个时间单位观察书世界,并从中联想起曾经有过的阅读经验,实在是是一件颇有兴味的事情。

自上个世纪80年代去国,大陆的图书便听闻少矣,故这两个年轮的书几乎都没有听说。然而,大洋彼岸,陆陆续续也听说中国在这段时间的经历和发展,尤其是90年代后的经济起飞。经济起飞的前行是80年代后期的精神和思想解放,以及随之而来的文化回归。这段时间与其说是读书,不如说是读史和读人。

士以天下为己任 坚持真理而执言

这两个纸年轮中,看到许多书中和书后的人物,形形色色、方方面面:陈永贵、费孝通、吴宓、陈寅恪、邓小平、顾准、顾颉刚、徐涛成、潘光旦、李昌平、胡风、梁漱溟、吉米·卡特(Jimmy Carter)、陈丹青、李侃如(Kenneth Lieberthal)。其中有耳熟能详者,有从未听说的,还有只闻其名而不知其人者。从翻阅年轮中跟他们相遇,也是一个缘分。翻过年轮看,仿佛历史就是今天,我们不过在前人思想过的地方,重新和继续思想。

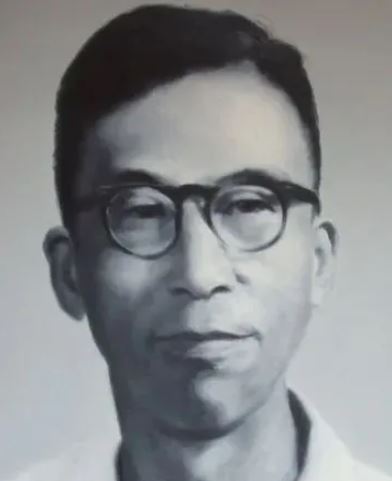

在1994年的《顾准文集》中,我读到的评论是:作者才气横溢,见解深邃,知识渊博,令人为之折服。他在上世纪的五六十年代就发现,现在的资本主义研究不再是古典自由竞争的资本主义,也不是列宁所描写的那几个帝国主义的特征了,至少不完全是。一方面,按马克思的理论,那里是一大堆罪恶的根源。另一方面,这些罪恶不断地被关注、被揭发、被批判,迫使当局者不断作出大大小小的调整、改良,以缓和社会矛盾。“于是,它虽然‘气息奄奄’了,却老是混下去了,有时候还显得颇为活跃。”

这个观点,直到美国来后,我才真正体会到。正如《红楼梦》曹雪芹写的:“古人有云:‘百足之虫,死而不僵。’如今虽说不似先年那样兴盛,较平常仕宦之家,到底气象不同。”在美国这个资本主义社会中,经过工人阶级的斗争,许多资本主义罪恶不断地被改善和改良,比如五一劳动节的8小时工作制,三八妇女节妇女的解放,以及对于童工的限制等等,以缓和社会矛盾。上个世纪五六十年代甚至到了今天,美国哪里就“气息奄奄、日薄西山”了?难道不是“有时候还显得颇为活跃”吗?

读到此,不禁钦佩顾准半个世纪前就有此真知灼见。其实,当时未必就是他一个人有此想法,只不过,他不仅想了,还说了写了出来。顾准的问题不在对错,而在于不合时宜,所以他在1957年被划为右派分子不说,到了1965年再被划为“极右派”。现在看来,这样的极右派中国还是多一点好。

直到顾准去世后,他的思想价值才逐渐被人们认识到并受到极高评价。李慎之称他为“点燃自己照破黑暗的人”。王元化评论:“他的思考不囿于书本,不墨守成规,而渗透着对革命对祖国对人类命运的沉思,处处显示了疾虚妄求真知的独立精神。在造神运动席卷全国的时候,他是最早清醒地反对个人迷信的人;在“凡是”思想风靡思想界的时候,他是最早冲破教条主义的人。仅就这一点来说,他就比我以及和我一样的人,整整超前了十年”。其实,何止是十年,有人称,顾准以一人挽回了一代中国知识分子的脸面。

作为思想家的顾准,却不被他的家庭所理解。甚至到死顾准的几个孩子都不愿意来认父亲。顾准罹患癌症住院想见子女一面,他的七弟给子女们写了一封信:

“历史上有许多先驱者(社会、政治、哲学、自然科学各个领域)不被当代的人们所理解,被视为异端,这种情况并不罕见。你们的爸爸虽然还不能说是这样的先驱者,但是据我所知,我敢断言,他决不是一个反革命者,决不是一个反社会主义者。我敢同样断言,你们对你们的爸爸实际上一点不理解。他比我和你们的目光要远大得多。许多年来,他不过是在探索当代和未来的许多根本问题的答案,如此而已。如果认为这样的探索就是一种该死的异端,那他绝不是一个真正的马克思主义者。如果有人以有他为辱,我却以有他这样的哥哥为荣。”

但是,所有的努力都白费了。顾准却始终原谅他们,认为这一家庭悲剧是社会大环境使然,不应该责怪他们。顾准所奉行的座右铭是:“宁可天下人负我,勿让我负天下人。”

看罢顾准,掩卷长叹,此公生不逢时也,纵有见解深邃,知识渊博又奈时代如何?这不仅是个人的悲哀,也是时代和社会的悲哀。

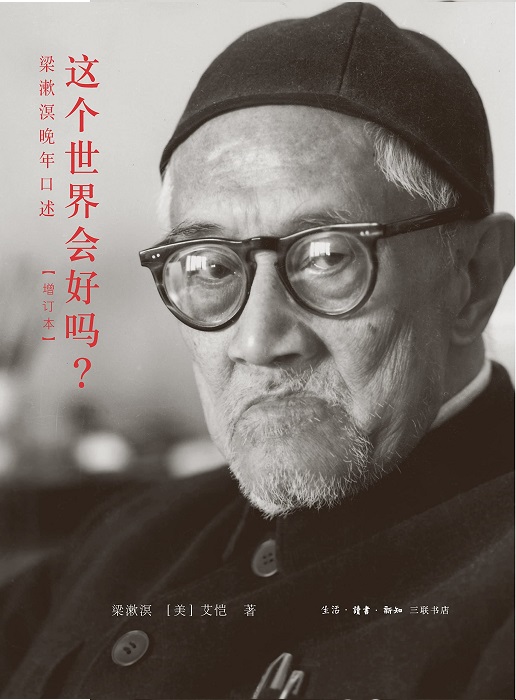

从2006年《这个世界会好吗》,读到另一个故事。

快要过60岁生日的前清朝户部员外郎梁济问25岁的儿子梁漱溟:“这个世界会好吗?”正在北京大学当哲学讲师的儿子回答说:“我相信世界是一天一天往好里去的。”“能好就好啊!”梁济说罢离开了家。三天之后,梁济在北京积水潭投水自尽,留万言遗书说:“国性不存,国将不国。必自我一人殉之,而后让国人共知国性乃立国之必要……我之死,非仅眷恋旧也,并将唤起新也。”这是民国初期的事情。

这个故事就是这本书名的来历。讲的是梁漱溟先生,写书的是个美国人,美国艾恺(Guy Salvatore Alitto)教授,80年代从美国到中国来访问梁漱溟,长谈数十次,本书根据其谈话录音整理而成。

谈话中,梁漱溟先生论述了儒释道各家的文化特点及代表人物,涉及诸多政治文化名人(陈独秀、毛泽东、蒋介石、梁启超等),回顾了先生一生重要活动(任教北大、从事乡建运动、创建民主同盟等),内容丰富,因此可作为了解与研究梁漱溟先生思想与活动及近代中国社会生活的重要参考。

“我的思想的根本就是儒家和佛家。”在梁漱溟看来,佛教分为小乘教和大乘教。小乘教是出世,独善其身;大乘教是救世,不舍众生。而儒家思想,重在入世,实践理想。这种佛家思想和儒家思想的矛盾融合,集于梁漱溟一身。基于梁的入世和实践理想 ,他还是一个以儒为主的人。

梁先生有两件事,让我难以忘怀。其一,他在文革那场批林批孔运动中,反对批孔。在批判会上,有人要他表态。梁先生说:“三军可以夺帅也,匹夫不可夺志。”问他此话何意?梁先生答道:“我认为,孔子本身不是宗教,也不要人信仰他,他只是要人相信自己的理性,而不轻易去相信别的什么。别的人可能对我有启发,但也还只是启发我的理性。归根究柢,我还是按我的理性而言而动。因为一定要我说话,再三问我,我才说了‘三军可以夺帅也,匹夫不可夺志’的老话。吐了出来,是受压力的人说的话,不是在得势的人说的话。‘匹夫’就是独人一个,无权无势。他的最后一著只是坚信自己的‘志’。什么都可以夺掉他,但这个‘志’没法夺掉,就是把他这个人消灭掉,也无法夺掉!”

其二,他在1953年全国政协常委扩大会议上的发言掀起了一场巨大的风波。梁漱溟认为,过去中国将近30年的革命中,中共都是依靠农民而以乡村为根据地的,但自进入城市之后,工作重点转移于城市,从农民成长起的干部亦都转入城市,乡村便不免空虚。特别是近几年来,城里的工人生活提高很快,而乡村的农民生活却依然很苦,所以各地乡下人都往城里跑,城里不能容,又赶他们回去,形成矛盾。

对于梁漱溟的发言,毛泽东很不以为然,此后几天,会议对梁漱溟的言论进行了严厉的批判。梁漱溟震惊不已。他的牛脾气又犯了,不顾一切地要求发言,并与毛泽东激烈争吵,直到有人在会场上大喊:“梁漱溟滚下台来!”这场惊心动魄的争吵才匆匆结束。

其实,梁漱溟与毛泽东的渊源还是很深的。第一,梁与毛同岁。第二,1918年,两人在杨昌济(杨开慧的父亲)先生的家里初识,当时梁漱溟是北大哲学系讲师,毛泽东则在北大当图书管理员。第三,20年后,梁漱溟到延安,在16天里与毛泽东有过多次交谈,有两次是通宵达旦。在这段时间里,梁漱溟与毛泽东的关系十分融洽,经常来往,两人之间有时谈得兴高采烈,有时又不欢而散。也许正是不分上下的朋友关系,使梁漱溟一时忘乎所以,才惹出1953年的那段公案。

随后,毛泽东给梁漱溟的问题定下了基调:虽“反动”,但不算反革命;要批判,但也要给“出路”。并没有将老朋友一棍子打死。

30年后,90岁高龄的梁漱溟谈及此事,意味深长地说:“当时是我的态度不好,讲话不分场合,使他(指毛泽东)很为难,我更不应该伤了他的感情,这是我的不对。他的话有些与事实不太相合,正像我的发言也有与事实不符之处,这些都是难免的,可以理解的,没有什么。那件事后,我的政协委员照当,生活待遇照旧,也没有受到任何组织处理,我知道那是毛泽东的意思。他已故世了,我感到深深的寂寞……”

这两段故事让我不仅了解了梁漱溟先生,也从一个侧面了解到毛泽东的为人,当然还有前面读到章士钊的故事。

中国当代著名哲学家,被誉为“现代新儒家”的冯友兰先生在给梁漱溟这个中国最后的大儒所撰挽联中写道:

钩玄决疑百年尽瘁以发扬儒学为己任

廷争面折一代直声为同情农夫而执言

其中就提到上面的两个故事:以发扬儒学为己任,为同情农夫而执言。

岁月的年轮转的飞快,与其被外界的事物束缚困惑,消耗光阴,我更愿意多一点与书中的人物和生活融为一体。就像有人说的:在这个世界里,最重要的并不是活着,活着只是没有死去,而是享受为自己的理想而努力的过程,以及按自己的方式度过自己的人生。否则,就像梁漱溟先生的老父亲一样:“ 我之死,非仅眷恋旧也,并将唤起新也。”