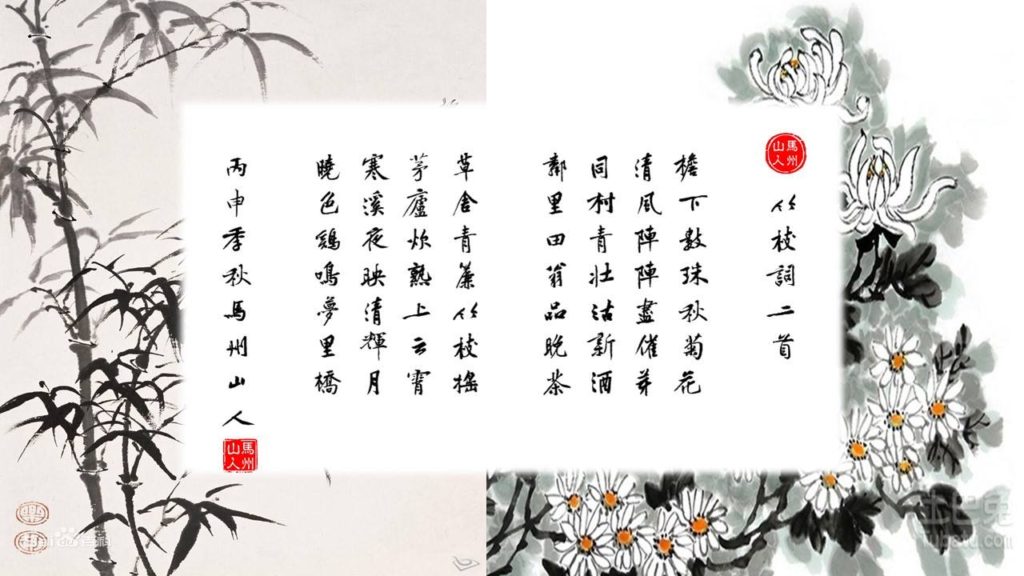

《往事回忆》送来5年前的习作《竹枝词》。

据说《竹枝词》来源于下里巴人的山歌。后来,被我的本家刘禹锡整理得雅俗共赏。格式上跟七绝一样,只是表达得偏民间乡土气息一些。当年院里的菊花开了,习作咏菊两首。

读莎士比亚给我的感觉是:

我喜欢喜剧的轻松,它让人感到生活中充满乐趣,犹如从平地飞升到遥不可及的天堂。但是,我更佩服的是悲剧,它的深沉和直击人心的沉痛,使人从地狱的游历中感到,其实脚踏实地的人间才是属于我真正的幸福生活。才会让我从自以为是碌碌无为的平凡中,体会到一些不曾有过的真实乐趣。

每每想到那些人生悲剧的时候,就会觉得自己的庸俗人生、甚至至暗时刻——也就还好。心情便也由压抑而渐渐轻松起来。我想,这些感觉是从喜剧中不可能得到的。

村上春树在他的《海边的卡夫卡》里写道:暴风雨结束后,你不会记得自己是怎样活下来的,你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的:当你穿过了暴风雨,你早已不再是原来那个人。

这就是我读张承志《心灵史》的感觉。

早晨明亮的阳光和穿堂的清风,给我新生的力量,鼓励着我继续前行。

宗教民族与人性 历史文学孰重轻

读完《心灵史》的第四部(新世纪)和第五部(牺牲之美)。

《新世纪》记录哲合忍耶在乾隆镇压后,进入十九世纪上半叶的复苏的世纪。哲合忍耶教派活了下来,并获得了悄悄的发展。十九世纪无论在世界或在中国都是一个大时代。哲合忍耶这个信仰者集团能够获得发展——就是十九世纪曾经宽容的证明。

《牺牲之美》则记录了十九世纪的后半叶,中国人尤其是汉族人表演了多么壮大的英雄剧。哲合忍耶全教参加了这场人民造反,汇入了十九世纪人民造反的汪洋之中。

由于势力的限定,哲合忍耶在这场历史表演中争得的只能是鼎足之一的光荣。书中主要讲述了回民起义中的三个英雄:

–在滇西建立过大理回民政权、兵败后以孔雀胆悲壮自杀的云南英雄杜文秀;

–打遍西北立誓不与黑暗中国讲和、最后冲出绝境远托异国的陕西英雄白彦虎。

–哲合忍耶全教上下追随十三太爷马化龙,为后代留下了辈辈感动不已的遗教。

结局是,哲合忍耶的古典时代已经随着血腥的同治十年终结了。“大光阴,以壮美的牺牲为结局,逝世了”。

随着阅读,脑海里的问题也就随之而来。

宗教

宗教是一种信仰,是世界观的一种。其实,更是人、人性和人的感情的产物。

不仅在中国,在任何文化和任何宗教中都不可能完全排除人的本性。 宗教从道理上讲应该是真善美的,但是,是宗教(信仰),就会有教争。仅仅以哲合忍耶为例,作为同属中国伊斯兰教苏菲主义的一个教派”新教“,就不可避免地跟“老教”的花枝派产生教争。导致清廷的干预,惨遭十八世纪乾隆镇压。

历史上以圣战为名的罗马帝国、波斯帝国、还有十字军东征,到今日的耶路撒冷穆斯林、犹太(以色列)之争,还有什么xxxx斯坦,什么x独,以宗教为由的复国之争,都是”教争”的引申和延续。 实际上都是人性的延申。

人性

人间由于生存的大前提和人性之恶,相互仇恨排斥乃是一种基本规律。

宗教由于人类对于这种规律的醒悟,也把“爱”作为最基本的起点。残杀无论如何都是触犯宗教原则,哪怕自己处于被残杀者的处境之中。但是,这种“爱”的力量在“人性”之前又是显得多么无力。

民族

民族矛盾,也是人性的延申。

作者举了一个例子,来概括了中国民族矛盾的基本特征。 陕西有一个著名的故事。满清同治镇压回族起义年间,汉族团练头子张芾,以仇恨回回、剿杀回回为己任。使得他的老母亲深感不安。当母亲劝告儿子不要和回民结仇时,张芾伸手从簸箩里抓了一把麦粒,说:“簸箩里的麦,好比是汉民;我手里的麦,好比是回民——它不单是少,还在我手心里抓着哩!”

多数民族和少数民族怎么才能融合呢?难道非要通过战争来解决问题吗?

历史

历史全是秘密,因而,也可以是“任人打扮的小姑娘”。

清政府在战争平定后,把上谕下奏交付知识分子,编纂成卷帙浩繁的几部大书。《钦定平定陕甘新疆回匪方略》三百二十卷、《左文襄公奏稿》一百二十卷,以及同治元年至十年《清实录》、甘肃方志和大官文集,尚不说云南。清代汉文资料是一个能淹死思想的泥潭,或许同行均有同感。

对于长达十年之久的同治年间哲合忍耶参加的起义,究竟应该怎样叙述一下它的过程呢?这是一个颇有意思的问题。 作者决心以教徒的方式描写宗教。愿望是让本书成为哲合忍耶神圣信仰的吼声。作者认为追求心灵的历史,有时全靠心的直感、与古人的神交,以及超验的判断。

另一种方法就是教内史。是由哲合忍耶的学者创造的:——用阿拉伯文杂以波斯文转写的汉语借词(即小儿锦)记述教门最紧要的关键;然后把它作为“经”藏匿并暗中流传。

但是,作者也在犹疑,“教内史就一定是心灵史么?站在人民百姓一侧就一定能揭示历史真实么?那些残酷的迫害与牺牲确实仅仅是宿命的前定么?整个自然山川社会世事确实仅仅是圣与俗这一对本质的演绎么?”

作者不能回答上述的问题。他决定选择接近前辈的教内史方法。

文学形式

在阅读的过程中,我一直在思考这个问题。

开始认为既然是真实地讲述历史,当然应该偏重于真实(历史),而不是虚构(小说)。读到当中,看到作者对待历史的态度,看法就开始发生转变。

由于作者“追求心灵的历史,有时全靠心的直感、与古人的神交,以及超验的判断。”让我们感到这些历史的“神化”性。比如,关于文中的“西府太太”,她的细节,无论紧要重大的细节,还是纯在男女的细节,都不可考证。那么,作者的故事,只有靠全靠“心的直感、与古人的神交,以及超验“加以判断了。

这本书里涉及到历史、宗教、文学,孰重孰轻?我判断的天平渐渐开始向小说倾斜。

书到此处,哲合忍耶的古典时代——万众一心的团结和光彩夺目的束海达依(圣战)主义的临近尾声。无论多斯达尼(教众)怎样地怀念它们、热爱它们、信仰它们——哲合忍耶若要生存,必须要在新时代找到自己的新路。

明天还继续读吗?