连续近一周的冬季高温,使得我们佛罗里达真的回到夏季。

数日冬晴终转雨 还清文债好读书

室外白天温度高达85°F,坐在屋里都会感到热的流汗。入冬后,就没有将空调调到制冷状态。坐在电脑前打字,不知不觉中,胳膊上的汗水渗出,悄悄地在桌子的边沿印处一块浅白色。这才感到热,需要带电扇或者空调降温了。电视台里播出这几日是佛罗里达同期创历史记录(1948年)的高温。

清晨浓雾,白天艳阳高照,晚上温度渐渐降下来,是近一周天气的常态。二其它州里也是天气反常。中西部连连遭到历史上少有的巨大龙卷风袭击。今天,看到在马里兰州,我居住了几十年的地方,竟然出现今冬首例一名五六十岁男子因天冷病亡的报道。其实,我们在地理位置上与遭龙卷风袭击并不太远,到马里兰也就是早发夕至。气候变化如此差异,实在是少有的。

今天早上,天气开始变化,大雾变成了阴天。空中仍然有厚重的湿气。风一吹,仿佛一阵水汽迷蒙细沙般迎面过来。早上走路遇雨的经验告诉我,这种带有湿气的风往往是下雨的前兆。可是,出门前看天气预报明明说没有雨。管它的,继续走路,让老天来告诉我们谁对谁错。结果一路走来,尽管阵阵阴风拂面,却是输给了天气预报。其实我赌的就是这个“输”字。

不过,到底今天还是下雨了。那是在下午,午睡之后,后院看去,湖面上滴滴圈圈的一片水莲花。

晚间,从健身房回来的路上,天幕上繁星点点,又是个晴朗通透的夜空。

文债还完了。长长出了一口气。

昨夜将随记全部按时整理完毕,再无拖欠之感。上午,将作协11月的文章都上载到网站。终于,可以安安心心地看看书了。

继续读余秋雨的散文《文化苦旅》。早就听说余秋雨的散文写的好,一直没有机会去读。后来听说一些关于余秋雨的闲话。心想,散文写得好的作者,自五四以来大有人在,也都没有读过来,读他的书的想法就渐渐不那么迫切了。忘记是什么原因,最近终于开始读他的散文。

中国有句老话,叫做不“因人废言”。文章是文章,人是人,有联系,也有区别。譬如“慷慨歌燕市,从容作楚囚。引刀成一快,不负少年头。”写得何等的激昂壮烈,比“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”更加慷慨豪迈。如果诗人那时真的如愿以偿,就是烈士,自然这首诗也会万古流芳。所以,一首诗歌一篇文章的好坏,跟诗人或是作者的好坏不能相提并论。

况且,人的好坏与否,人的一生应该如何评价,以及评判标准和事实真相,也是随着时间的变化而变化的。民国的人物蒋介石、汪精卫、张学良就不说了,新中国的人物毛、刘、周、邓以及彭德怀、林彪如何评价,有的已经翻案,有的反反复复,有的仍在质疑中。他们的文章或是诗文该如何评价呢?这些似乎扯得有些远了。

还是回到余秋雨的散文来。书还没有看完,但是散文好就好在篇幅较短,而且各自独立。比较适合短时间的阅读。从作者的自序看来,这本散文集主要是叙述在中国各个名胜古迹旅游时的记录,话题着重探究中国文化,以及纾发自我的情感。

散文不同于一般的游记,如果只有风景名胜的描述,写得再好,也只会像漂亮的明信片,徒有表面上的华丽和光鲜。只有加入了历史和文化,文章才会敦重厚实有分量。有了这些文章就可以立起来了,而真正能触动人心的还是在此之上,抒发作者的联想和情感,引起读者的共鸣。这种升华,才是散文画龙点睛的神来之笔。当然,平庸和败笔常常也在这里露馅。

应该说,余的文章在这几个方面都做到了,尤其在文化的挖掘和叙述方面。至于他的感想升华部分,从我所读的文章来看,也是很不错的。尤其第一部分《如梦起点》的几篇文章,通过一个个古老的物像,描述大漠荒荒,黄河文明的盛衰,历史的深邃苍凉。

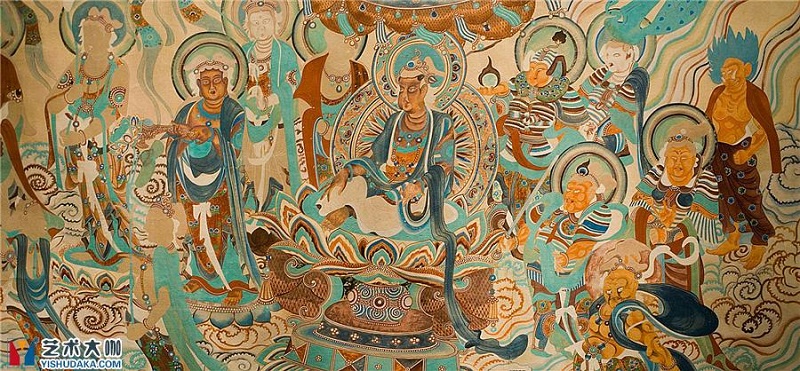

开章第一篇《道士塔》,讲莫高窟的故事。其中讲到看管敦煌的王道士为了一点小钱,让外国人将敦煌国宝“一箱子,又一箱子。一大车,又一大车”的拉走。余秋雨说:“我好恨!”但是,仅仅停留在恨王道士一个人还是不够。余秋雨写道:

“我不禁又叹息了,要是车队果真被我拦下来了,然后怎么办呢?我只得送缴当时的京城,运费姑且不计。但当时,洞窟文献不是确也有一批送京的吗?其情景是,没装木箱,只用席子乱捆,沿途官员伸手进去就取走一把,在哪儿歇脚又得留下几捆,结果,到京城时已零零落落,不成样子。

偌大的中国,竟存不下几卷经文!比之于被官员大量糟践的情景,我有时甚至想狠心说一句:宁肯存放在伦敦博物馆里!这句话终究说得不太舒心。被我拦住的车队,究竟应该驶向哪里?这里也难,那里也难,我只能让它停驻在沙漠里,然后大哭一场。”

从人类社会的高处看,或者从地球外部看,被外国人运走的文物留下来了,人类或者外星人还可以看到这些文物所代表的文明。而上缴的京城却损坏散失了,中国古代文明的踪迹和线索也跟着消失了。

问题是,在那个年代里,文物究竟应该驶向哪里?作者回答不出,大哭。读者呢?

从一个人想到一个民族,将其视之为“一个巨大的民族悲剧。”从对个人的批判,引发了对民族文化的感叹和对社会和官僚的沉重批判。把一种情感的痛苦上升为思想的痛苦。可能就是文化“苦旅”的一种解释。