老同学夫妇,疫情之中,风尘扑扑,从西藏到新疆。千里西行后,已在调头返回广东途中。

昨日里从青海到四川阿坝,途中艰辛,仿佛是藏区阿里冰雪路的再版:窄道、调头弯、悬崖、冰坡、扑面而来的雪花/雪籽。

今天终于从四川出来,进入广西河池。经川贵桂三省,一路山水全被雾雨环绕遮盖,全天就像是在水墨国画中行。

看来,家中读万卷书,终不敌脚下行万里路。书中唐僧师徒西天取经,千难万险,终是想象中虚拟世界。不如徐霞客用脚丈量山水来的痛快。

读书仅凭想象作为室外的源泉,走路则不断用室外活水充实脑中的想象。有幸看到老同学途中上传的照片,也在我想象的源泉中注入些许活水。

广西河池,老同学下榻永宁大酒店,门口三匹金马拉着一车金元宝。这么直露,比纽约的铜牛更牛。国人的想象力跟胆子向来是成正比的。

老同学晚上在一家湘菜馆用晚餐。在一组街景中,除了“老长沙”湘菜馆,还有北京烤鸭馆等等。其中,霍然发现还有一家狗肉馆。凑个热闹,打油一首记之。

过河池酒肆

巴蜀南行奔广西

河池但比藏原低

永宁马拉金元宝

湘菜香添狗肉泥

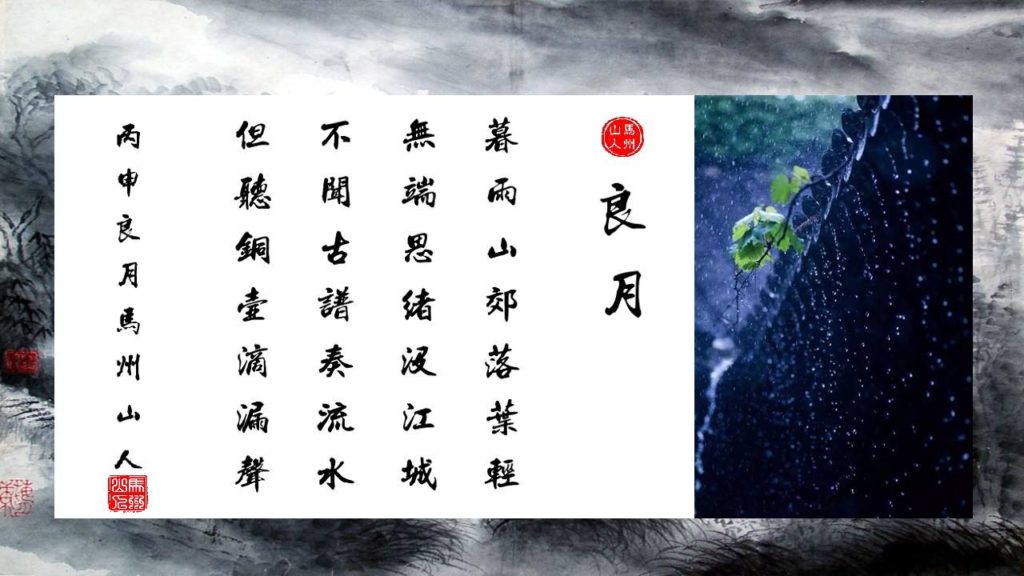

脸书改版Meta(买它)后,也没有见到什么变化。【往事如烟】仍然按时寄来过去的记忆,今天的是一首5年前的小诗。

略作修改如下:

暮雨荒郊落叶轻

无端思绪绕江城

高山古曲弹流水

尽化茅檐滴漏声

观疫情全球下降 盼病毒自我灭亡

世界卫生组织的最新数据显示,自今年九月份开始,全球的死亡人数基本每天下降一成,这是自初夏以来死亡人数首次持续下降。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布(Scott Gottleib)博士说,“除非发生意外,不然我觉得这就是最后一波疫情了。”

看到近期一个综合共同社、《中日新闻》报导,日本国立遗传研究所及新潟大学的研究团队于10月30日得出结论,指出第5波疫情降温可能是因为负责修复Delta基因组突变的酵素”nsp14″出现变化,导致病毒活性丧失。

具体的研究说了咱也不是太懂,只知道病毒在传播时会复制基因组,但有时会发生错误及突变,这类突变累计过多的话将导致病毒无法继续繁殖。结果可能就会“修复跟不上,所以就死了。”指的是病毒来不及自我修复而灭绝。

不管这个消息是否当真,不过,目前的疫情不像以前那么严重却是事实。

中国近来小范围的感染此起彼伏,仍然在围追堵截中。比如,前几日上海万圣夜突然停止庆祝活动,突击检查。虽说当前控制情况尚好,但是不断受到境外病毒的威胁,令人担忧。希望中国能够坚持到世界性的病毒大流行停止下来。

静悄悄去留无意 感人生至今未悟

李泽厚先生走了,他的愿望好像没有实现。

先生晚年曾自我断言“孤独地度过一生”。具体的就是“四个静悄悄”:静悄悄地写,静悄悄地读,静悄悄地活,静悄悄地死。

他还曾在家中摆放一个骷髅,来提醒自己随时迎接死亡。假使自己病重,也不报知亲朋好友,以免带来牵挂。

先生说:“如不健康,不如早死”。这一点,我非常钦佩,也十分赞同,并将以此作为遵照。

昨日,11月2日,李泽厚先生在美国科罗拉多家中逝世,享年91岁。

听到这个消息,网上社群立马一片热闹。有人赶着写就纪念文章,有人忙着转载别人写的文章,有人来不及写就把几年前的时文拿出来拷贝再晒一下,也有人将纪念别人的诗文顺便拿来“一鱼多吃”地充数……总之,不能让李泽厚先生“悄悄地死”。

我想,生在世上,先生恐怕只能做到前两项的“静悄悄”。他的死,是把大家“热闹闹”的惊动了。

对于人们自发地纪念一位受世人尊敬的人,对他的去世表示哀悼和思念,不管什么手段和方式,我都丝毫没有指责和不敬之意。只是想说,“悄悄地死”,对于一个深受大家爱戴的哲学家、美学家和思想家来说,怎么可能?

其实,我很想尊重先生 “悄悄地死” 的愿望,不想写这一段文字,倘若没有网上一片喧嚣的话。即使我“悄悄”,先生也“悄悄”不了。

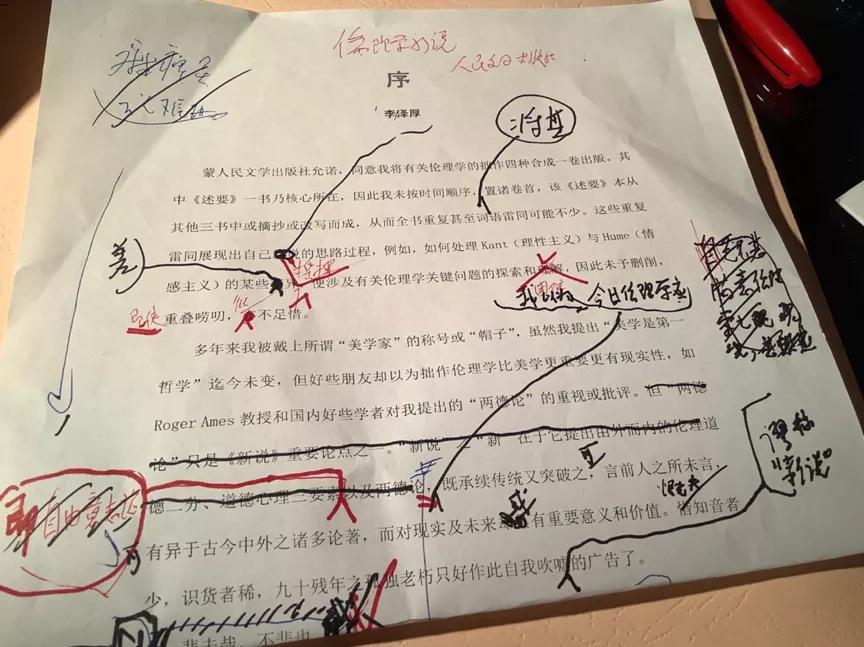

正如“静悄悄地活”,对先生来说,也一样是不可能的。在即将出版的《人生小纪:与李泽厚的虚拟对话》序言中,先生写道:“我已年过九十,心脑俱衰,本该匿声,却来写序”。

看来,人生有许多无奈。生不能如愿,死亦不能。

那么,做我们力所能及的:“静悄悄地写,静悄悄地读”。这样总可以了吧?