早上出门略有些晚,阳光开始刺眼,为此还戴上太阳帽和墨镜。

这是一个典型的佛罗里达之晨,太阳、白云、蓝天。不过,昨日的雨,到底还是把气温降了下来。出门时,套上了夹克衫。还没有走到一半,露在外面的手开始感到冷的刺痛,四周也暗淡下来。不知什么时候太阳隐进云层,背后的北风推着半天的阴云,将蓝天罩了起来。一时间,大地沉浸在一片阴冷之中。对了,这才是冬的感觉。久违了。

7年前的今天,也是冬至时分。那时刚刚开始学习诗词,写了一首不和格律的七言。今天写起来,就不会那么幼稚,也算是有一点小小的进步。甚慰。

幸而有《脸书》为伴,记录了当年的笨拙。抄录如下,权当一笑。

独立冰雪静如禅

旧梦穿尘已淡然

枝头芬香缕缕现

心底柔情冉冉还

盛名繁华如逝水

凌云壮志随风帆

收拾零碎杂感事

且行且吟在此番

曾经日月之几何 今而江山不复识

读到一篇有关苏东坡流放黄州的文章,不禁触动我想起一段“流放”鄂州的往事。

说到流放,中国自唐宋起到清朝,中国南方的一些荒蛮之地,如柳州、海南岛,和北方的不毛之地如东北的宁古塔,不知流放过多少朝廷命官和知识份子。看过托尔斯泰巨著《复活》的,都知道被沙皇放逐到西伯利亚的俄国十二月革命党人。上世纪的五十年代中国在大西北也流放过右派分子。文化革命中,大批知识青年下放到农村去,“接受贫下中农的再教育”,从某种意义上讲,也是一种形式的“流放”。

我上大学时逢“文化大革命”中70年代初期,是一批少数直接由高中选拔上大学所谓的“工农兵学员”。这段经历比较复杂,待有时间再叙。等我们毕业时,那场“文化大革命”尚未结束,于是,我们被发配到湖北鄂城的一个地质钻探队,接受“工农兵的再教育”。

地质队当时工作环境比较艰苦,长年累月在野外工作,居无定所。像我们所在的钻井队,就是根据工作需要,“打一枪换一个地方”。根据地质数据的要求,一个钻井可能在老乡家的菜地里,也可能在深山旷野之中。那段时间,我们跟钻探工人一起劳动,同当地农民住在一起,这就相当于我们上山下乡,接受“工农兵的再教育”。

鄂城地区一般的老乡家里条件还不错。住房是那种干打垒土砖建成,能遮风挡雨。我们通常住在老乡家的偏房。由于干打垒土砖间有缝隙、冬天风大时,我们的蚊帐都会在钻进屋里的寒风中颤抖。睡觉时身上穿着毛衣毛裤,上面盖着棉被压着棉袄棉裤,就这样一晚上脚头都是凉的。屋里没有电,夜晚靠地质队发的蜡烛作为灯光。记得灯下看书,烛光随风摇晃,一会儿随风的一边就滴满了烛泪,需要经常更换蜡烛的方向。那时没有电视、电脑和手机,也没有其它书看,手头只有上级发的马列主义的政治书籍。记得灯下看过恩格斯《反杜林论》和《家庭、私有制和国家的起源》。如今,书中所云,除了烛光模糊的记忆,皆随寒风逝去。

钻机一旦开钻,就马不停蹄,一天24小时的转着。于是工人分为三班倒,我们也跟工人一样,一周换一次班次。生活虽然枯燥艰苦,但是在周末三班倒大换班时,我们几个要好的同学一起都江北的黄州,去游览东坡赤壁。那时候,我只知道苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》,会背诵苏东坡的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”“人间如梦,一尊还酹江月。”

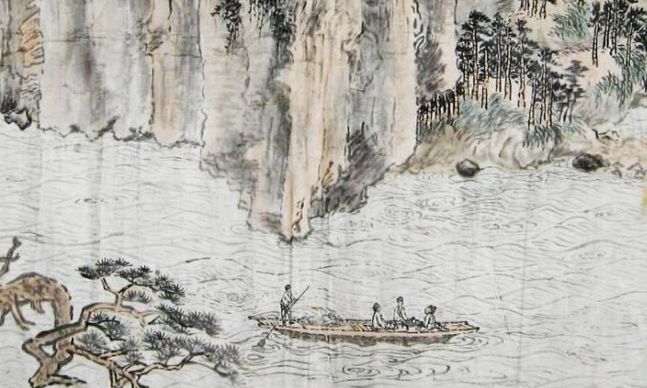

从鄂城摆渡过江,就是黄州赤壁。赭红色的陡峭石坡直逼着浩荡东去的大江,赤壁地方不大,但在石坡和江面的高低之间,就有了仰伏的气势。有了苏东坡的流放此地,才有中国文学史流传至今的赤壁怀古。观赏了“二赋堂”后,才知道原来还有前、后赤壁两篇名赋。从“酹江亭”上往外眺望,读着《前赤壁赋》中:“西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍。”顿感江天寥廓。然后闭目倾听,感受大江之上中“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。”读着壁上的赋,大家不觉飘然江上神游,大有“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”之势。

除了精神上的享受,赤壁公园还有当地特产东坡饼,一种油炸的空心千层饼,吃时撒上白糖,又甜又酥脆,在当时真是非常好吃的点心。每游赤壁,我都会排队买上一个。有人去赤壁,我也会请他们代买东坡饼。周末,几个要好同学小聚黄州,必去鄂城饭馆“搓”一顿,补充一点油水,还偷偷喝点小酒。可惜,那时候还没有东坡肉和东坡肘子一说,否则,我们一定会去过过瘾。

摆渡回来的船上,头脑中不禁浮现出《后赤壁赋》中的华章美句。“于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣!”众同学难免心潮起伏,书生意气,不由得“划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。”

在地质队待了一年光景,四人帮倒台,于是我们回到学校重新分配,一段鄂城流放旋告结束。现在回想起来,真是应了那句“曾日月之几何,而江山不可复识矣!”

有人说,流放使的苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的才情获得了一次蒸馏和升华。 幸好,他还不年老,他在黄州期间,是四十四岁至四十八岁,对一个男人来说,正是最重要的年月,今后还大有可为。

而我们,正是经历了那场文化革命的洗礼,才开始真正的成熟起来。跟苏东坡一样, 成熟于一场灾难之后,成熟于希望坠落于失望,成熟于穷乡僻壤的流放。 好在我们那时还不到而立之年,我们开始用一种洗刷了青春偏激的平淡,用一种领略世事后心胸的沉淀,面向一个差异即是平等,痛苦孕育欢乐的现实世界。

坐在灯前,回忆青年时往事,苦辣甘甜,不免吟上几句:“故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。”