今天下午有幸请到傅正明教授给我们华府作协的写作班讲《用中國古典詩詞風格翻譯英美名詩》。这是一个当今人们涉猎得比较少的领域。

可以这么说:翻译难!翻译诗歌更难!!用古典詩詞翻譯詩歌就难上加难!!!

有人说,“诗歌就是在翻译中失去的东西。”这话我赞同,因为我基本上属于翻译不可为这种观点。

我学过英语,知道日常生活用语大部分都可以直接翻译,而不至于失去原文的意思。例如英文启蒙时学的“这是一本书”,“早上好,老师!”等等。当后来学到复杂的句子和文法时,直接翻译就会变成意思翻译。尤其到后来,文学作品中涉及许多背景和典故,用原文的一两句话就不好翻译了,因为一旦直译,很难看得懂,而转为意译后,原文的原味就失去了。从这时起,我就开始信奉我们教授当年讲的“不可译”之说。

上学时,除了几首经典的名人名作以外,几乎很少涉猎英诗。老诗歌很难读懂,就像中文古诗和文言文。新诗歌,不懂流派,即使字词句看得懂,意思还是不明白。而且,诗歌这个东西有时很抽象,有时很具象,而且这些具象又是一些象征性的“意象”,需要读者自行理解和揣摩。每个人天赋异禀,看到同一个事物,领悟不同,会得出不一样的结果。即便是“理解”了,翻译的再创造过程也会因为译者不同的学养,使得理解和翻译各自为政,百花齐放,说句不好听的话,可以说是良莠不齐。这样的翻译能做到“信达雅”得标准吗?

举一个今天课堂上的例子,在翻译著名爱尔兰诗人叶慈(W.B. Yeats )的一首诗《情殇》(The Sorrow of Love)时,有这样一句:

Doomed like Odysseus and the laboring ships

像命中注定的奥德修斯和多劫的船队 (*鄙人直译)

And proud as Priam murdered with his peers;

以及普里阿摩斯和一起被谋杀的同伴一样骄傲;(*鄙人直译)

一位华东师范大学中文系教授,文学翻译家施蛰存先生的翻译是:

和她的勞苦的船所有的煩惱,

和她的幾千代所有的煩惱。

傅正明教授的译文为:

英雄十載鄉思。奧德賽風帆命中撕裂。

兩強矛舞,獨夫頭斷。

假如不读原文,谁会相信这两个风格各异,意思不同的翻译出自同样的原文。“她”的“烦恼”从哪里来?“兩強矛舞,獨夫頭斷”又是来自何典?

况且,翻译成中文,如果没有西方文学背景或者读过古希腊和罗马神话,谁有知道希腊英雄奥德修斯(Odysseus)和他的船队以及命中注定的含意,还有战败的特洛伊国王普里阿摩斯(Priam)与他一起被谋杀的同伴又是怎么回事?西方人有其文化背景,多半一看就知道原意,并推断出(八九不离十)诗人在这里要表达的意思。但是无论是直译,意译或者古诗译,翻译过来后,到底将作者和原文的意思表达了几分,又会有几人能从翻译中看懂或者揣摩出原诗的意思?

仅此一例,就可以认为诗歌是不可译的,似乎有些武断。不过,您真的看懂了原文,理解了作者的意思了吗?这是“不可译”背后更重要的一个观点。今天课堂上同学们提到的一些问题,证明同一句话甚至同一个词的理解,都有差异,很难说谁对谁错。这里就不展开讨论了。

最后一点,如今还有几个人可以既能写好古典诗词又可以真的看懂英文诗歌?

当然,还有人说,“诗歌就是在翻译中得到的东西。”这句话的含意也比较模糊。得到的什么?

从那些经过翻译的再创造后,可能成为斑驳陆离和似是而非的译文中,译者得到了什么?读者又得到了什么?

是翻译时带来“明知不可为而为之”的挑战乐趣?还是在翻译中欣赏和领略到了诗歌的妙曼?若是我,将选择后一个回答。因为第一种回答,让我觉得自己很像是西班牙作家塞万提斯笔下可爱的唐吉可德。翻译的过程中,通常会比一般的阅读更精深一步,每个词,句子的推敲,对全诗的理解,还有作者生平,当时历史和社会环境,都要逐一推敲琢磨分析研究。最后,把不懂的弄懂了,把以为懂了的再加以确定,才能比较有把握地对自己说,应该了解得差不多了吧。

尽管我是一个“诗歌不可译”的持不同政见者,我还是很佩服那些翻译大师们,如朱生豪、杨宪益等前辈,是他们把莎士比亚、拜伦、叶慈、雪莱、罗伯特·弗罗斯特、克里斯蒂娜·罗塞蒂、金斯堡、庞德等诗人的作品翻译给那些不懂外文的国人,让国人也能一窥外面世界的精彩。

记得《三国演义》里有这么一个故事,有一员大将叫做魏延,身上最明显的一个标签就是“天生反骨”。我虽不是蜀中大将,但是后脑勺似乎也有一块“反骨”一样的东西。小时候就不是一个好学生,经常质疑老师和一些常规纪律,总想从中挑出一点什么例外来。大学老师告诉我一句话:“每条规则都有一个例外——而且总有一个白痴准备展示它。别成为那个人!”(To every rule there is an exception—and an idiot ready to demonstrate it. Don’t be the one!)我就是那个白痴。明明“诗歌不可译”,我就偏要译一译,而且要用古典诗词来译一译。

而我将“得到的东西”,可能会是更深刻的理解和欣赏一首诗,同时,又可以是锻炼古典诗词的写法。大概还有一点另外的收获,防止老年痴呆症!

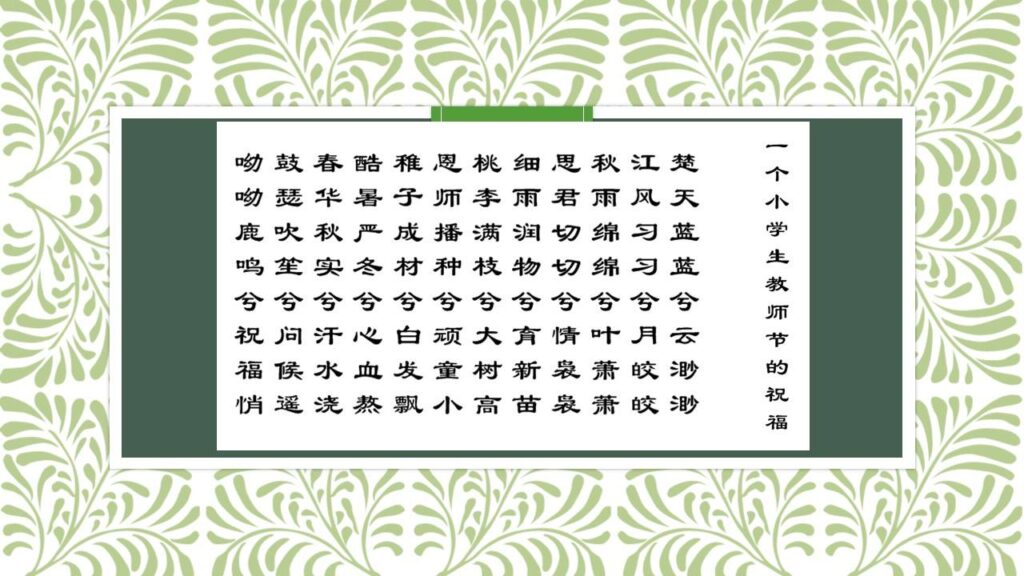

往时今日

今天是“教师节”。七年前写过一篇仿古“离骚”体的诗歌献給我小学的老师们。今天看来,有些贻笑大方了。

09/10/2023 周日