土耳其 – 伊斯坦布尔(Istanbul)

陆地伊斯坦布尔

上午乘游艇,参观了博斯普鲁斯海峡后,回到邮轮休息,吃午餐。

午后,按捺不住,又匆匆走下邮轮,踏上这个城市的街道,混迹于这个城市的人群。此行的目的之一,是该城市有名的大巴扎。大约是在大学读书的时候,读到过一篇英文的文章,就是讲土耳其的大巴扎(Grand Bazaar),据说是是世界上最大、最古老的巴扎之一。模糊中记得大巴扎是个大集市,到底长得什么样子,具体是如何描绘的,这些都忘了,唯独大巴扎这个词却留下深刻印象。

听港口服务中心人员介绍,沿着出港口的这条马路,顺着有轨电车的轨迹走,走过一座大桥,就到了巴扎。并给了我一张英文地图,上面用笔标出港口和巴扎的方位。出了港口大楼,就看见轰隆隆开过来的紫色有轨电车了。

面前的马路其实还算宽大,中间由护栏遮挡,以保证有轨电车的行驶安全。两边的马路都是单行线,然后就是人行道,两旁是的商店、酒家、银行和清真寺等建筑。

我顺着马路的这一边的人行道走。这边街道的方向弯弯扭扭,窄的地方人行道只能容得一人走过。尽管马路分为单向行驶,人流和车辆仍然十分拥挤,尤其是摩托车和电动两轮车穿插其中。看得出来,这是一个古老和现代文明混合的的城市。既不像古老的北京城,街道正南正北,正东正西那么方正,也不想现代纽约市的街道,虽然有些沿着东河或者哈德逊河的流向弯曲而行,但是大致还是有街道(Street)为东西方向,马路(Avenue)为南北方向的排列。

那张英文地图,其实作用不大,因为街道名称的标牌都是土耳其语,看不懂,如果是双语的就好了。不过,港口服务中心“顺着有轨电车走”的提示却是十分管用。大约走了二十分钟,我看到那座桥了,桥的名字叫加拉塔(Galata Bridge)。

一开始,我以为这是又一座跨海峡大桥。后来发现,这是许多座横跨金角湾(Golden Horn)的桥梁之一。金角湾是该城市的一个天然峡湾,一个从马尔马拉海伸入欧洲大陆的细长水域。金角湾对伊斯坦布尔好比黄浦江对上海,将城市的历史中心区域与其他部分分隔开来,形成了一个天然的避风港,对早期的君士坦丁堡的防卫有着很大的作用。

而加拉塔桥,就是传统城市伊斯坦布尔本身的象征性联系,是皇宫的所在地,也是奥斯曼帝国的主要宗教和世俗机构的所在地。那里的大部分居民是非穆斯林,外国商人和外交官在那里生活和工作。

加拉塔桥分为两层,上面一层走车辆和行人。“每当你站在这里远眺伊斯坦布尔,一辆辆的汽车驶过你的身边,你会感觉自己就像是一个国王一般。”土耳其人如此形容这座桥的意义。我站在桥面,可以看到金角湾两岸这个城市的天际线,沿入海口航行的船只,岸上的清真寺和高塔,来往的游船和忙碌于两岸的轮渡,虽然没有国王的感觉,但是作为一个普通老百姓和游客,的确令人叹为观止。

加拉塔桥还有一道普通但又闻名的风景线,那就是桥上沿着栏杆钓鱼的人。这是伊城或者说是加拉塔桥特有的风景,或许严格地说,在海边或者桥上钓鱼,太普通了,算不上风景点。只是这里的钓鱼人是那么的多和集中,不仅仅是当地人的一个特点,而且非常吸引游客的眼球。顺便看了一眼他们的收获,水桶里多半是活蹦乱跳的小鱼,大约半尺长的模样,很有点像我们小时候在武汉长江边上钓的鱼。作为钓鱼者,钓鱼是一种享受过程的乐趣,能钓到大鱼更好,钓不到也无所谓。当然,这个钓鱼的影像也成为摄影师、艺术家甚至时任和作家的题材。

然而,下面一层更是令我感到意外。通常的双层桥,上面是汽车和行人,下面是走火车,正如武汉的第一座长江大桥,可是加拉塔桥的下层竟然从桥头到桥尾尾载了满满一桥的餐馆。这是一个味觉大餐的世界,迎面扑来的是浓浓的海鲜,各式各样的餐馆小吃中,夹杂着土耳其烤肉和啤酒的飘香。

看到一些排队吃烤魚三明治的人们。听说当地最标准的吃法是:烤鱼三明治绝对要配份装在塑料杯里紫红色的腌瓜酱汁,据说可以去鱼腥。一旁的当地人一口烤鲭鱼三明治,俐落地讲鱼刺吐出,然后一口腌瓜、再喝一口酱汁,看得我有些心动。“路边的野花不要采”,一句台湾民谣飘到耳中。是啊,观光客不要随便吃外面的东西,小心拉肚子,尤其是这种生猛海鲜。

过了桥,一座漂亮又宏伟的的清真寺耸立在前面——耶尼清真寺(Yeni Cami Mosque)。耶尼意为“新”,也许只有在伊斯坦布尔,一个超过400年的历史的清真寺还被称为“新”清真寺,也被人称为苏丹皇太后清真寺。新清真寺前面有一个巨大的前庭,侧旁有着高耸的两座宣礼塔,一系列的半圆顶围绕着一个主穹顶,外观华丽非常。

耶尼清真寺建于相当于中国大明朝年间,由苏丹的莎菲耶太后下令修建。有人评论,这座清真寺基本代表了土耳其帝国时期建筑的最高水平。看着这个皇太后清真寺,想想中国权倾朝堂,不可一世的武则天和慈禧太后,身后也也没有留下如此恢宏的建筑。不过太后的颐和园倒是有得一比,而听说更为漂亮的圆明园,竟然毁于八国联军的战火,实在令国人捶胸顿足。

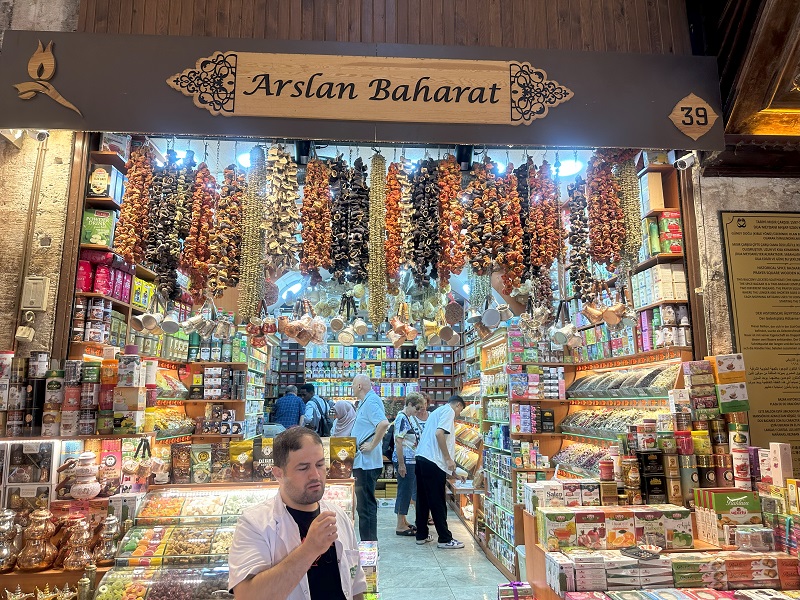

耶尼清真寺旁边,人头攒动,走过去一看,门口的铜牌上写着英文“埃及巴扎(香料巴扎)”下面按还有中文:“此市场是1597年由皇帝穆拉特三世皇后及皇帝默罕默德三世的母亲萨菲亚苏丹开启的。建筑67年后,由默罕默德四世的母亲哈迪切图尔汗苏丹继续,由建筑师1664年以新清真寺后院形式完成。”莫不这就是那个大巴扎?

跟着拥挤的人潮进去,就如走进一个庞大的迷宫。由于沟通及文字上的差异,面对四通八达的街道,面对如织的人流,难免有点迷茫,就像刘姥姥进了大观园的感觉。巴扎里面装饰得富丽堂皇,街道墙壁、拱顶、天花都用当地人喜欢的图案、壁画进行涂饰。

前面长长一条室内“主街”,两边是各种店铺,数不清的各式香料堆积如山,赤橙黄绿青蓝紫各种颜色,还有三原色经过调制后,说不清道不明的颜色充斥在眼前。空气中则弥漫着从舒柔到辛辣、从异香到刺鼻、从淡雅到浓烈的各种气息。前两日在邮轮上偶感风寒,有些流鼻涕和咳嗽,如果到这个香料市场走一遭,说不定,堵塞的鼻子就被熏通了,感冒病毒也被剿灭了。

两旁还有很多土耳其甜食,一位店主端着一盘所谓的土耳其香糖(Turkish Delight)要我品尝。这时候也顾不上什么“路边的野花”还是店里的家花,勇敢地拿起一块尝试,好像是中国夹心酥一类的甜点,不是美国点心“齁甜”的那种,也不是特别粘牙。还有其它的口味,比如薄荷、果味、坚果等,其实味道不错,也不贵,孝敬领导是挺不错的。于是买了一小块,大概几个欧元。当然,还有各种各样的糕点,可惜我不太喜欢甜食,就没有一一尝试。

现在,坐在电脑前,桌上一杯白开水,会想起那些甜点,真是有点可惜。咽下一口吐沫,继续往下写。还是以图片为证吧。

以上是各种精美的瓷器,喜欢土耳其瓷器的人可千万别错过这个地方。土耳其瓷器兴盛于奥斯曼帝国,融合了奥斯曼和中国及欧洲大陆等风格,所以在造型上,在土耳其瓷器上都依稀能看见中国的影子,而在色彩上,则感受到浓浓的西方味道。幸好我家领导没有来,要不然……

这里有大量的藏红花(Saffron)。有人说是它是产于西藏的红色花朵,我们到藏区也见过。其实不然,它是产于土耳其和伊朗一带的植物,传于西藏,所以才起了藏红花这样的别名。藏红花是从的雌蕊柱头所制作的香料,大约要170,000朵番红花才能收集到一公斤的雌蕊柱头。因为其重量非常之轻,所以若用重量衡量,藏红花会是世界上最昂贵的香料。

这里有土耳其的真丝产品,从地毯、服饰、围巾和床上用品等等。看起来和摸起来都不错。这些东西看起跟中国新疆那边的风格很相似。

其实,伊斯坦布尔有两个很有名的巴扎:大巴扎和香料巴扎。我进去的是新清真寺旁边的香料巴扎。两个巴扎相距其实不远,走路都能走到,不过要认识路,否则七转八弯的小街小巷里几步路就要迷路。

因为从港口出来,走了一路,跨过大桥,又逛了半天香料巴扎,人累了;再者,眼耳鼻喉受到香料巴扎的强刺激,也麻木了。大巴扎,就留着下次有机会,有体力的时候再游览吧。于是便打道回府。

后来听人说,其实本地人都来香料巴扎,这里的商品相对便宜实惠。贵重的珠宝、地毯、服装、鞋帽之类比较少。相比之下,大扎巴的东西比较贵,只适合参观不适合购物,就像中国人说的:“骗老外的”。

想要在一天里征服伊斯坦布尔,是不可能的。好了,土耳其的巴扎我来过了。剩下的,就留给明天,或者下次吧。

09/26/2023 周二