早上舒适的天气在继续,还可以门口乘凉。不过,午后的气温就开始超过90多度,马上就要到六月,佛罗里达的雨季了,因此,格外珍惜这段日子。

看闲书和闲事前,照例看看世界大事、国内要事、地方小事。

近期的世界大事,哈马斯跟以色列的余波还在震荡。

哈马斯,伊斯兰抵抗运动,在其早期(1988年)“哈马斯章程”中宣布,目的是为了解放以色列占领下的巴勒斯坦,在包含今日以色列、约旦河西岸和加沙地带的这一地区建立一个伊斯兰国家。从名字和章程上看,哈马斯运动要比另外一个组织法塔赫(巴勒斯坦民族解放运动)更为彻底一些。实际上,也是这样。为此,哈马斯甚至不惜跟约旦河西岸的法塔赫巴勒斯坦政府撕破脸。

经过将近20年的流血牺牲后,终于认识到,要把以色列灭掉,至少目前是不可能的。于是,退了一步。2017年新的政治纲领明确表示,哈马斯接受“以1967年边界为基础建立独立的巴勒斯坦国”,并不再主张“消灭以色列”,主张其斗争目标是“犹太复国主义者”,而不是犹太人。但是,哈马斯如果不战斗,不把“犹太复国主义者”赶走,他们怎么恢复到以“1967年边界为基础建立的巴勒斯坦国”呢?

于是,战斗,战斗!此次以色列和哈马斯之间的武装冲突持续了11天,造成200多名巴勒斯坦人和10多名以色列人丧生。双方的伤亡,在自然界的危害前,比一场地震、飓风或者是海啸了要小得多了。但是,在世界上造成的影响却要大得多。

我不明白的是,一个区区3万人的武装,一块弹丸之地的加沙,加沙地带总共200万巴勒斯坦人,怎么能跟武装到“美帝国主义”牙齿的以色列人抗衡,怎么可以向以色列发射了近4000枚火箭弹?这一点,实在令我佩服。以色列一再用导弹袭击暗杀哈马斯的领导人,人杀了不少,但是,看来好像作用也不是太大。

那么,是谁在背后支持哈马斯?它的几千枚火箭炮来自哪里?

从地理位置上看,加沙地带一面靠海,陆地上三面被以色列包围。近邻中,北面的黎巴嫩、利比亚,东面的约旦,西南方面的埃及联系,似乎都被以色列人隔断,要想生存下来都极不容易,何谈跟以色列斗?

列入支持者的有卡塔尔(Qatar)。卡塔尔是阿拉伯湾西海岸的中部的一个半岛,从南到北全长160公里,自东向西宽80公里。也就是开车从南到北两个小时,从东到西一个小时的国家。人口跟加沙地带差不多。靠着石油自然资源,这个国家真的是富得流油。卡塔尔是哈马斯最重要的资金援助者和盟友,也是第一个访问哈马斯政府的国家元首。这个君主制酋长国已经向哈马斯提供了18亿美元援助。此外,哈马斯还得到了一系列非国家机构和基金会的支持,其中一些来自德国。据德国《明镜周刊》报道,来自德国的组织对哈马斯的捐款越来越多。这样,哈马斯的钱似乎有了。

道义上,哈马斯也得到了土耳其的支持。就在哈马斯向以色列发动火箭袭击前夕的会谈中,土耳其总统表示了对哈马斯领导人的支持。不管是谁“得道多助,失道寡助”,哈马斯在伊斯兰世界一定还有不少道义上的支持者。

但是,钱和道义都不能具体解决火箭炮从哪里来的问题。援引以色列情报部门的消息称,估计哈马斯拥有5000-6000枚火箭炮。据有关情报披露,多年来,哈马斯的火箭炮都来自伊朗。但是,伊朗跟加沙地带中间隔着好几个国家,怎么过去?据说,伊朗的火箭炮曾走海路到苏丹和埃及,然后走私到加沙。具体怎么走私,当然不便在此透露。不过,大规模的空运,如像美国提供武器装备给以色列那样,是不可能的。

只有两种可能:海上和陆地。海上走私似乎可能性比较小,因为外海应该被以色列人封锁,在现代科技卫星显微镜一样的镜头下,连潜水艇冒头都不可能不被发现。而陆地,就成了最后一个不可能的可能。中国有句老话:有钱能使鬼推磨。莫不是阴间也有鬼魂相助?有人分析,哈马斯利用秘密隧道运输武器以及向以色列发动袭击。

在此,不对哈马斯和以色列的战斗以正义与否进行评论,双方都是为生存而战,这个人类存在于地球之上的一个最基本方式;以及甚至涉及到伊斯兰世界跟西方世界的抗争。我仅对哈马斯以弱敌强感到钦佩。将继续留意这方面的消息。

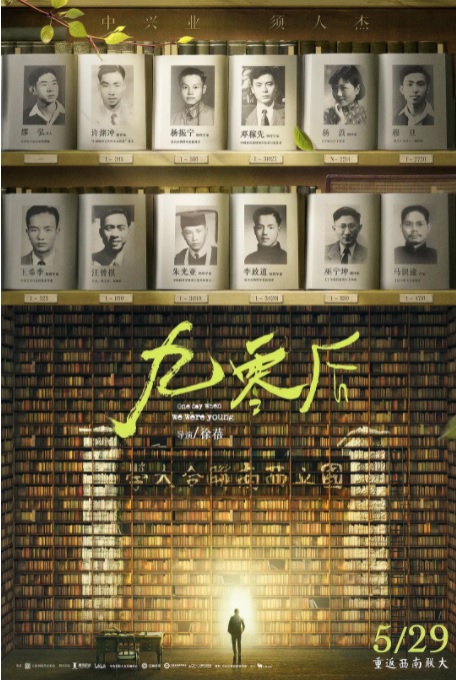

中国消息。表现西南联大精神与荣光的纪录片《九零后》,5月8日在云南昆明举行首映礼,将在本周末(05/29)上映。由杨振宁、许渊冲、王希季、马识途、杨苡等16位平均年龄超过96岁的“九零后”昔日联大学子联袂“出演”,向观众亲口讲述有关当年西南联大的故事,回首在母校难忘的求学时光。记得以前好像有一部讲《西南联大》的纪录片。这个大概可以算是另一个意义上的姊妹篇吧。从内容看,这部电影一定是很感人的,虽然还不知道导演们拍得怎么样。

西南联大是民族危亡时期,中国知识分子群星汇聚,璀璨中华的一刻。而今残花尚存,鲜花安在?

《九零后》的英文译名是《那时我们还年轻》(One Day When We Were Young)。这个翻译应该还算不错,从实质和内涵上表达了影片的意义。但是,失去了现代汉语在当代语境中“九零后”微妙的双重含义。

上个世纪产生八十年代,由于大陆开始执行计划生育政策,80后成为独生子女的代名词。同时,八零后也是中国改革开放后的第一代。最初,似乎这个词由一些作家、社会评论家提出,本来是文坛对1980~1989年出生的年轻作家的称呼,后被各个领域借用,泛指整个20世纪80年代出生的年轻人。反映八零后的文学作品也不少,其中最明显的就是《80后》和《八零后雏男之死》。

我的女儿就是标准的八零后,如今也进入不惑之年。

在八零后逐渐被人们接受后,其表达方式也就往后衍生到九零后,零零后等等。同时,似乎也可以回光返照到七零后、六零后,甚至我们五零后这几代人。电影名字巧妙的借用了九零后的原意,而实指90岁以后这一辈人,以此暗喻那时(西南联大)我们还年轻。

这个两个九零后叠在一起的意思,即使在海外的华文世界,对不熟悉大陆这一段历史的人,也未必看得明白。如果翻译成其它语言,无一例外,都会失去其中的一些原意。这种文化上的差异,除了用上述的一大堆注解以外,是很难有对等的翻译的。这就又回到我讲的文学作品不可译,尤其是诗歌不可译的观点上来。但是,我们还是得翻译,为了向国人介绍当今世界,至少让人家明白当下世界各国的一个大概意思。

另外,“八零后”还有一层隐秘的意思。在某些情况下,大陆人用此词特指朝鲜的那位金正恩(出生于1984年)。网民为了规避审查,在提及金正恩时,往往用本词替代。2018年3月金正恩访华期间,“八零后”一度成为敏感词。如果,有一部文学作品以此为题,去讲一个今天朝鲜的故事,翻译成朝鲜话或者韩语时,能体会到那些微妙的意思吗?

晚泳毕,残阳西垂,冰轮东涌。时辛丑四月十四,月已圆。得《七绝》一首。

《泳归》

澄澹轻烟晕素华

鸥飞草野入蒹葭

夕阳掉臂凌波去

皓月当空澈水涯