窃听过程读人性 别人命运悟人生

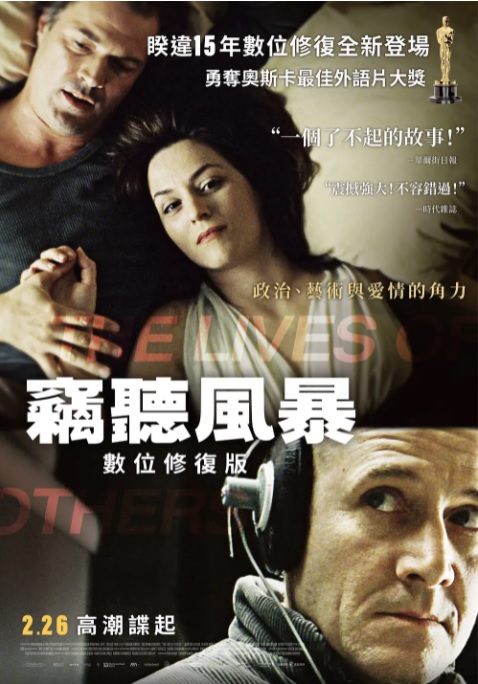

偶然看到一部老电影,德国的《窃听风暴》(Das Leben der Anderen),直译是“别人的生活”。讲上世纪80年代的东德的故事。当时的整个东德社会笼罩在国家安全局的高压统治之下,一位秘密警察奉命监听一位作家的生活。监听过程中,这位秘密警察内心的人性渐渐恢复,由忠于职守转而对自己的工作失去热情,继而改变立场,暗中帮助和保护上级要求他侦察的对象。

《窃听风暴》感人之处,是那位作家由开始时软弱,然后在反抗中找回了自己;窃听者在光荣背叛中获得了自我拯救。其中也描写了作家妻子被迫出卖作家后,不堪忍受内心的谴责而选择自杀的悲剧。她的死,其实更能震撼观众的心灵。

该电影上映后(2006年)获奖无数,其中包括奥斯卡最佳外语片奖。故事和表演都很好,我尤其喜欢影片的结尾。通常在看一篇小说、电影或者电视时,我会推测故事的结尾。如果跟我想象的差不多,我就会认为这是一个三流的作者或者导演,并戏称自己为“牛三导”。中国的电视剧很多都是这种“牛三导”导演出来的。

故事高潮过后,这位秘密警察为此事而葬送了自己的秘密警察生涯,他的余生将会以一个普通的邮递员身份度过。随后柏林墙被推倒,东西德国合并。作家重新恢复身份,了解到他家被监听的情况,并在国家档案室中找到了他被监听时的文件,发现了监听他的人——特工代号HGW XX/7,并且知道了是这位特工暗中帮助了他。

接着故事再怎么发展?我觉得后面这一段处理的比较好。作家找到了前秘密警察邮递员,但是,没有上前联系。为什么?一个小悬念。如果是我,大概会安排他们以某种形式相会,故事到此结束。又一个“牛三导”的作品!不过,当然不会这样了,要不怎么会拿奥斯卡奖呢?

两年后的一天,这位前秘密警察走过书店的橱窗,见到了推销作家新书《致好人的奏鸣曲》的广告。他打开了一本新书,发现在扉页上印有“致HGW XX/7, 真挚的感谢”的一行字。在感动中,他买下了这本书。当店员问他是否要将书包起作礼物时,他说:“不了,这是给我自己的”。

年轻的时候,我们对生活本身知之太少,并不太懂得人生的意义,或者说生命的意义究竟是什么,多半是别人告诉我们的。等到后来,我们经历了各种生活的体验,看过太多的“别人的生活”,才渐渐形成了我们自己对生命的理解。不管对与错,那是我们自己的。

生长在什么样的家庭和社会,由不得自己。至于怎么领悟人生,怎么做人,则是每个人的责任,或者叫做命运。幸运的人,是那些能按照自己的方式走完人生的人。

诗启蒙笠翁对韵 肉蒲团淫书窒欲

当代学习近体诗、词的人,应该都知道《笠翁对韵》,用来熟悉对仗、用韵、组织词语的启蒙读物。我学习诗词韵律的初始,就是从《笠翁对韵》和更早期的《声律启蒙》入门。从一个对韵律一窍不通的初学者,开始学习“天对地,雨对风。大陆对长空。”慢慢有点入门。因此,知道了作者李渔的大名。

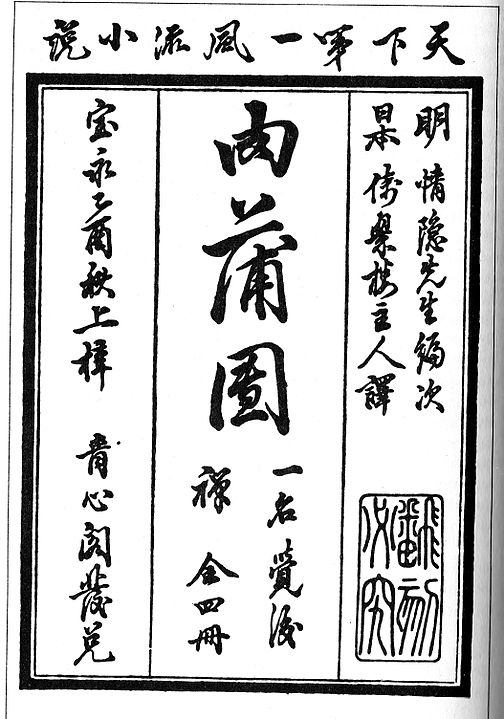

直到今天,我才发现,原来李渔不仅编辑《笠翁对韵》,还是明末清初文学家和戏曲家。尤其是他还是《肉蒲团》的作者。这倒有点出乎意料。因为《肉蒲团》是本禁书,据说是比《红楼梦》、《金瓶梅》更为淫秽,自清朝出书后屡遭禁毁,至今300年矣。当下在大陆,似乎此书仍属禁书之类。

李渔,写“黄色”小说,似乎与写《笠翁对韵》的那位文学家和戏曲家身份不符?因为以前谈到这本书的人不多,所以有关评论读得较少。似乎看中国文学史,也没有看到讲《肉蒲团》吧?不过,鲁迅在《中国小说史略》第十九篇《明人之小说》中写道:“惟《肉蒲团》意想颇似李渔,较为出类而已。”

在美国生活了几十年,对黄色甚至红灯区,早就脱敏,见怪不怪了。恐怕在西方的性开放和性自由面前,一本《肉蒲团》,不过是小巫见大巫了。不过,倒是有些好奇。如今《红楼梦》和《金瓶梅》都看过了,想看看300年前号称“天下第一号淫书”到底是如何?于是在亚马逊买了一本电子书,不想竟然便宜得不要钱似的,才99美分。

《肉蒲团》是章回小说形式,一共20回。今天看了头两集,好像只是开头的引子。作者在前面声明,“做这部小说的人原具一片婆心,要为世人说法,劝人窒欲不是劝人纵欲,为人秘淫不是为人宣淫。”既然如此,为何又被称为“淫书”呢?且待明天细细看来。