住在佛罗里达,仿佛夏季已经过了很久,其实今天刚刚入伏,真正的暑热刚刚开始。7月的中旬,正是故乡武汉进入夏季最热的时候。躲一处阴凉,寻一处清凉,是人们在三伏天里最好的期望和祝福。

在形容三伏天的一些文章中,看到“此时暑气潜伏于地,南风不竞,温风如汤”的表述。初读起来,似乎是夏季暑气在地面上,夏风(南风)吹起来没有力道(不竞),不仅不散热,还热气(温风)腾腾像蒸笼(如汤)一样。

这种理解对吗?上网一查,原来“南风不竞”是一个成语。根据字典上的词语解释,这句成语的出处来自《左传•襄公十八年》:晋人闻有楚师,师旷曰:“不害,吾骤歌北风,又歌南风,南风不竞,多死声,楚必无功。”

古人注解为:“北风、南风犹今云北曲、南曲也。”其中的北风和南风,并不是今人字面上理解的来自北方或者南方的“风”,而是南、北方的音乐(曲)。这里的动词是歌唱,“歌”北曲(北风)和“歌”南曲(南风)。

“不竞”这里指的是音乐的乐音微弱。古人的注解为:“歌者吹律以咏八风,南风音微,故曰不竞也。”《左传》中的这个典故原来指楚国军队(楚师)战不能胜(楚必无功),后来引申为竞赛的对手力量不强,在竞赛中一方失利。

古代的诗词就是这样引用的。唐朝诗人李白因永王李璘兵败受累,避居于佛教名山司空山。作《避地司空原言怀》诗。首句就有“南风昔不竞,豪圣思经伦。”借用晋朝南渡兵力不竞来隐射永王兵败。明朝周咏《秋怀》诗有:“万里归家又别家,南风不竞哭中华。”清人李渔所作《奈何天·筹饷》中有:“南风不竞,北势偏雄,俺这里折尽兵和将。”清人吴乔《雪夜感怀》诗:“驰来北马多骄气,歌到南风尽死声。”

现代人也有懂得用这个成语的。以前曾经读过汪兆铭的《双照楼诗词稿》。读汪诗时,涉及到钱钟书的一首七言律诗《题某氏集》,其中也用到这个“南风不竞,多死声”的典故。

扫叶吞花足胜情,钜公难得此才清。

微嫌东野殊寒相,似觉南风有死声。

孟德月明忧有绝,元衡日出事还生。

莫将愁苦求诗好,高位从来谶易成。

由此可见,以为“南风不竞”是南风吹起来没有力,恐有今人不求甚解而望文生义之嫌。正如说到“七月流火”,今人误以为是形容七月份的天气炎热如“火”。其实,古人的意思是农历七月天气转凉了,天黑可以看见“火星”从西方落下去。

至于“温风如汤”,倒没有发现是个成语。“温风”可以指和暖的风,也可以是热风,这里当指“炎热”的夏风。人们知道,古代将小暑分为三候:一候温风至;二候蟋蟀居宇;三候鹰始鸷。其中“一候温风至”指的是小暑后,大地上便不再有一丝凉风,而是所有的风中都带着热浪。

一首有关小暑温风的诗写道:

倏忽温风至,因循小暑来。

竹喧先觉雨,山暗已闻雷。

户牖深青霭,阶庭长绿苔。

鹰鹯新习学,蟋蟀莫相催。

当然,这个“温风如汤”的风,跟前面“南风不竞”显然不是同一个“风”。看到这里,再回头看看:“今天正式进入三伏天,南风不竞,温风如汤,热在三伏,乐在今朝。”这两个“风”用在一起,是不是有点“风马牛不相及”呢?

我们武汉人的三伏天,不是冬日里饭桌上一碗温暖可口的藕煨排骨汤,而是一锅兰陵路小桃园(筱陶袁)火炉上沸鼎的瓦罐鸡汤。这才是武汉人“温风如汤”的正解。

还记得上小学时,课本有水浒“智取生辰纲”中一段诗歌,由梁山好汉白日鼠白胜扮作挑酒桶的汉子所吟唱:

赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦。

农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇。

试着改写成打油诗:

赤日炎炎似火烧,三伏武汉热难消。

众人身上如汤煮,躲进空调电扇摇。

往时今日

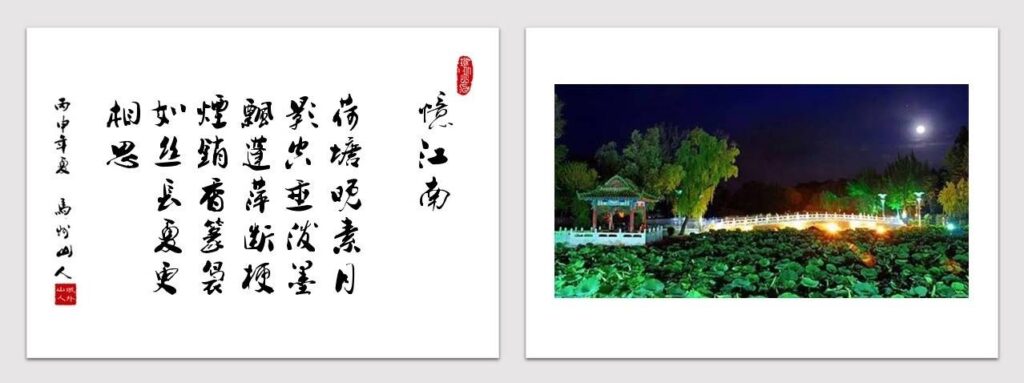

八年前今日,曾经习作【忆江南】一首,描述马里兰饿半拉(Urbana)山庄的夏季。

荷塘晚,素月影空垂。泼墨飘蓬萍断梗,烟销香篆袅如丝。长夏更相思。

07/15/2024 周一