12月6日,周五,农历大雪节气,味着仲冬的来临。

此大雪并非是人们习惯的彼大雪,是从太阳和地球的距离和时间上产生气候变迁,有着明显特征的一个日常现象。而“降水”是大雪节气一个重要要素。气象学上将雨、雪、雹等从天空下降到地面的水汽凝结物,都称为“降水”。我们这里没有降水的现象发生,只是天空多了些云。

不过,这是对北半球而言,尤其是出现在北回归线以北的大部分地区。在过去的中国,是黄河以北的区域,现在的中国则是长江以北的地区。在中国南部和沿海地区这种现象不太明显,但是出于一个大中国的概念,南方人不得不接受这种名不副实的概念。

在地球的这边,北美洲大部分地区都会适合这种节气的变化的特征,除了我们佛罗里达,典型的南方地区,几乎从来没有降雪的发生。再往南进入加勒比海地区就是南北两个半球的交界了。再往南,北方人习惯的观念,就要完全被颠倒过来。当北方人在隆冬中搓着手过圣诞节和春节的时候,夏威夷和澳大利亚新西兰正是“赤日炎炎似火烧”的夏季。

时节入大雪,如人之将老,是一种每日每时的细微变化,是徐缓渐进,日积月累,平日里不易觉察。尽管,作为一个时间阶段的标记,人们提醒自己,今日大雪了。早上我出门,气温较前两日和缓温柔得多,不再是蓝天里清冷无云,寒风拂面,手冷得只想往衣服口袋里钻。

天空里多了好些前几日没有的云彩,在初生的日光中渲染得红彤彤的,像晚霞般的火烧云。云彩大块大块的连在一起。它们应该是从南方匆匆赶来的,走得着急,还在各自为战,正在聚拢靠齐。

大雪时节,人们多半不出门,呆在家里。有人把酒言欢,有人烹雪煮茶,有人凝目思乡,有人踏雪寻梅,有的人还在旅行的路上,不论做什么,它们都是大雪时节可以做的最惬意的事。

突然间,我似乎明白,为什么大都数人讲故事都遵循有头有尾,一个完整的封闭式结尾,大概听故事的人都喜欢这样的故事。至于为什么会这样,我目前还没有来得及去想。但是,我觉得我开始明白意识流叙述的意义。其实很多时候,意识的本质就是流动的,是我们为了讲好一个故事,在故意去梳理这些原始的流动,将它们安置在一个世人习惯接受的框套里。而这种流动性不完全依赖人类惯性的逻辑思维,所以,这种意识显得是跳跃的,不连贯的。除了意识流的主人,意识流的始作俑者能够对它们的来历知根知底,别人恐怕不容易明白,

正如我在记录这段突然跳出来的意识流,她和大雪没有直接的关联,是从昨日《旅行的艺术》的读后感中,以一股惯性作用跳跃到这个层面上了。如果AI对人脑活动的观察再仔细更深入一些的话,可能就会描绘出脑神经是如何受到刺激,然后又是如何将记忆激发,再传输的大脑清晰的前沿,并发出指令,指挥身体其它部分给予配合,将其变成一段文字,呈现在世人面前。

这时候,一个电话打进来。接电话,说的完全是与意识流风马牛不相及的事情,中断了这段意识的延续。于是,打完电话后,大脑游开始从新在记忆脑垂体的某个部位,重新发掘和搜寻那段暂时中断的记忆。有时候,很幸运接上线。但是大多数时候,处理完其它的事情后,那段意识流就消失了,或者说是联系不上了。

从这段意识流我得到一个启示,可不可以试着用意识流的方式去叙述一个经历的旅程?

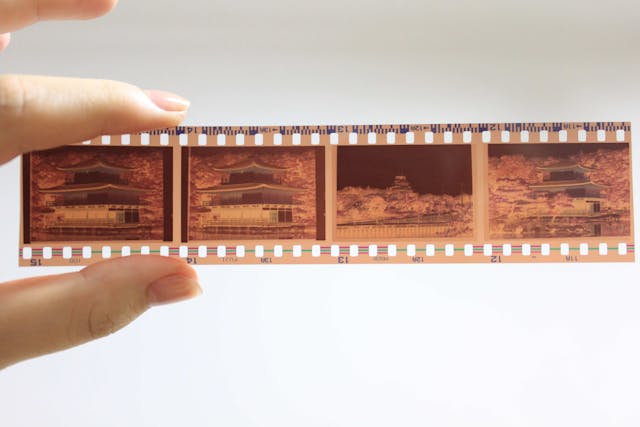

旅行的过程,就像一个长长的胶卷,平凡的精彩的都有。非常有意思的一点是,旅行后的回归,回到自己的书房,旅行却没有完结。我们的回忆和叙述,只不过是从中选择我们认为精彩的图片,将其展现在读者面前。至于读者如何欣赏,那就不是我的事儿了。

12/06/2024 周五