游记不仅仅是记叙旅行途中的猎奇,也不全然是用笔画出的风景片,更是对旅行过程中关于文化,历史和艺术,乃至生命本身意义的一种思考。

巴黎布拉格内河游

离开巴黎梯也尔 途径玉米香槟区

巴黎的早晨,是匆匆忙忙的,睡意朦胧的。行李在昨晚已经装好,在门口等待酒店的服务生将它们取走。带着睡意的人们一大早就到酒店的大厅等待,确保自己的行李被集中在楼下大厅。早餐时间(6:30)还没有到,早到的人们在大厅的沙发上等待,有些不耐烦。看到有个空位置,前去坐下,却被告知,这里是有人的。谁?四下看去,没有人呐。原来是给没有来的人预先占领了。

晚到的人,还在从电梯里三三两两的涌出。餐厅的咖啡机旁,有人在倒着咖啡,赶紧走过去,倒上两杯,旁边的牛奶伴乳已经被拿光了。那就来一个“美式咖啡”吧,更容易让人清醒。

早餐的服务人员准时到了,等待人们一拥而上,很快就形成了一条队伍。一般来说,欧美的游客,相对于大名鼎鼎的“中国大妈”来说,还是很讲文明和礼貌的。我觉得那是在物质充分涌流的情况下,长期的“教养”而形成的,并非是人的本性,而是一种人性的社会化。这个看法,在今天早餐的拥挤中和后来船上的进餐中,充分得到证实。

就说今天的早餐吧。几个刚从电梯口走出的游客,跟排队站在我们前面的“熟人”一边道着“古德毛宁”,一边就在自然地站在我们的前面了。好在早餐的服务人员非常灵活,平常都是让旅客一个个自报房号,他们登记在案后,才放旅客进入餐厅。今天早上要走的人太多,排着长长的大队,一个个的登记太费时间,干脆就不登记了,其实,谁会一大早(6:30)就到旅店来混吃一份免费的早餐呢?

于是,大家一窝蜂地涌进餐厅。我们在后面看着,这不是颇有些“中国大妈”的气势吗。其实,在这种情况下,没有纪律和外界的约束,很容易看到人们心底那些人性的流动,如同海浪和激流,是如何冲破平日里社会化所堆积的文明沙堡。当然,大多数人还是保守着起码的底线。

深秋的早上,清冷肃杀,巴黎正在从睡梦中醒来。我们一行人已经坐在旅游大巴士出城了。就像刚到巴黎的那个清晨,在机场到旅馆的路上,开始路上车并不多,一进入巴黎的市区界限,好像突然就陷入车流的沼泽地,不能自拔。前面是一片红色的暖流,让你深陷其中,也不感到恐慌。我们是出城。

“我们正沿着巴黎的边界在走”,导游开始介绍起来。“我们的左边就是巴黎市区的边界线。请看那片早期的城墙。”我从车窗往外看去,只看到一面高墙似的阶地,并没有我想象中的“城墙”,这就是巴黎的界墙,也称梯也尔城墙(Thiers wall),是巴黎最后一道城墙。

1830年,当时的法国国王路易-菲利普一世,认为保卫法国的关键,是不让巴黎像1814年那样轻易落入外国军队之手,因此,他想兴建外围的城墙,使城市坚不可摧。这座城墙,就在一个人的脑海里场产生,并由时任首相阿道夫·梯也尔修筑。该城墙周长33公里,面积78平方公里。

这个梯也尔小有名气,在法兰在第二帝国灭亡和第三共和成立的19世纪末期,担任过法国总统。在上大学时,我们学过国际共运史,其中讲到巴黎公社,而梯也尔就是当时镇压巴黎公社的侩子手。看样子,一个人如果想让后人记住他,须得做几件大事,好事或者坏事,譬如修建一个城墙或者杀许多人,像中国的秦始皇和这个法国的梯也尔。

早餐后,人们坐在大巴士舒适的空调中,头脑开始有点昏昏欲睡的感觉。

“后来,在20世纪初叶,梯也尔城墙大部分被拆除,沿线修筑了环城大道,仍为巴黎市和郊区的分界线。”导游的话语,仍在耳边温柔地催眠。我看到的是现代化的环城大道,曾经的梯也尔城墙,还有对面驶来的乌泱泱的车辆。这是一个周五的早上,刚过8点钟,应该是上班的车流吧。

一大片玉米地豁然出现在眼前。迷迷糊糊之中我们离开了巴黎城区,迎着太阳,往东北方向驶去。导游的声音又响起来。“前面的玉米地,地里的玉米不是用来食用,专门留在地里不收割,任其风干。”哦,那是干什么用的呢?导游似乎没有下文了。似乎在等待车上似睡废非睡人们的提问。车上很安静,人们似乎对此不感兴趣,或者是根本就没有听到导游的介绍。

玉米地,在我居住过的马里兰,周围全是,司空见惯的现象。马州的玉米基本上做为食用,新鲜的人吃。晒干了的可以作为饲料喂牲口,还可以提炼成玉米油,更多的是加工成淀粉用于其它的工业用途。听说玉米原产于中美洲,那么是谁把第一颗玉米种子种在美洲大地上的呢,上帝吗?

9点多,在路边的一个休息站停下。大家方便了以后,仿佛又清醒过来。窗外风景变了,玉米地变成了一眼看不到边的葡萄园。“这里是香槟酒的产地(Champagne wine region),真正的香槟区。”导游的声音又响了起来。这个地区最早属于香槟伯爵领地,“香槟酒”就是来自法国的香槟地区。

电影和电视中,常常出现这样的镜头。在跑车大赛、轮船的命名仪式、和人们庆祝胜利的时刻,一瓶巨大的香槟酒被打开,随着砰的一声响,香槟瓶塞以每小时25英里的速度飞出,香槟酒的泡沫像喷泉一样夺瓶而出,将胜利的喜悦洒满欢庆的场面。每逢圣诞节,我们都会在好市多购买半打香槟酒,在节日的晚宴上,砰的打开,瓶塞飞冲到屋顶,整个屋子里便流淌出节日的气氛。

不过,那个时候,我不知道香槟酒的产地是法国,就是面前这块略有起伏的香槟区。我以为香槟酒只不过是一种可以冒气泡的葡萄酒。因为其他国家,甚至美国,有一些葡萄酒的气泡酒仍会在酒标上标准“香槟”(Champagne)一词,并非严格意义上的“香槟”。

根据当下欧盟的法律,要成为香槟酒需要三个条件,一是必须原产自法国的那一小块香槟产区,二是必须用指定的葡萄品种,三是必须按照传统方法酿造。另外,香槟酒必须同时是葡萄酒和气泡酒,要达到这些标准才能算是真正的香槟。也就是说,只有法国香槟地区出产的气泡酒才能称为香槟酒,而其他地区出产的同类型酒只能称为葡萄酒中的气泡酒。

有个香槟酒的传说。香槟地区的修道院有一位担任管家的修道士,名叫佩里农,不仅是个具有丰富的化学、物理知识,而且还是个天才的品酒师。佩里农把配好的酒装瓶,塞上软木塞密封,然后放入酒窑。经过一冬的发酵,到第二年春天,酒液内产生和积蓄了大量的二氧化碳,当佩里农拿起酒瓶摇动时,二氧化碳从酒液中迅速释放,巨大的压力将瓶塞砰然冲开,乳白色的泡沫汹涌而出,酒香四溢,后来这种新型的发泡葡萄酒便以产地香槟命名了。

有人说,所有酒类中最好的酒是葡萄酒,葡萄酒中最高档的是干白葡萄酒。而对干白葡萄酒进一步优化,才产生香槟酒。所以,香槟酒在葡萄酒中又是最好的,这话很有道理。

此刻,窗外的葡萄园,仿佛摇晃着舞动的气泡,我轻轻的闻一闻香槟那美好绮丽的香气。那些感受活力跃动的气泡,正温柔的抚触,婆娑按摩我的舌头。在我舌头的热度下,激荡出更多的气泡,香槟特有的浓郁而多层次的口感,也会在明亮的玻璃杯中,产生一种明亮愉快的酸度。旅途中的气氛也随着香槟的味道而轻飘飘了起来。

拜謁兰斯圣母堂 圣徒教士流浪人

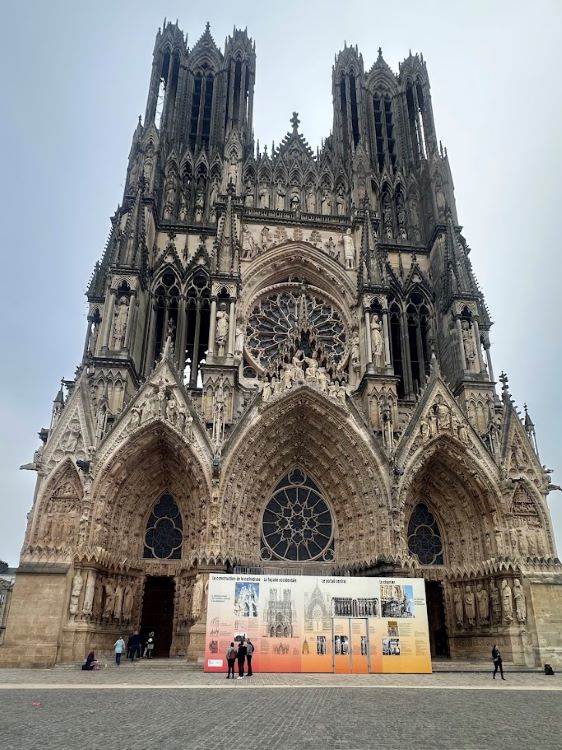

一百多公里的路程,两个小时就跑到了。大巴士在一座巨大的教堂前,停了下来。这就是兰斯有名的兰斯圣母主教座堂(法語:Cathédrale Notre-Dame de Reims)。

虽然看过了数不清的大教堂,兰斯主教座堂依然给我一个深刻的印象,辉煌过后的沧桑感。我们的车子停在大教堂后面,赭黄色的基底上被岁月侵蚀成斑驳的灰黑色,哥特式的尖顶高高插入空中,显示着当年的气势,巨大的玻璃窗呈尖顶,包有一个内含一个小圆和六角圆边的大圆装饰玻璃窗。

从大教堂的边上沿路向前行,看到许多滴水嘴石兽,它们在建筑上的目的,是让雨水或雪水从高处顺着导管从它们的口中流出。这些石兽样子千奇百怪,大概是希腊和罗马神话中的怪兽,每一个都有着自身英勇的故事。此刻的它们,早已被是时光磨掉了当初的锐利和灵气,黑乎乎地垂头丧气,默默看着底下走过的人们,感叹荣光不再。

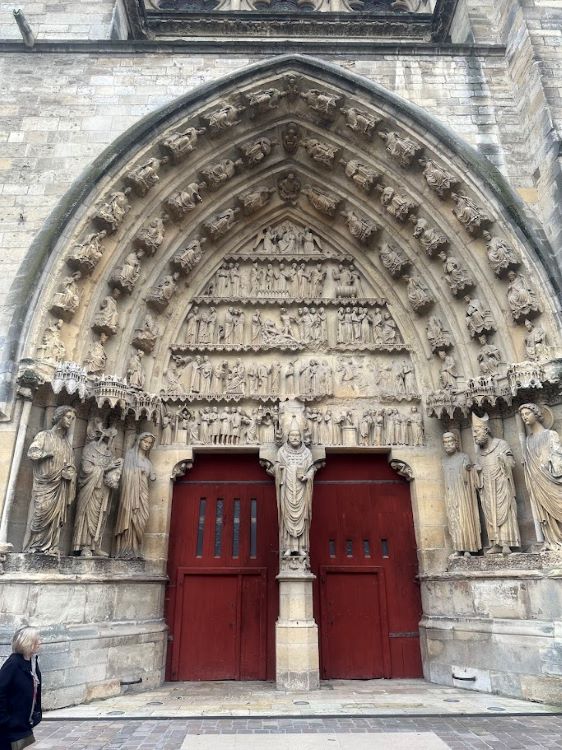

教堂的正面,依然宏伟,虽然已经不再辉煌。三扇大门深深地凹进,门壁上上雕刻着圣经中的各路大仙,虽然磨蚀的厉害,仍然看见当时的精工细作。面对这些圣人圣徒,我想到历史更久远中国唐代敦煌的千佛洞和魏晋时期的云岗大石佛。

全陪的导游换成地陪导游,她在冷风中站在大教堂前,起劲地给我们介绍大教堂的历史。兰斯主教座堂被认为在5世纪初建立的。法兰克国王在这里接受了兰斯主教圣的施洗,成为第一位接受此圣礼的法兰克国王,从而使整个法兰克民族皈依了天主教。如此说来,这座教堂对法国具有重要的宗教意义。

第一次世界大战期间,作为军事重地的兰斯受到了大规模的轰炸,包括兰斯主教座堂在内的超过85%的建筑物被摧毁。此后,教堂的修复工作一直在进行着。今天所见教堂前竖起一大块横幅,标志着大教堂仍在修复的过程之中。据我观察,仅就门前的那些毁坏雕像的修复,以及周围滴水嘴石兽和上面的雕塑,就是一个不小的工程。还不用说整个大教堂灰蒙蒙的上半部分。

一阵愉快的手风琴声音从背后传来,打断了导游的介绍。大家回头看去,一个流浪汉模样的汉子,坐在一把椅子上,在寒风中拉响了手风琴。身旁是他过夜的毛毯装备,堆放在一个童车里。一只小狗趴在身前,地上有盛狗食的盒子,还专门为小狗温馨地铺着地毯和毛毡。看来,这是一个很讲究的流浪汉。从他的眼光中,流露出严肃和尊严。不是我们常常看到的那种乞讨眼光。

我不禁感到好奇,兰斯,是法国的北方重镇,是一个经济相当发达的城市,也会有流浪汉吗?看他的肤色,似乎不是纯种高卢人的后裔,难道是中东来的难民?

导游皱了皱眉,停止了介绍。抬头向手风琴演奏者望去,希望手风琴演奏能够停下来。琴声仿佛更响亮了。

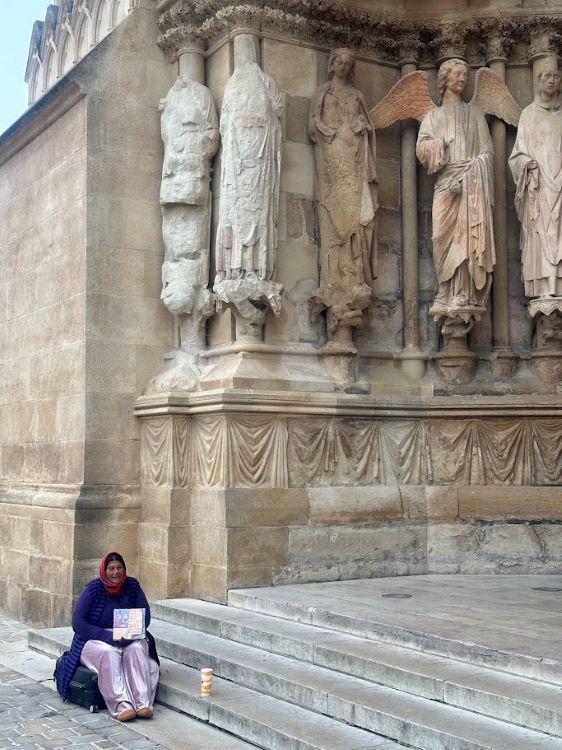

走过侧门时,看见一位妇人坐在地上,全身紧裹在头巾和毛巾被里,身下垫着厚纸板和棉被。看见有游客从门里出来,便伸手乞讨。从教堂出来的人,大多都受过主的洗礼,被灌输了“施”比“受”的高尚信念。果然,其中有一位白发苍苍的老妇人,低下身子,伸出了慈善的手。哦,仁慈的圣母啊!

当我们走进大门时,门口的一个绿色旅行箱上,坐着一位中东地区打扮的妇女,头上裹着红围巾,身着蓝色的大衣,腿上是一条丝绢质地的藕荷色长裤,手上捧着一幅她抱着怀中孩子的照片,另一半写着字,没有看清,大概是法文。蜷缩在冷风中,神情有些茫然。脚前面一个饮料杯子。她的身后,是被战火或者人为破坏的两尊石像,他们连自己在尘世的法身都不能保护,还能庇护世人吗?

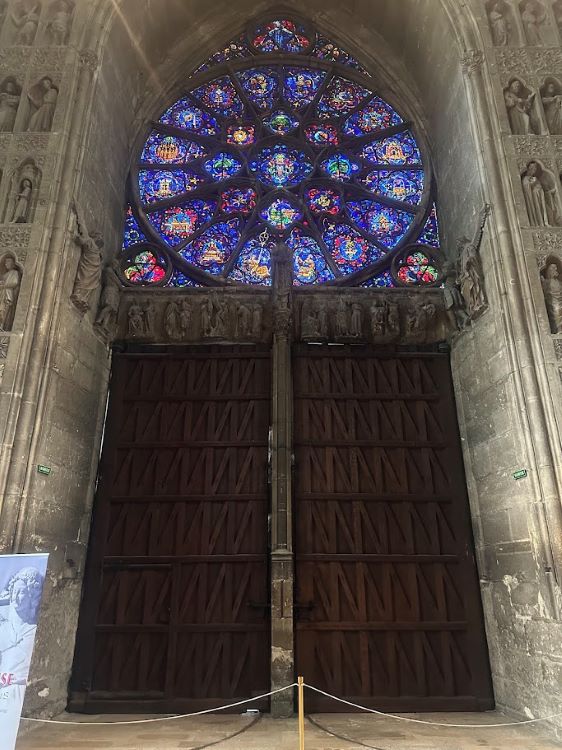

大殿的气氛是庄严的。背后巨大的彩色玫瑰玻璃窗透过天空阴冷的光,吸引了我的目光。宗教不全是严肃的,也有世俗的光彩。

从教堂出来,看见一群身着褐色衣衫的教士们,头戴黑的宽檐帽,手持神职人员的权杖,站在一面画着十字架的旗帜前,正在讨论什么。褐色衣衫下露出他们的日常穿着,牛仔裤和运动鞋,在我的眼中,神圣和世俗,显得有些不协调。不知道他们在教会中,是个什么等级?

回头再看一眼,上帝,圣母以及教堂中56个圣徒的雕像,还有风中的乞讨者流浪汉,你们的故事到此为止。我再也看不见也听不到了,你们好自为之。

浅游兰斯有惊喜 正宗香槟高卢人

离开历史厚重的圣母主教座堂,几条街就把我们带到一个清净美丽的城市。

此刻,法国北部的天空是阴沉的。有人说,人的心情是会随着环境而变化的。我承认,佛罗里达的蓝天丽日总是给我带来好心情,当然还有晚霞中的落日和平心气和的湖面。不过,也有人说,当人们心情沮丧的时候,任何美丽的环境都不会使他们感到美的存在。这个,我也相信。要不说,哲学上有个辩证法呢。环境影响人,人也可以无视环境的影响,都对。参观完大教堂,心情谈不上是好是坏,圣母的光环似乎被乞讨的妇人们抵消了。

途中经过一个大院子,中间有棵树。不知道为什么树根处被红色的塑料管围起来,是一种艺术行为还是一种对树的特殊保护?旁边的一个路灯座下,锁着一辆破旧的自行车,周围的落叶掩盖了部分的车轮。这两样东西应该在这里呆的时间比较长了,自行车上满是大树上落下的鸟屎,白色的斑点像涂油漆时,零星地洒落在周围的路灯、大树上缠绕的红色塑料管上,还有满地的落叶,看起来像个没有人管理的大院。但是大院里面周围的门前停有几辆汽车,是有人在此居住的迹象。一个跟城市其它风貌很不协调的地方。有时候,看不懂想不明白,也是引诱人的秘方。

穿过这个费思索的院子,我们来到大街上。立马换了一副心情,开朗起来。不远就是皇家广场,宽阔的石砖地,广场中央矗立着国王路易十五的青铜雕像,关键是空无一人,使得我们可以近前仔细观看。

在雕像的下部,有着制作精美的皇冠和铠甲盾牌,描绘的是“君主身着罗马服饰,头戴桂冠,一只手伸出保护人民”。铠甲盾牌旁立着一杯插着吸管的可乐。国王站立久了,难道不会口渴吗?多么细心体贴的市民或游客啊?真是两百年前(1765)王室的高贵与现代平民口味的随意完美结合。现代艺术,有时就是这种不经意的随手“创作”。

一行人不紧不慢地跟在导游后面,走过几条安静的街道,看见一个中心花园,是早期兰斯城市的中心,论坛广场(Place du Forum)。导游停下来在这里为我们讲解了这个市中心小广场的历史由来。可是,我怎么也没有办法将这个小花园似的空旷地,以及周围的住家商店,联系到几百上千年前的历史烟云中去。尤其是街对面的一家商店,布置着万圣节(Halloween)的南瓜装饰。要知道,法国人是不怎么过万圣节的,这是英语世界人们的节日。让我这个在法国的美国人感到一种异地乡情。

往前走,还有意想不到的惊喜,这里还有中国餐馆,而且是以“麻辣”为特色的川菜。完全压倒了我刚才看到万圣节的惊喜。不过,在兰斯这样的城市里,如果没有中餐馆那才怪呢?

尽管是个阴天,人行道上落满了黄叶,我的心情开始愉悦起来,因为万圣节的气氛,更因为川菜在异国他乡的麻辣。前行中,让心情愉悦的刺激越来越多。

比如街道上有一座旋转木木马在转动,发出叮叮咚咚的音乐声。继续前行,到一个较大的路口,一个圆球状的喷泉吸人眼球。导游说,今天的兰斯行,将在这里结束。时间是11:45,快到午餐时间了。

她指着右手边一件红色大棚子下的餐馆,这里可以用午餐。餐馆用法文写着“高卢人”(Le Gaulois)。这是一家啤酒店(Brasserie),在法语中是一种非正式的餐厅,尤其是法国餐厅或仿照法国餐厅而建,提供多种饮品选择。

“高卢人”,在考古学上属于凯尔特人的一支。高卢地区,指的是位于西欧的一个古代地区。高卢地区以今日的法国为中心,版图最大时还包括比利时、荷兰南部、卢森堡以及瑞士东部、德国的莱茵兰地区和意大利北部。在罗马人成为高卢地区的统治阶层后,高卢人接受了罗马文化,尤其是语言,法语在此时逐渐成型,和其它习惯一起,形成了新的“高卢罗马文化”,然后演变成现代法国地区的名称。就像一般人说德国人是日耳曼人后裔,人们认为法国人是高卢人的后裔,尽管不那么科学。

早餐吃的早,在兰斯这么一阵折腾,必须要补充一下能量了。进入法国啤酒店坐下,还没有上菜,服务生就先给我们上来一杯地道的法国兰斯香槟酒。看着那晶莹剔透的香槟在酒杯中冒泡,就像德国和比利时上好的啤酒花一样,足足有半杯的香槟气泡。香槟产地的香槟,正宗得无可置疑。

一盘法国牛肉面的面条特别筋道,是我喜欢的味道。新出炉的法式烤小面包,外酥内软,摆上来随便吃。

一盅法国奶酪洋葱浓汤,奶酪竟然浓厚的像面条。

饭后,离出发时间下午一点还有近一个小时的时间,就近在大街上看看市容。没有想到,还看到了一些新奇的东西。从那个圆形的小喷泉开始右行,走上一条宽阔的步行街。

标准的法国街道。为什么这样说?因为我小时侯住在汉口曾经的法租界上,对面就是原法国领事馆。街道两旁是法国梧桐树,走在路上有一种说不出来的熟悉感。

不过,路旁的公厕却是现代化的造型,不仔细看,还以为是个路边的商亭,或者是作为游客指南的信息亭。不过上面的法文“Toilettes”看着眼熟,与英文的“Toilet”十分相似,也许英文的这个词,就是来自法语。本意为浴室和盥洗室,后来引申出来为“厕所”。转到侧面一看,上面有男、女、残疾人均可使用的厕所标记。还有法文和英文两种语言的使用指南,好像是免费使用。一个城市,大马路上设有这种免费的公共厕所,是文明和现代化的标志。兰斯,这一点了不得!

另外,在步行街口处,我注意到来往的车辆在拐上大街后,顺着路边的一个地下入口进入了地下通道。上面是步行街,下面是机动车通道,这种设计,我还是第一次看到。武汉是我的老家,有一条江汉路步行街,只能路上走人,没有地下通车。北京的王府井大街,上海的南京路都是如此。兰斯,地上是步行街,地下是车行道,城市的设计了不得!

大路的尽头,是一个纪念喷泉。底座有四座雕像,分别代表该地区的河流:马恩河、韦勒河、叙伊普河和埃纳河,泉水从四面流出。最高顶部是一个金色的胜利女神像,原来是一座青铜翅膀的胜利女神像,在二次大战期间被德国人掳走,现在是取而代之的是1989年的复制品。

纪念喷泉之后,走出了市区的繁华街道,是一大片绿地。看看时间还充裕,边跨过街道继续前行。眼前出现一个黄色的大鸟,走到正面一看,原来鸟又变成绿色。

近处一看,这个鸟是用回收的胶合板装订而成,一面是木头的原色,木板的周边涂成绿色。看了手机翻译的法文后知道,这是一只麻雀。从麻雀的正面看,还画有两只白色的手,表示兰斯人欢迎麻雀的到来,和人类保护动物的爱心。兰斯人,我爱你们!

再往前,就是兰斯的火车站。据说,自打法国高速铁路东线建成后,从兰斯高铁站前往巴黎市区的最佳旅行时间仅需38分钟,就跟北京到天津那样。

兰斯,以前从来没有听过你,维京旅游介绍几乎有没有提及,原来你是既古老厚重,又现代轻盈的一个冒着香槟泡的城市。我记住你了。

11/01/2024 草记于旅途之中

12/09/2029 修改于瓦蓝湖山宅