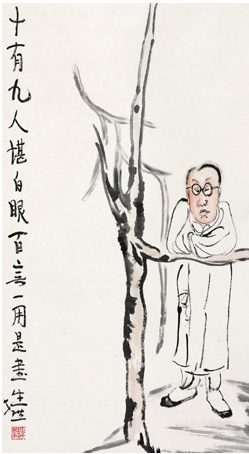

十有九人行五不 百无一用是书生

读张冠生所著《纸年轮》,还在民国早期徘徊。读到其中一句“百无一用是书生”。忽有所动,联想前人所说的五不——“慈不带兵,义不养财,善不为官,情不立事,仁不从政。”看来这个世界的舞台不属于那些具有“慈、义、善、情、仁”品质的书生们。不过,“五不”似可为瓦蓝湖山人的蜗居披上一层体面的籍口。进而,从“一生多舛看风云,长使书生泪满襟”的多情无为中,悟到古人早有的处世“智慧”。

“百无一用是书生”一句,来自清人黄景仁的《杂感》。

仙佛茫茫两未成,只知独夜不平鸣。

风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名。

十有九人堪白眼,百无一用是书生。

莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。

诗人的“不平鸣”和“春鸟秋虫”的典故,来自唐人韩愈的《送孟东野序》。读了韩愈的文章,就比较容易理解诗人的“杂感”。

韩愈的文章起首不凡,开始便是那句有名的“大凡物不得其平则鸣。”继而用了许多自然界的例子来说明不平则鸣。比如这段“以鸟鸣春,以雷鸣夏,以虫鸣秋,以风鸣冬。四时之相推夺,其必有不得其平者乎!”用鸟声表示春天,雷声表示夏天,虫声表示秋天,风声表示冬天,来表明四季的推移变化,必定是有不得平静的原因吧!由此引申到对于人类来说也是这样,“人不平则鸣”。

据说黄景仁一生怀才不遇,穷困潦倒。所以才有那句“百无一用是书生”之感。诗到最后,诗人从感叹中出来,不再担心自己写的愁苦之诗会成为吉凶的预言,那不过是春鸟和秋虫发出自己的声音,既是“ 物不得其平则鸣 ”的感叹也是命运的使然。

“东野之役于江南也,有若不释然者,故吾道其命于天者以解之。”韩愈在文章结尾说,孟郊这次到江南去任职,好像心里放不开似的,所以我讲了命运由上天决定的道理来安慰他。其实,整篇文章是为孟郊的不得志而鸣不平。只是不知道孟郊是否了解了韩愈的意思,把自己的一切交付于天命,还是继续人不平则鸣?也不知黄景仁是否悟到“ 其命于天者 ”其中的哲理和奥秘?

曾经在《古文观止》中读到韩愈的文章,当时,只对“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的孟郊和他被发放的命运感到惋惜,对其中的重要表述“不平则鸣”反倒忽略了。真是读书不求甚解的例子。

历史迷雾曾经渐渐清晰,事件始末又将隐入烟尘。半个世纪前的武汉“七·二〇”事件,如今还有几人记得抑或愿意提及。作为事件的亲历者和那个时代的幸存者,随着越来越多史料和当事人的回忆,对事件的原委了解得越来越清晰,也对那个时代的理解越来越坚定。同时,对于那个年代自身经历的看法也从幼稚走向成熟,由感性趋于理性。

每当这个时日来临,如果有可能,都会梳理一下往事,回顾当年经历者的回忆或是感想。或许路不同,皆是同辈人。看看当今社会众生如何演绎过往的旧事,正如;“旧事怕闻遗老说,新篇半为国殇哦。”

郑州欧洲遭暴雨 水火无情人有情

河南郑州在暴雨下水灾严重。据预报,暴雨还将持续两天。

从油管(YOUTUBE)视频看到,郑州全城已被暴雨洪水淹没。地铁被淹,街道变河,居民被洪水冲走,汽车漂浮,地下商城被淹。场面惊人。即使这个场面发生在武汉,也是不得了!前年在郑州住过两天,那些熟悉的街道竟然是齐腰深的水流,曾经走过的地下通道恐怕已经淹没。大有“一片汪洋都不见”的感觉。

前段时间,欧洲德国、奥地利、比利时等国家暴雨洪水成灾,现在暴雨洪灾又来到郑州,这个地球到底怎么了?

郑州属于旱多于涝的内陆城市,是否能应对建国以来从未有过的暴雨灾情?

郑州市政府宣布即刻进入特大自然灾难一级战备!!!驻郑中国人民解放军、武警消防部队共计约2万余人已全员出动,分布在黄河大堤和水库等重要区域,许昌,驻马店等地驻军与武警部队的援军已在路上。

水火无情人有情!解放军来了!在大灾大难的时候,这句话就是生机就是希望。