看到一个很有意思的话题,有人提出“文学不应该以‘社会的道德’为准,而应该以‘人性的道德’为准。”这是一个颇具争议的问题,不同的人有不同的看法。

我去问问了AI,结果它们的看法也有不同。我想应该是由于它们的语言和思维的模式不同的原因。不过,大多数还是采取比较折衷的提法。

在四个询问到的AI中,我比较赞同ChapGPT 的提法。它首先讲什么是社会的道德和人性的道德,给它们下一个定义。

社会的道德通常是历史文化、法律规范、政治环境等共同塑造的,它强调群体的秩序和稳定。例如,在某些时代或地域,某种行为可能被认为是社会禁忌,即使从人的本性来看,它是合理的。

人性的道德则更关注人类本质中的善恶、情感、欲望和挣扎,它超越具体的历史阶段,具有更普遍的适用性。例如,人的自私、恐惧、爱、牺牲,都是文学中经久不衰的主题。

我认为文学的本质其实就是人学,而不是社会学。当然,也少不了社会学。

然后,它认为文学更倾向于“人性的道德”。因为,文学的使命之一是探究人性,而不是简单地传达社会道德规范。如果文学仅仅是社会道德的宣讲工具,那么它就容易变得呆板、说教,缺乏真正的生命力。例如,许多现实主义小说(如陀思妥耶夫斯基的作品)都刻画了社会所不容的边缘人物,但正是这种深刻的人性挖掘,让文学超越了时代的局限。

再者,经典文学作品往往挑战甚至颠覆当时的社会道德,但它们依然能够引发共鸣,因为它们直指人性的真实。例如,《红与黑》中的于连、《麦田里的守望者》中的霍尔顿,都是社会道德体系下的“问题人物”,但他们的内心挣扎却让无数读者感同身受。

我心目中也有很多的例子,这里就不细表了。ChatGPT的结论是:

一、文学的最终尺度应该是“人性”,而非“社会规范”。社会道德是动态变化的,而人性的复杂性则贯穿历史。真正的文学作品不应该局限于社会道德的框架,而应该挖掘人性最真实、最矛盾、最深刻的一面,让读者在阅读中思考、共鸣、甚至痛苦,而不是单纯地接受某种道德教育。

二、这并不意味着文学可以完全无视社会的底线,而是说,它应该具有更高的自由度和探索精神,去揭示那些“人性中不可言说的部分”,而非仅仅迎合社会的道德标准。

我完全赞同ChatGPT的观点。

往时今日

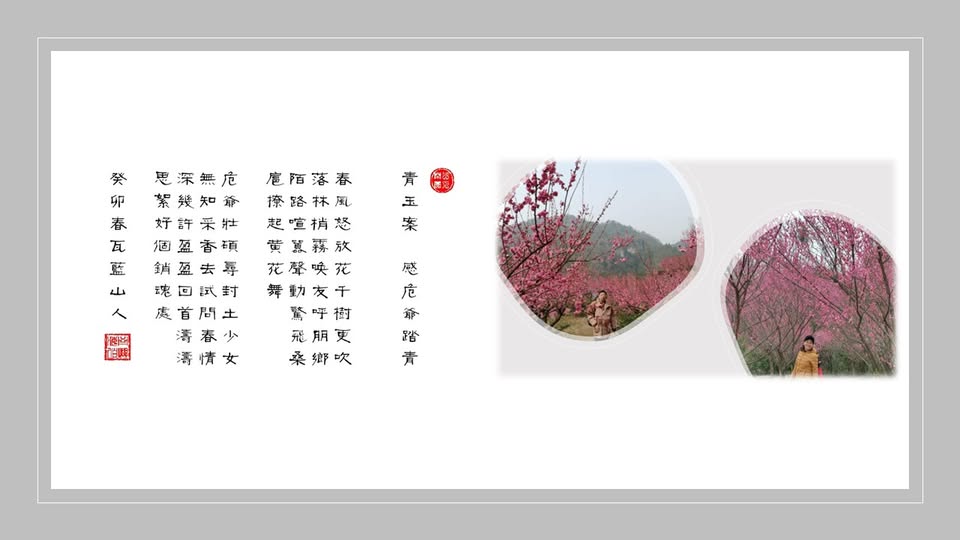

两年前,看到两位老同学夫妇“危爷”和“无知少女”的照片和诗词,戏做【青玉案·危爷踏青】记之。

春风怒放花千树

更吹落、林梢雾

唤友呼朋乡陌路

喧嚣声动

惊飞桑扈

撩起黄花舞

危爷壮硕寻封土

少女无知采香去

试问春情深几许

盈盈回首

涛涛思絮

好个销魂处

附原玉【木兰花慢•踏青】

谷幽春讯早,旧时雾、散林梢。道梅蕊新归,菜黄骤起,天暖乡郊。情撩。为寻佳色,便呼朋唤友出今朝。鲜袂锦珠艳治,笑言戏语喧嚣。

涛涛。花海正娇。风过处、醉香摇。欲采撷、又恐惊烦众卉,寻罪山魈。妖娆。舞姿飞燕,贵妃昭君顿下池瑶。此景销魂养魄,不知日近岧峣。