闲读书,读到一个有关岳飞后代岳钟琪的故事。

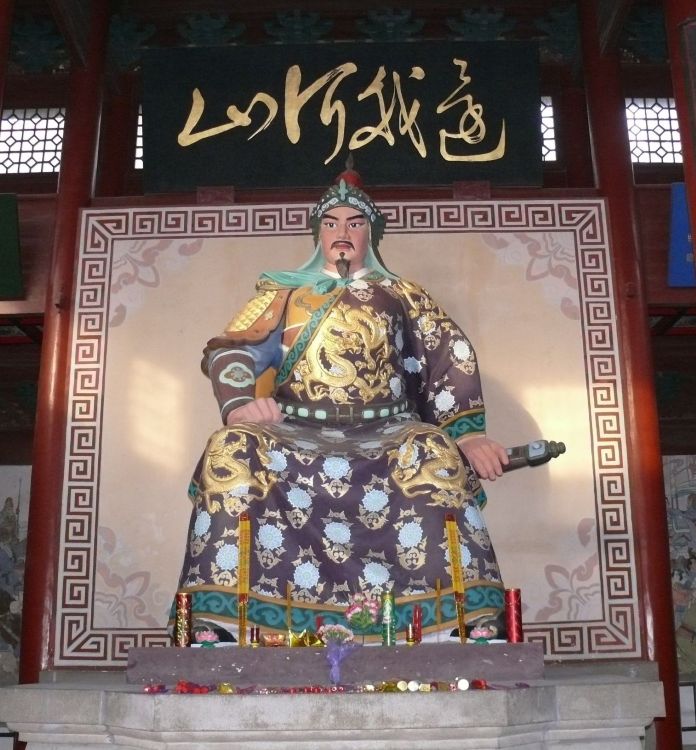

岳钟琪,四川人,字东美,号容斋,是岳飞的后裔(具体是第21世子孙,正史有记载)。出生于清朝康熙年间(1686年-1754年),家境世代书香,他自幼就被寄予厚望,接受良好教育。后成为清朝中期著名军事将领,历经康熙、雍正、乾隆三朝,战功显赫,被乾隆帝誉为“三朝武臣巨擘”。

史载“终清世,汉大臣拜大将军,满洲士卒隶麾下受节制,钟琪一人而已。”岳钟琪年轻时因才干出众被举荐入仕,起初从文职做起,但因性格刚直、胆略过人,被调入军中。多次参与平定西北边疆的叛乱,尤其是在青海地区镇压罗卜藏丹津叛乱中立下大功。岳钟琪因功升至正一品官职,封太子太保,并曾被授予统领八旗兵以外满洲士兵的权力。在整个清代,汉族出身的大臣能做到被授“大将军”且能指挥满洲兵的人,只有岳钟琪一个。这种殊荣在满清政权极其少见。

岳钟琪在任四川总督期间,遇到了颇有争议的“曾静案”。

曾静是一个儒生,深信雍正帝篡位、弑父等“流言”,怀有反清复明之志。他派人(张熙)向岳钟琪送信,企图策反岳钟琪,利用其军权起兵反清。岳钟琪表面附和,对张熙示意愿意响应起事。实际上暗中将张熙、曾静一网打尽,并押送至北京。雍正帝亲自审问两人,揭开所谓“雍正篡位”流言。审问后,曾静、张熙痛哭请罪,雍正对曾静采取了宽大处理,未加极刑,而以教育感化为主。

有历史书评价如下:

- 岳钟琪忠于清廷,果断处理曾静案,维护了国家稳定,避免了个人及家族被株连的灭顶之灾,体现政治智慧和生存策略。

- 作为岳飞后裔,岳钟琪仕清并镇压反清势力,有悖“忠义”传统,背弃汉族故国情怀,被讥为“毒药丸”,甚至被极端者视为“汉奸”。

- 复杂性:清代汉人仕官普遍存在,岳钟琪的抉择反映了时代局限与个人处境的矛盾。曾静、张熙虽高谈复明,临审即服软,凸显理想与现实的落差,岳钟琪未随其反清,保全家族,也为后世留下讨论空间。

岳钟琪此举,后世看法不一。一种看法说他是“毒药丸”,从道德立场上看,有人会批评他“背弃故国情怀”,放弃复明复汉。甚至还有这样一种逻辑,岳钟琪是岳飞的后裔,而满清则是金人后裔,岳氏与清朝恰为世仇。岳钟琪根本就不应该在清朝为官,这不就是汉奸行为吗?他应该以卵击石般的反清复明,牺牲全家老少甚至岳家全族的性命,以博取后世英名。

人们不禁要想,以当时的情景,以株连满门的灭顶之灾换得不是“毒药丸”的清誉和名声,是否值得?难道所有服务于清朝的汉人都是汉奸吗?如是此,元清已降,此刻的中国该有多少汉奸的后代?

另外一种认为从政治角度上看,他是正确的,因为这首先维护了个人清白与忠诚,避免了被怀疑通谋、株连满门的灭顶之灾。从当时清朝制度与岳钟琪自身处境看,他无异于是在为自己与家族谋求生存。

据载,雍正帝亲自审问。审问后,曾静、张熙痛哭请罪,最终被赦免。我想,有些人就是嘴上讲民族大义上讲复明复汉,事到临头就吓尿了。他们难道不应该像文天祥那样,视死如归,大骂清庭以获得身后的气节和清誉吗?

这种人能够与其共事吗?遑论起兵造反,牵扯的身家性命的大事。幸好,岳钟琪没有跟着这两个软骨头造反。保得岳元帅一家忠良之后得以延绵至今。

此外,岳钟琪不仅仅以武功做到清朝的“大将军”,同时也是一位有相当文学素养的官员,属于文武兼备型的人物。他的《塞上曲》气势雄浑,写的是戍边将士的忠勇与志气,简洁而有力。

烽火连天繄塞垣,黄沙万里拥孤村。

汉家将士多奇志,不许胡儿度玉门。

他的《塞上杂咏》,写出了边塞夜晚的孤寂和戍卒的愁思,颇有一种苍凉之感。

角声寒入铁衣轻,万里烽烟接夜城。

塞北风沙愁未定,孤军无处说归情。

他的《登楼有感》抒发了戎马生涯的感慨,以及对故国、家乡的深切思念,情绪悲壮。

孤城回首万山低,铁马金戈忆戍时。

风卷胡沙遮望眼,雪侵战袄冷征衣。

浮生多感英雄泪,白发空馀故国思。

欲问边头烽火事,夜深仍听角声悲。

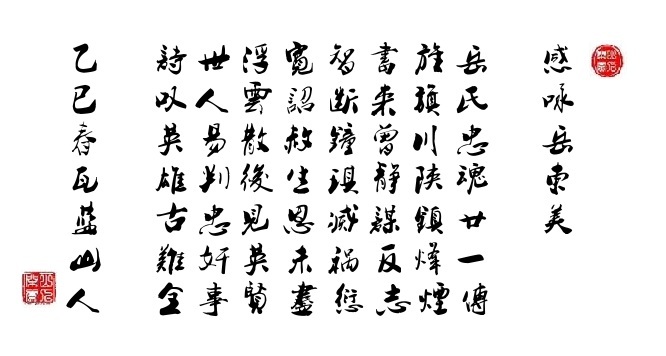

感此,作【七律·感咏岳东美】记之。

岳氏忠魂廿一传

旌旗川陕镇烽烟

书来曾静谋反志

智断钟琪灭禍愆

宽诏赦生恩未尽

浮云散后见英贤

世人易判忠奸事

诗叹英雄古难全

04/28/2025 周一