周日,是连上帝都休息的日子,早上散步行人和大路上来往的车辆明显地少了许多。我们为什么还像往常起那么早?是习惯,还是觉得周日跟平时没有什么区别?我更倾向于后者。

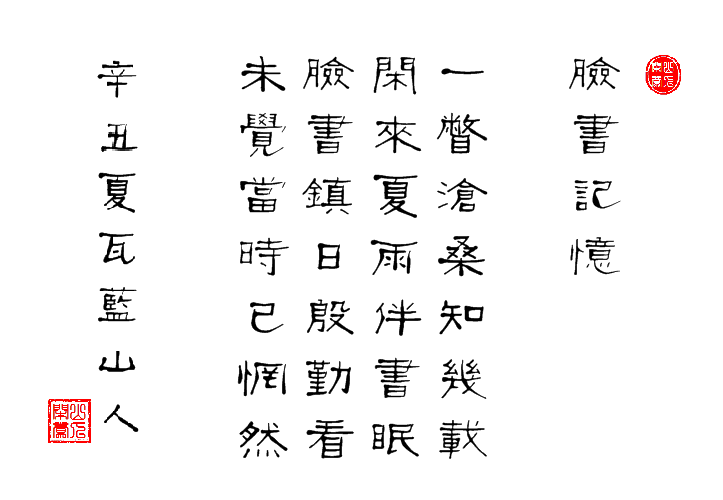

脸书殷勤来探看 未觉往事已惘然

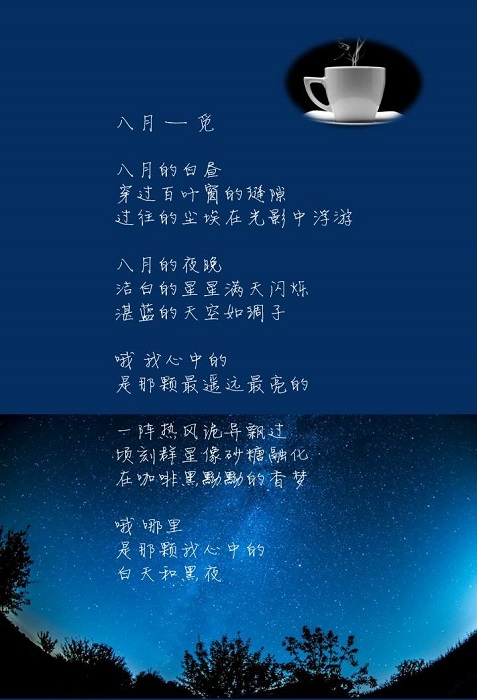

“脸书记忆”又翻出一首2018年8月的小诗。想想那时候,我已经在佛罗里达了。不知不觉,须臾间,在这里已经有三年了。我已经开始以外孙女的出生年份作为我在佛州的时间参照。一晃,她快要三岁了。正如早晨在闲聊时,得知了当年在我们这里蹒跚学步的小丫头就要三岁时,邻居发出的感叹:“她们都这么大了,我们还能不老么?”

这时候,如果我们仰望星空,那无边无际的宇宙,那无穷无尽的时间,三岁和老年,70岁还是100岁,又算得了什么?当你投身无限的时空时,恐怕会对这种感叹感到可笑。《苏菲的世界》的最后一部分,已经脱离了哲学课程,进入人类想象的空间。看完了书,睡一觉醒来,又回到凡间。但是,跟随苏菲走了一趟后,今日的我已经不再是昨日的我,灵魂和肉体分离得越来越开了,似乎感到天国的召唤,离最后的彻底分离不远了。

未几,“脸书记忆”又翻出早几年的8月15日。一篇是5年前的《解释》:

雾末云梢 天不解释自己的高度

容纳百川 海不解释自己的深度

承载万物 地不解释自己的厚度

问心无愧 人不解释自己的态度

用了篆书体书写,云里雾里,不知能否看懂,当初也不知从何处有感。

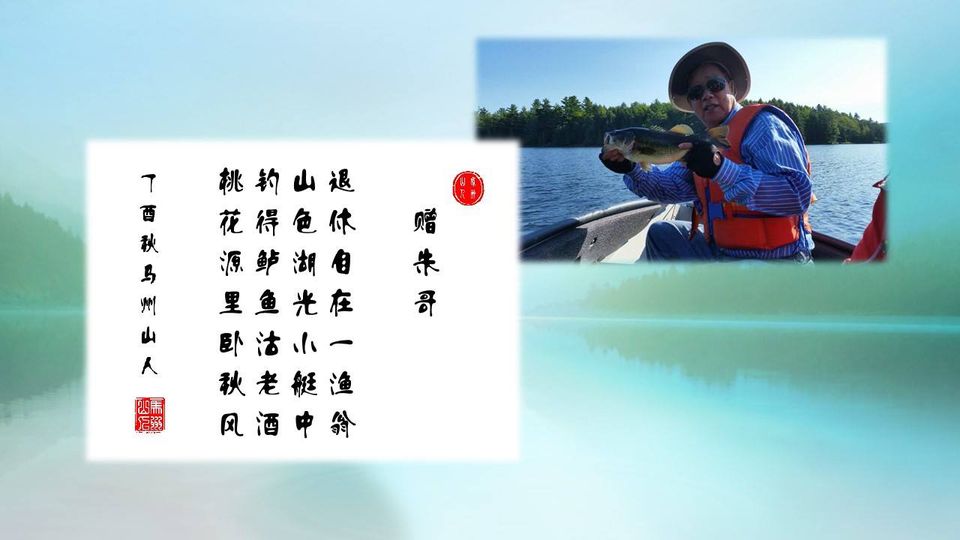

一篇是4年前的《赠朱哥》。那年朱哥,一位新泽西州的朋友,刚退休不久。他是朋友中退休较早的一位,那时他在我的眼中,简直就是悠哉得不得了。看到他发来的湖中泛舟捕鱼的照片,有感而发。

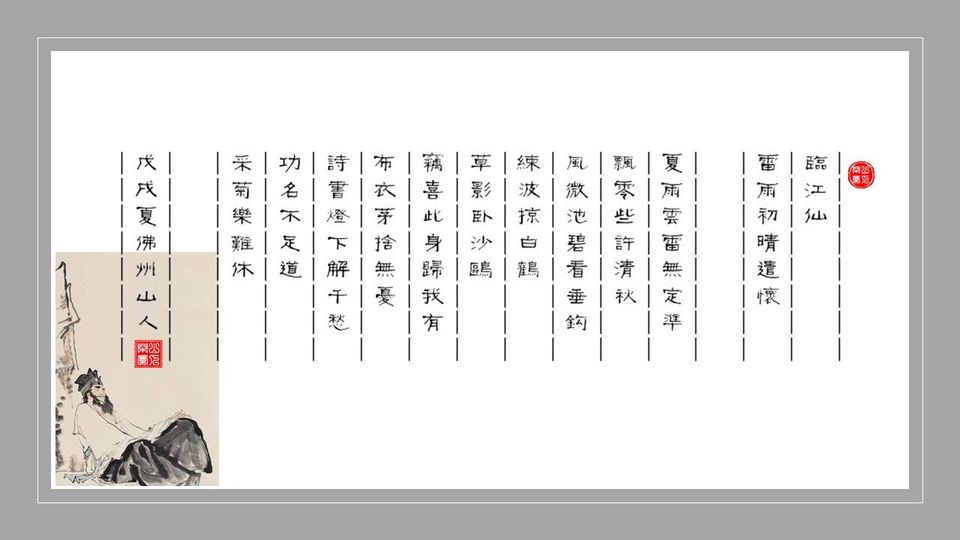

3年前,还有一首小词《临江仙》,是佛州风情。那时,已经跟朱哥一样,卸甲归田,浪迹江湖了。

今年的8月15日,似乎也不能没有什么。遂作《七绝》一首,以《 脸书记忆》为题,记录今天的心情。

一瞥沧桑知几载

闲来夏雨伴书眠

脸书镇日殷勤看

未觉当时已惘然

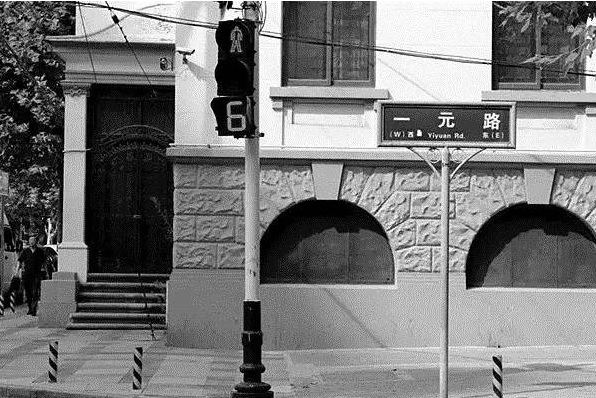

从微信中看到一篇文章,有关青少年时期非常熟悉的一条街道“一元路”。作者大概是个一个70、80后。对一元路由繁华变成待拆迁的状态而发出感慨。文章回忆他那个时待一元路的繁华和热闹。而在我的心目中,一元路是一条半是市政府建筑和学校,半是居民区的街道,道路两旁是高大的法国梧桐树,平日里安安静静的。

早先的一元路,原为早期汉口城堡(俗称后城)的下端顶点。19世纪末开始建立外国租界。现在还保存有一些历史风貌建筑,包括原德国驻汉口领事馆(今一元路2号武汉市外事办公室)、西门子洋行(今武汉市卫生局)、江汉关监督公署(今一元路5号武汉市档案局)、西本愿寺(今一元路6号)等。我家门口的洞庭街,原来也是汉口租界的街道,一直走到头,碰到一元路就截止了。也正好说明一元路为早期汉口城的顶端。

一元路有三条沿江方向的大路通过。一条是中山大道,一条是胜利街,一条是临江的沿江大道。其中胜利街从中穿过,将一元路截成两部分。在胜利街和中山大道之间的一部分,以居民区为主,尤其是靠近中山大道的那一边,有一些里弄,住着十分典型的汉口人。靠江的一部分,路口是沿江大道的交界处,哪里有我儿时熟悉的武汉市人民委员会(旧称市人委)的市政府大院和对面的市人委大礼堂。那座曾经辉煌的大礼堂里有我难忘的童年记忆和许多电影的回忆,比如“红色娘子军”、“冰山上的来客”等等,更有当时的一些内部影片。

相对而言,靠江边的一元路主要是政府机关,相对安静的多。即使在文革时期,我们每天上学从哪里经过,也没有感到大字报和标语的喧嚣。出国后,大概80年代以后,在居民区的那一段路上,出现了许多的小吃摊位和餐馆,也就是那位作者文中所怀念的那个年代。而对于70年代离开汉口,80年代出国的我,犹如一个真空。直到本世纪的近10年前后,回国次数多了一些,才切身体会了一把当代的一元路的热闹、红火和随之的脏乱。

一点感想,用新诗的方式记录下来。

那条路

还是那条路

还是那个路名

好像

街道还是那个长短

似乎

路面要比以前宽

当年就读的中学

已经不知何处

曾经住过的楼房

正被大吊车取代

如果

从空中飞过

儿时的记忆

就会消失

在恍惚的云雾间

但是

只要站在

那个经纬线的坐标点

脚下的历史

就会逐渐自动走出来