一大早就阴了天。昨晚明亮的月牙儿,闪烁的群星,暗蓝透明的夜空哪去了?

浅灰色的天,尽管看不到乌云的堆砌,仍然感觉在云里。空中的湿气,不仅仅从鼻子里吸入,还顺着脊梁从脖子脑后往里钻。走到南门往回折,北风带着细小的水滴迎面呼呼而来。幸亏立春时节,温度不低,要不鼻子耳朵都会冻得生疼。这是山雨欲来的阵势。加紧步伐往回赶吧,不要淋湿在半道上。

早饭后,外面依然阴沉。雨还没有下下来,地面上已经细细密密地铺上一层水汽。这大概就是人们所说的春雨绵绵。

《脸书》陈年往事来信,7年前今日,曾写过一首《菩萨蛮》羊年立春。陽曆時間:2015年2月4日 11:58:27 陰曆日期:臘月十六。

依照先例,前面读一篇,后面看一章——我的《古文观止》新读法。今日读出“以史为鉴”这个词,后面还跟着一句话:太阳底下没有新鲜事。

很巧,前面一篇是《臧哀伯谏纳郜鼎》,后面两篇是刘伯温《司马季主论卜》和《卖桔者言》,都是从历史上不同的方面,说着当今相同的事。

《臧哀伯谏纳郜鼎》出自《春秋.左传》,记载公元前700多年的事。这篇文章生字太多,不过意思容易理解,讲的是臧哀伯谏言鲁桓公“取郜大鼎于宋”并“纳于大庙”这件事的“非礼”。文中用了许多比喻来劝桓公。到最后,落得个“公不听”的结果。

其中有几句话,直到今天,仍然通用。“国家之败,由官邪也;官之失德,宠赂章也。郜鼎在庙,章孰甚焉?”用今天的话讲,国家的衰败,在于官吏(干部)歪门邪道。官吏丧失德行,则在于国君(领导)宠爱和贿赂风行。郜鼎放在鲁国的太庙,还有比这更公开的贿赂吗?

一个郜鼎,背后有多少故事。宠赂两字,至少有近三千年的历史。套用当下一句流行词,“细思极恐“。

《司马季主论卜》,是明朝的文章,距今较近,较为好读。这篇文章看起来王顾左右而言他,实际上说的是元朝末年腐败的因果关系。其中道理,也适用于历代王朝兴衰。即便今天,同样可以借鉴。

”有昔者必有今日。是故碎瓦颓垣,昔日之歌楼舞馆也;荒榛断梗,昔日之琼蕤玉树也;露蚕风蝉,昔日之凤笙龙笛也;鬼磷萤火,昔日之金缸华烛也;秋荼春荠;昔日之象白驼峰也;丹枫白荻,昔日之蜀锦齐纨也。”读到这里,不禁联想到曹雪芹《红楼梦》的好了歌,想必雪芹也有感于此。

前面提到“以史为鉴”,就是从这篇文章感触而来。把文中的“昔者”改作今日,将“今日”换为明日,就可以揣摩《红楼梦》中疯癫道人的禅语:可知世上万般,好便是了,了便是好,若不了,便不好,若要好,便要了。

抑或,大悟苏轼于《前赤壁赋》中写下的那句“盖将自其变者而观之,则天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”的感慨。

《卖桔者言》,以前曾经别处看过。“金玉其外,败絮其中”就是出自这篇文章。今日重温,仍是感慨不已。

“今夫佩虎符、坐皋比者,洸洸乎干城之具也,果能授孙、吴之略耶?峨大冠、拖长绅者,昂昂乎庙堂之器也,果能建伊、皋之业耶?盗起而不知御,民困而不知救,吏奸而不知禁,法斁而不知理,坐糜廪粟而不知耻。观其坐高堂,骑大马,醉醇醴而饫肥鲜者,孰不巍巍乎可畏,赫赫乎可象也?”

这几个反问句,着实掷地有声!洸洸乎!昂昂乎!巍巍乎!赫赫乎!

一连串五个排比句的不知,铿锵有力——不知御,不知救,不知禁,不知理,不知耻。“予默默无以应”。

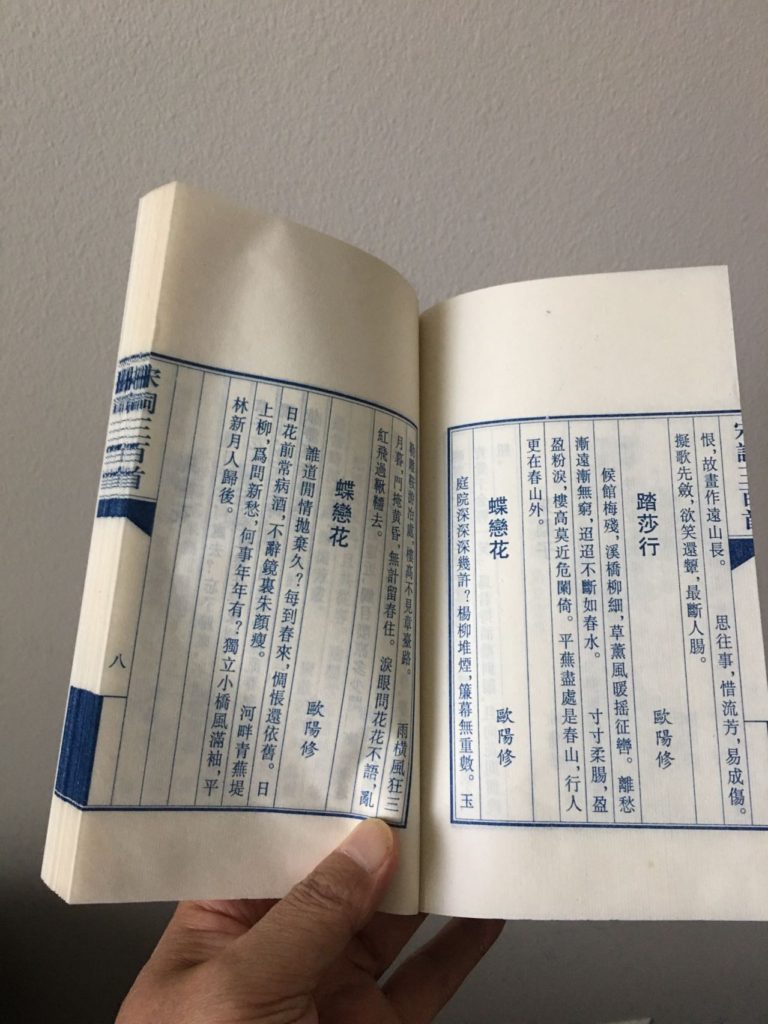

一本《宋词三百首》,那种竖排宣纸的老版本,购来久矣,偶尔翻翻,束之书柜高阁。近来又捞出来一读,读到妙处,不禁击节称道。欧阳修有一首《踏莎行》:

候馆梅残 溪桥柳细

草薰风暖摇征辔

离愁渐远渐无穷

迢迢不断如春水

寸寸柔肠 盈盈粉泪

楼高莫近危阑倚

平芜尽处是春山

行人更在春山外

尤其喜欢最后一句“行人更在春山外”。一般结尾处,就是诗人意尽阑珊之处。欧阳修在前一句已经写道“平芜尽处”,草地一望无际,遥远的青山已经是尽头,看不到山外是什么了。而行人(思念的人)更在天尽头,这个“春山外”的意境就只可意会,难以言传了。

俞平伯对此有一评:(末两句)似乎可画,却又画不到。有人言,诗入画,画如诗。诗画之间有曲径通幽之处。若是画不出来,必是脑中想象不出,因此,此句看似平淡无奇,其实意境颇为悠远。

网上查询后,发现词牌踏莎行中的这个“莎”字,不念沙(shā),而应该读作唆(suō)。本义是一种草名,莎草。李白有诗句:“浮舟弄水箫鼓鸣,微波龙鳞莎草绿。”

子曰:学而时习之,不亦悦乎?既然学了《踏莎行》,那就“习之”一首,“悦乎”一下。

《踏莎行·瓦蓝春雨后》

雪过梅残 兰幽初露

雨霏烟缕销魂处

春风不度楚王台

子规声里巫山去

无限蒹葭 一丛洲渚

新炊依袅山人住

欲将诗酒醉湖光

邀欢五柳桃源处

2022年2月5日