早上起来,没有阳光透过百叶窗和窗帘那种不可抵挡的,习惯了的白日光亮。没有。每一个房间都没有。除了天色阴沉,更因为窗户外面被防风装置给封闭了。

屋里点着灯。屋外的石桌石凳还有花草们,在室内安静的呆着。也许,跟屋外相比,它们庆幸着。

一种被关在笼子里的感觉,一种小白鼠安静地呆在舒适的笼子里的感觉。

联想到封城后的人们。除了不能出门,他们可以打开所有的窗户,看到周围邻居的窗户,看到空无一人的大街,看到沉默的城市,看到云层或是阳光。

联想到监狱,被剥夺自由的人们。好在他们还有一扇高高的,狭小的,人钻不出去,有着铁栅栏,但是可以透过风、阳光和空气的小窗口。

让我安心的是:大门是可以打开的,那是通往自由的门口。

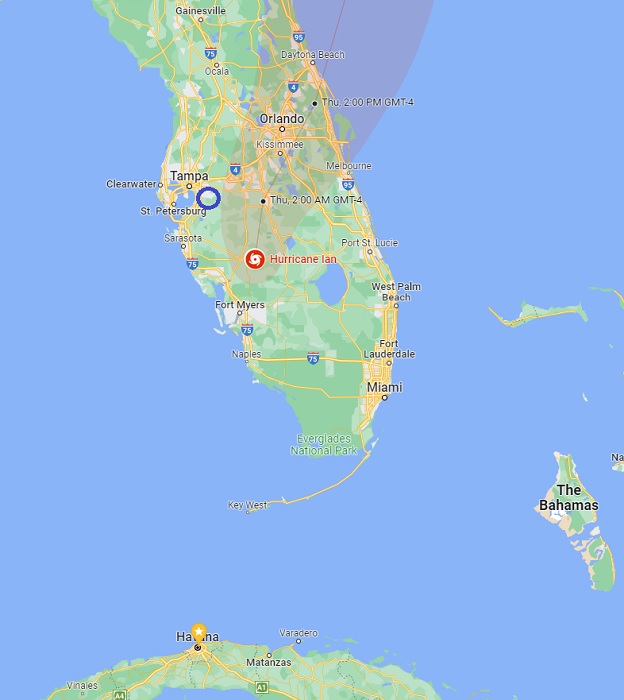

外面有着风掠屋顶的声音,似乎夹杂着雨声。出去一看,下着小雨,风比较大,吹得树叶哗啦哗啦响。风从东北面刮过来,伊恩我们的西南面,有意思。从气象图看,飓风是旋转的,是反时针方向的旋转,所以风向东北。

电力似乎开始收到影响,突然间就黑了一下,就像眨眼的一瞬间。电脑的屏幕也黑了。人类自打有了电,让许多幻想都插上翅膀,变成现实。人类对电的依赖,现在几乎到了须臾不可或缺的程度。

出去走走,趁着大风和大雨还没有最后到来。没有期待这个时候还会有人出来溜达。邻居们的防风窗大都装上了,当然还有个别非常热爱自由的,或者说是极具探险精神的人,仍然没有安装。上帝将会奖励他们,还是惩罚他们?

今天听到一首诗《每天我都要系一百次鞋带》,大意是说,地球没有人类会获得更好,地球有没有人类都无所谓。所以每次听到有人高呼,我们是地球的主人,我们要保护地球时,我都会在人群中,默默低下头,假装系一下鞋带。

我想我能理解作者的意思。每当夏夜,面对浩瀚的宇宙,我会觉得自己好渺小,人类好渺小,地球好渺小。所以在大自然面前,人如果意识到这一点,知道自己的身份和地位,就会自然而然地谦卑。就不会有把自己当主人,堂而皇之地去“保护”一个“有没有人类都无所谓”的地球。说到底,人类保护地球,其实不过是为了保护自己。

不过,作为人,如果没有这一点无法无天的“妄想”,即所谓的“精神”,也就没有人类的的今天。人类是地球上的一个怪物,竟然胆子大到可以脱离万有的地球引力,跑到月亮甚至更远的星球上去。甚至让“飞镖”(DART)飞行探索器撞向一枚小行星,以观察人类是否能够在未来改变威胁地球的小行星轨迹。面对人类的这种行为,诗歌的作者是否要系一百零一次鞋带呢?

中午时分,风声越来越响,尤其是后院,风把什么东西吹得咕噜咕噜地响。雨也大了,打在地上、树上、房顶上一阵阵的哗啦啦和劈里啪啦。

下午二时,雨小些了,风却更大了。从气象图上看,飓风还没有登陆,方向开始有些偏东。看样子,会从我们东南跟坦帕擦肩而过。

四时许,天色渐暗,雨势稍减。人说这是坦帕101年一遇的飓风。如果不留个影,晚上飓风再厉害,咱也看不到,岂不是要等到下一个百年吗?于是壮胆出门,绕小区一圈。此刻的风力跟中午差不多,顺风走还不怎么觉得风大,虽然有时候会被推着小跑几步。走到一半就拐弯成了逆风。风力小时尚可勉力而行,若是风大了,雨点子打在脸上生疼,关键是眼睛也睁不开,只好倒着走。风向是北东一点钟方向。

我们这个小区看起来,情况不错。有一家门口的大花坛子吹倒在地上,我家车库旁栽在地上的小花被风连根拔起,躺在车道上在风雨中哆哆嗦嗦的。有家邻居,并没有将吊在外面树上的花盆搬进屋里,任其在风雨中飘摇,而且竟然没有掉在地上。平日里,它们是一幅岁月静好的模样,今天在风雨中,稍微有点雨打梨花的羞羞答答。

一圈走下来,衣裤鞋子全湿透了。百年不遇,值了!

可能这是一个暴风雨要来的平静,因为电视上讲,飓风眼已经在我们南面登陆,靠近夏洛特港(Port Charlotte)和迈尔斯堡(Fort Myers )一带的地区。离我们坦帕100英里的路程,开车近两个小时。

坐在灯下,想起一千年前老杜,衣衫单薄,拄着拐杖,立在屋外,眼巴巴地望着怒吼的秋风。手下写出:

八月秋高风怒号

卷我屋上三重茅

茅飞渡江洒江郊

高者挂罥长林梢

下者飘转沉塘坳

中国内陆的秋风,再大也大不过大洋上的飓风。看着古巴民众在飓风中被掀掉的屋顶,和刮倒在地的四壁,风灾更甚。只是世上再无杜工部。

尽管老杜那时日子过的比较惨:

布衾多年冷似铁

娇儿恶卧踏里裂

床头屋漏无干处

雨脚如麻未断绝

自经丧乱少睡眠

长夜沾湿何由彻

也好过那些因飓风房屋倒塌的无家可归者。好歹总算是还有个茅屋在,不至于居无定所,四处流浪漂泊。

然而,由此而产生的悲悯之情,则是悲天下之悲,愁天下之愁。老杜结尾的几句诗,堪称胸襟博大,理想崇高,志向宏远。

安得广厦千万间

大庇天下寒士俱欢颜

风雨不动安如山

呜呼

何时眼前突兀见此屋

吾庐独破受冻死亦足

儿时读此诗,唯有后面几句印象最深。

此生有幸,未遭此大难;此生不幸,写不出此等脍炙人口的诗。

俄国文学评论家别林斯基认为,任何伟大诗人之所以伟大,是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里,因为他是社会、时代、人类的器官和代表。

最后消息,飓风在我们南部登陆后,一路朝北,偏东方向移动。估计不理我们这个穷乡僻壤的“歪妈妈”(Wimauma),擦肩而过,要到奥兰多的迪斯尼乐园去玩一玩。

写到这里,又开始出现停电,不是一闪就亮的那种眨巴眼式,而是黑得足以让人站起来,去寻找手电筒和紧急安全灯。当然,室内的WIFI也消失了。然后,在找到手电筒之前,电又恢复了,WIFI也在挣扎中慢慢恢复。过一阵子,又来一下停电——莫非是飓风下的神经官能症?

好在今晚,停电也没有什么大事。大不了闭上眼,一觉睡到大天光。

往时今日

六年前的今日,留下一首《七绝·又是秋雨时》。退休前的日子,越来越不爽了。

枯叶飘零苦雨寒

空山萧索落花残

乡魂黯寂诗凝水

伏案青灯不得欢

五年前今日,做《七律·悼韓瑋》,悼念先走一步的友人。

珞珈山下君方健

柳岸東湖少壯時

孺子之交清水淺

海天相隔暮雲知

封疆大吏無紈絝

昇斗斯民有大師

嗚呼故人黃鶴去

高山流水卻為誰

去年今日,戏作一首《五絶·茉莉》,以记前庭茉莉香。

曉露映朝霞

催生茉莉花

休言花朵小

日月聚精華

2022年9月28日