十五过后,月亮好像升起得迟了些。晚上8点多,西边残红渐暗,东天已显湛蓝。从游泳池回来,通常一路都是亮晃晃的月光。今晚路上没有月亮,只有湖中的喷泉,在灯光下闪耀。记得,月亮升到空中时,比路灯还要亮。

但是,今晚月亮来迟了。从后院看出去,湖面一片黢黑,黑暗中凝聚着宁静。对岸房子里的灯光,在水面飘闪,那是夜调皮不安的灵气。

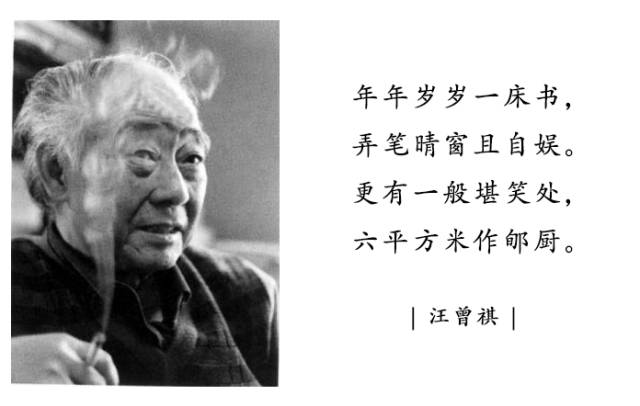

灯下读汪曾祺的散文。以前,只听过汪曾祺的大名,什么“中国最后一个纯粹的文人”,“中国最后一个士大夫”。但却没有读过他的文章。人们都说他是京派作家,我自然以为他始北京人。其实,汪曾祺是江苏人。抗战期间,考入西南联大(昆明)中文系。沈从文时任中文系教授,曾指导汪曾祺写作。沈从文才是大师,一位可惜了的大师。

好像汪曾祺真正在文坛崛起,是在上世界80年代。在此之前,曾被打成右派,似乎也合乎当时中国的“历史的规律”。而80年代,埋头教书和带孩子的我,对文坛和作家们了解甚少。更不知道文学界还有一个“里下河文学流派”,汪曾祺被视为该流派的创始人。

今年是汪先生的百年诞辰。有空读读他的书,网上看到一套《汪曾祺全集》(八卷),了不得,学习文学大家“纯粹的文人”的文笔,了解什么叫“最后一个士大夫”,也是对他的一种纪念。

先读汪曾祺的散文。有几篇是回忆昆明的日子。匆匆之中,我也到过昆明两次,但已经不是抗战时期汪曾祺笔下的昆明了。那时的昆明,跟我邂逅的昆明,相同的还是昆明的菌子。除了他提到的牛肝菌、青头菌、干巴菌、鸡油菌以及菌中之王鸡土从以外,我的印象是,餐馆的玻璃橱窗里,至少展示了几十种各式各样的菌子。主人还请我们吃了一顿菌子大餐。味道特别,鲜美无比。好像在国内这么齐全的”百菌全席”,只昆明独此一家。

另外,一口气读了其它几篇,还真有北京的,如《国子监》、《胡同文化》。还有他故乡的《花园》茱萸小集、劳改下放时的《葡萄月令》等。细细读来,真的有沈从文、老舍那些京派的味道。 好玩意太多了,慢慢看吧。

疫情之下,不能行万里路,是为一敝。然而,居家闲坐,却可以读万卷书,又是一利。有得有失,人生方得完美,始信之。

《读汪曾祺》

一、

书桌上的白兰花

轻轻地立在花札里

像我小时候那般调皮

故意送来一股沁香

让我分心抬头望去

它们却不动声色

当我忙于读书

或者电脑上的活计

它们会落两片来

在紫檀木桌面

无声无息

二、

记得小时候

我也逗弄过含羞草

轻轻触动所有的叶子

看着它们都合上了

于是我假装看书

其实不时偷看它们

等它们

一片片都慢慢张开了

猝然再来一下