太原晋祠

到中国旅游,有句话说“到中国不可不到北京,到北京不可不到天安门”。到美国旅游,我会说:“到美国不可不到华盛顿,到华盛顿不可不到国会山(和白宫)”。为什么要加上一个“和白宫”?因为有些中国游客常常误把国会山当作白宫。至于说到山西旅游,我哥说:到山西不可不到太原,到太原不可不到晋祠。晋祠是个什么玩意儿?这得把晋祠两个字掰开了说。

太原晋祠 历史悠久

简言之,晋指周朝时的晋国,祠就是祭祀用的祠堂。晋祠就是晋国宗祠,主要祭祀周朝晋国的开国诸侯叔虞及其母亲邑姜。是中国现存最早的皇家园林。说到这里,就不得翻开中国厚重的历史,去看看三千多年前的周朝和晋国的故事。

周朝是中国历史上历时年代最久的王朝,历经37帝,统治了800多年。我小时候看过一本叫“封神演义”的书,讲的就是周武王在姜子牙的辅佐下,讨伐荒淫无耻的纣王,最后灭了商朝,建立周朝的故事。虽然里面神奇古怪的事情挺多,但是武王伐纣灭商却是真的。

桐叶封弟 君无戏言

周武王的王后就是姜子牙的女儿,前面提到的邑姜。周武王有两个儿子,一个是姬诵,也就是继承周武王王位的周成王。另一个儿子是姬虞,就是晋国的开国诸侯,历史上也叫叔虞。这里面还有个“桐叶封弟”的成语故事。如果你不知道这个成语,这个故事还引申出另一个成语“君无戏言”,想必是家喻户晓的。

那时候周成王和弟弟叔虞还小。一天叔虞与成王玩耍,小成王把一桐叶剪成一个似玉圭的玩具,对弟弟叔虞说:我将拿着玉圭封赐你。摄政王周公听说了这件事,对周成王说:大王啊,你是天子,你今天这样说了,那么接下去咱们必须举行正式的仪式把叔虞给册封到一个地方去。小成王傻了眼,说我们就是玩儿啊,做游戏啊。于是周公说了一段话:“天子无戏言!言则史书之,礼成之,歌乐之。”意思是说,天子一言九鼎,你每一句说出来的话都是要载入史册的,并且要举行礼乐封典去兑现。

“于是叔虞遂封于唐”。周成王就把唐作为封地封赐给叔虞。唐在黄河、汾河的东边,方圆一百里,也就是后来晋国的这个地方。于是乎这个世界上就有了晋,也就有了“三家分晋”后的赵、魏、韩三国,也就有了“隋唐演义”的李渊、李世民父子造反建立唐朝……也就有了从叔虞一直沿袭到今天的山西省。

喧宾夺主 女尊男卑

晋祠位于山西省太原市西南郊25公里处的悬瓮山麓。据《史记·晋世家》的纪载,叔虞到唐国后,励精图治。利用晋水,兴修农田水利,大力发展农业,使唐国百姓从此安居乐业,生活富足。造成日后八百年间,风调雨顺,国泰民安,一派兴旺景象。叔虞去世后,后人为了纪念他,选择了这片山清水秀的地方,修建了祠堂,供奉他,取名唐叔虞祠。后来叔虞的儿子燮,因境内有晋水,改国号为晋。唐叔虞祠也就成了晋祠。

晋祠的创建年代,现在还难以考定。最早的记载见于北魏郦道元的《水经注》,书中写道:“际山枕水,有唐叔虞祠,水侧有凉堂,结飞梁于水上。”当时的风景文物已大有可观,祠、堂、飞梁都已俱备了。由此可见,晋祠的历史,即使是从北魏算起,距今也有一千好几百年了。

后来,北宋年间又修建了圣母殿和鱼沼飞梁后,祠区建筑布局大为改观。此后,铸造铁人,增建献殿、钟楼、鼓楼及水镜台等,这样,以圣母殿为主体的中轴线建筑物就次第告成。原来居于正位的唐叔虞祠反倒退处次要位置。

晋祠三绝 尚缺一绝

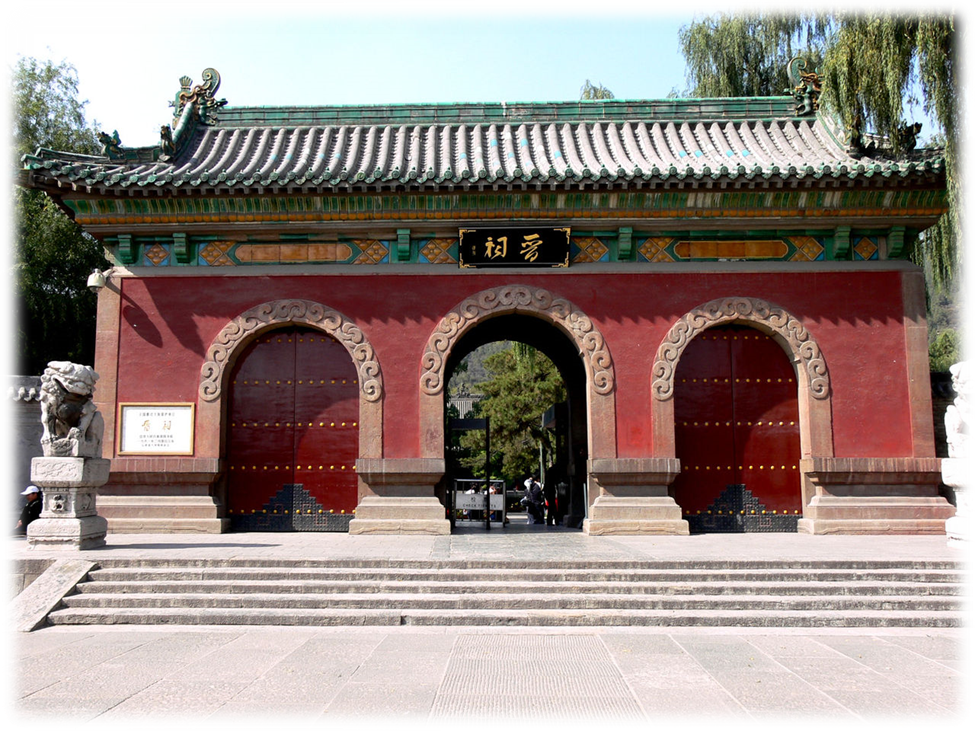

从大巴士下来,导游说还要走大约二十分钟的路程。哇,这个晋祠尽然有这么大么?沿途大树成林,满地花卉,我认识的有牡丹、芍药、玫瑰等。大概是要办菊展吧,路旁还有各种菊花盛开。沿途有些小坡,有阶地可以拾级而上,下有清水流泉。

其实晋祠外面有公园环绕。怪不得一路走来,像是走在公园里。一路上走出微汗来,但有清风抚耳,兼有鸟语花香,也到不觉得累。

进得晋祠内,只见古木参天,绿瓦红墙。这里游人不多,世人多喜欢灯红酒绿之处,熙熙攘攘热闹景点。对被誉为“晋祠三绝”的圣母侍女像、难老泉、周柏唐槐,以及厚重的历史似乎不太感兴趣。

圣母侍女 宋代彩塑

走到圣母殿前,只见重檐盖顶,黄绿琉璃瓦剪边。大殿面阔七间,进深六间,四周围廊,雕花脊兽。殿前廊柱上木雕盘龙八条。房间内无柱支撑,籍此扩大空间,体现了宋代”减柱法”建筑技法的精妙。

中间一尊女性彩塑,凤冠霞帔,盘坐在莲花宝座上,神态庄严,雍容华贵。如果不讲解,还以为是大慈大悲观世音菩萨。

圣母邑姜,相传是天下第一圣德女子。据《论语·泰伯》讲,周朝“冶乱”功臣,其实是九臣一妇。这个“一妇”就是邑姜。孔子原话说:”唐虞之际,于斯为盛。有妇人焉,九人而已。三分天下有其二,以服侍殷,周之德,可谓至德也已矣!”

圣母殿内有宋代的彩塑43尊,除了主像圣母端坐木制的神龛里,其余42尊侍从分列龛外两侧。侍从手中各有所奉,或侍饮食起居,或梳洗洒扫等,是宫廷生活的具体写照。塑像十分生动,充分地表现出人的神情,各个塑像神态自然,塑工高超,据说是中国宋代彩塑中的精品。

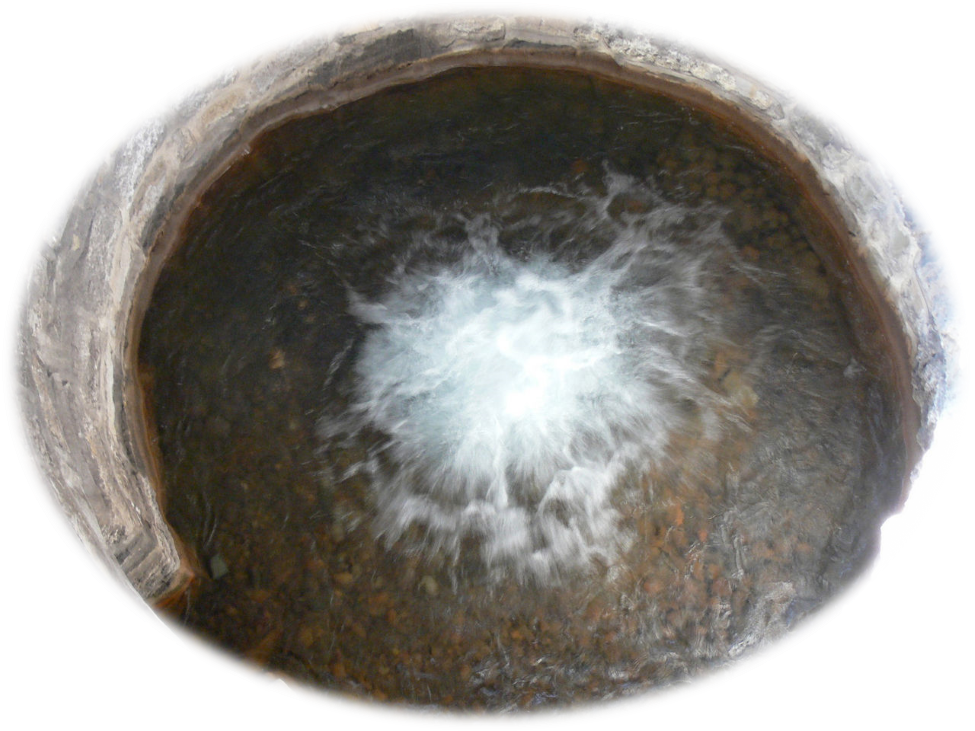

难老泉亭 易老人生

从圣母殿出来,南面有一座亭子,亭为八角攒尖顶。亭中有水,自亭下石洞中汩汩流出,常年不息。后人取《诗经·鲁颂》中“永锡难老”的锦句,名为“难老泉”。据说晋水就是来源于晋祠“难老泉”,是晋阳古城的生命之水,因此又有“晋阳第一泉”之说。泉水晶莹透明,历代的文人多吟诗赞美。诗仙李白在其《忆旧游寄谯郡元参军》中写道,“时时出向城西曲,晋祠流水如碧玉。浮舟弄水箫鼓鸣,微波龙鳞莎草绿”,充分表现了晋祠流水的美,清澈如碧玉,微波荡漾如龙鳞闪闪万草碧绿。不过,虽名为难老,可近代由于人类开采作业,难老泉源头水已被挖断,现在的水只是人工调运的水源了!我们看到的泉水突突翻滚,据说是地下抽水机所为。

周柏倾斜 唐槐屹立

晋祠的参天古树也给人以深刻的印象,著名的有周柏隋槐。周柏相传为西周时所植,位于圣母殿左侧,树身已经倾斜,与地面成四十度角,枝叶披覆殿宇之上,因形似卧龙故又称“卧龙柏”。距今已有2800多年,树干粗壮,需数人才能合围。宋代文学家欧阳修赞曰:“地灵草木得余润,郁郁古柏含苍烟”,九百多年前就如此赞叹它的古老了,至今它依然苍劲挺拔。

唐槐在关帝庙内,老枝纵横,盘根错节。唐太宗李世民已随时间远去千年,唐槐却依旧矗立在此!这些古树年代久远,至今仍然生机勃勃,浓荫四布。郁郁苍苍的古树和晋水三泉相配合,使大殿楼阁掩映在浓荫疏影,静水急流之间。

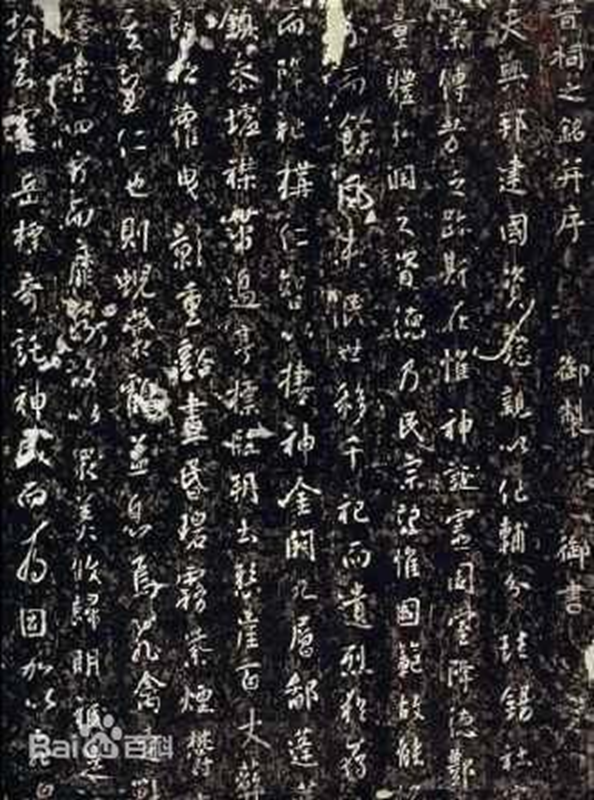

御制御书 晋祠之铭

其实,晋祠中还有一绝,就是唐碑亭中唐太宗李世民手书碑刻“晋祠之铭并序”。

《晋祠之铭并序》为唐太宗李世民“御制御书”,撰书于贞观二十年正月二十六日。碑身高1.95米,宽1.2米,厚27厘米。碑首左右雕螭首一对,并头下垂,身尾盘绕,无空隙,特别雄丽。《晋祠之铭并序》是较早的行书碑,由于李世民雅爱王羲之墨宝,每日临池,深得其意。中间额书“贞观廿年正月廿六日”,属飞白体,李世民以飞白体所书的碑额,传世者仅此九字。他的书法劲挺秀丽,后世认为是仅次于兰亭序的行书杰作。不过,后来此碑风化严重,现在是仿制的。

孙悟空逃 二郎神追

除了“封神演义”跟周朝有关,没有想到晋祠还有跟“西游记”有关的地方。在前往圣母殿的途中。看到一个戏台样的建筑,拔地而起,上悬正额“水镜台”字样。导游说此匾为晋祠三大名匾之一。我想,这肯定不是周朝的,那时哪有什么戏台呢?撑死了不过元明清朝。这个戏台转过去就跟川剧变脸一样,一下子变成一个庙宇模样。此为一怪!庙宇上面有一匾额“三晋名泉”。看来,这座建筑和水有极大关联,否则不会前后“水”和“泉”的。可是戏台和庙里都没有水啊!这是第二怪。

导游走到庙前问:你们看这个庙像什么?看看我们答不出,就讲出一个西游记的故事来。话说西游记孙悟空大闹天宫时,跟二郎神杨戬有段打斗。孙悟空为逃避二郎神,摇身一变成为一个土地庙。那杨戬有三只眼,识破孙悟空的机关,将手中三叉戟对准庙的两扇窗户(孙悟空的眼睛所变)戳去,孙悟空一看不对,慌忙收了法相就逃。电视剧里孙悟空变的庙,就是眼前这个“三晋名泉”庙所拍摄的。

听完后,我仔细看去,嘿,那两个窗户圆圆的,还真像两只猴眼睛。小时候,我不好好学习正科,对“西游记”和“封神榜”这类旁门左道的闲书却看得特别来劲。我觉得这一段导游没有讲好。杨戬有三只眼不假,但是他是发现一个细节后才断定那个庙是孙猴儿所变。通常庙前都有一个旗杆,而孙悟空慌忙之中把猴尾巴变成旗杆,竖立在庙的后边。杨戬正是通过这一点才发现孙悟空的。于是,我就顺着二郎神的三只眼往庙后看去,那里有什么旗杆?!难怪导游的故事回避了旗杆。孙猴子咋没有尾巴啦?这是第三怪。

晋祠之美 在山树水

随便在晋祠里走走就有几千年的故事,实在有些沉重。作为游客,我更喜欢淌漾在晋祠的古朴幽静中,沐浴着清风,任凭风声在那些古老苍劲大树间的穿梭和低语,仿佛在呢喃千古之幽情。大树虽然树皮皱裂,虬枝盘曲,但是枝干劲直,分外显出华夏民族历尽沧桑和劫难的风骨。

最后,用一段语文课的课文结尾,来弥补我少时的贪玩和不好学习。

美丽的晋祠

[鄂教版第十二册课文]

晋祠的美,在山,在树,在水……

这里的山,巍巍的,有如一道屏障;长长的,又如伸开的两臂,将晋祠拥在怀中。春日黄花满山,径幽香远;秋来草木萧疏,天高水清。无论什么时候拾级登山都会心旷神怡。

……

山西游记(三)