丑在美的旁边,畸形靠近优美,丑怪藏在崇高背后,美与丑并存,光明与黑暗相共。

任何国家都无权控制另一个国家。我对古巴的高尚和勇敢深表同情。

——维克多·雨果

期待古巴能从中国摸着石头过河走过的路中,从世界各国,其中包括封锁古巴几十年的美国,发展的道路上,汲取经验和教训,尽快走出一条适合古巴自己的路。

—— 山人

教堂庄严显沧桑 古巴老人雪茄长

如果说老爷车上的旅游是浮光掠影的话,那么接下来,就是脚踏实地的下马观花了。

老爷车把我们载回到原点,离武器广场不远的地方。我们下车后发现,另一个广场——教堂广场(Plaza de la Catedral)其实就在近旁。该广场得名于广场上的哈瓦那主教座堂。1727年兴建,它是古巴哈瓦那旧城主教座堂广场最突出的建筑。周围一些宏伟的豪宅在此修建,也是殖民艺术博物馆和许多餐馆的所在地。

主教座堂的设计是非典型的巴洛克式,前面两座钟楼设计为非对称式,其中右边一个比左边的宽。有时侯,对称看得太多了,不对称也是一种特殊的平衡。设计的人是这样,人的设计也是一样。

主教座堂的大门很威严,代表着上帝权力的一面。大教堂的内部装饰和祭坛都很美,墙上的彩绘玻璃也很精美。不由得我默默虔诚地祈祷:主佑我们古巴行。

据说,主教座堂采用的建筑石材是深海珊瑚石,所以看起来凹凸斑驳,沧桑感特别强,有别于欧美其它大教堂的宏伟辉煌。在我眼中,天主教的教堂显得很庄严,基督教的教堂就随意和亲民一些。而中国的寺庙,在烟火缭绕和上香者的络绎不绝中,熙熙攘攘的就有些世俗,不免有些愚昧的感觉。

教堂广场旁边,有一尊弗拉门戈舞蹈家的雕塑,他看起来一副很不爽的样子。我靠在他身旁,当然也丝毫没有跳舞的激情。

这时候,广场的拐角处,不知什么时候踱步过来一位老爷爷,一看就是古巴革命前的人物,也许是个革命者或者独立战士。古铜色的脸上留着灰白的小胡子,穿得有些花哨。头戴一顶米黄色短檐巴拿马帽,身着一件红蓝花格浅灰色苏格兰式西装。白色衬衣领子笔挺,上束一条蓝底彩条领带,被领带夹规规矩矩地夹在衬衣上,并压在红底金花的的西装背心里。下穿一条雪白的西裤,裤缝挺直。足蹬一双白色皮鞋,上面缝着一条细细的咖啡色流苏装饰。老爷爷左手还拄着一个雪茄色的手杖。俨然是是教堂里做了礼拜,受了心灵洗礼出来的模样。

看到我,老爷爷右手两个指头往巴拿马帽的短檐上轻磕了一下,算是跟我打了招呼。西班牙的问候语我不会,我赶紧Hello!How are you? 的问候着。老爷爷似乎不懂英文,自顾自地从上衣口袋里魔术似地摸出一根雪茄来。嘿,那个雪茄之长,足足有一英尺。平时,我偶尔也附庸风雅,抽一支雪茄,收集雪茄烟和观看《雪茄迷》杂志,这么长的雪茄还是第一次见到。

老爷爷把大雪茄咬在口里近两寸长。一看周围无人,我赶紧向同伴到招呼,给我们照相。老爷爷笑眯眯的摆好post,又从口袋里掏出一根雪茄递给我。这一根就是平常的雪茄,跟老爷爷的那根巨无霸比起来,简直就是小巫见大巫。同伴给我们照完像后,老爷爷还让我拿着手杖,体会了一把旧时古巴人的优雅姿态。当我把雪茄和手杖还给老爷爷时,顺便夹上一张绿色的美钞,以表示我的感谢。

老爷爷拄着拐杖,慢悠悠地消逝在广场拐角。自始自终,他的眼睛里都透着和蔼和坦然,丝毫没有我时刻警惕生怕上当受骗的那种眼光。

现烘咖啡我锐利 古道老街忆旧宅

在武器广场和教堂广场之间,有一条街道叫“我锐利”O’Reilly,这是我自己的翻译。根据谷歌地图,顺着这条路直行,经过八条街,就可以到达市中心的国会山。当然,条条大路通罗马,还有十几条街道都可以通往国会山。就跟人生有无数选择一样,冥冥中我们选择了这条看起来是最近的路线。后来证明主赐予我们的选择是英明的。

“我锐利”是一条狭窄的街道,两辆汽车可以勉强挨着交错而过。路旁的人行道可容两人并排而行。这算是不错的马路了,后来走过其它的小巷后,发现有些街道甚至没有人行道。小路上行驶着三轮车、摩托车,偶尔也有自行车和汽车过去。街道两旁的房子多是两三层的建筑,五颜六色的,极具拉美风格,这是在武汉老租界的欧式房屋所没有的。

楼下一层有些小商店,有当地居民和游人喝咖啡吃早点,颇像武汉当年的里弄巷道,生意兴隆,烟火缭绕。走了不远,看见路边一家咖啡店,门前有几个人排队。进去一问,店里有现烘焙咖啡豆供应。店小二递过来两包装在纸袋里的咖啡豆,拿在手上还是热的。我们问是否可以直接用美元买,店小二问了问掌柜的,回复说两袋(两磅重)16美金。同伴跟店小二讨价还价,能否便宜点。没有想到店小二不还价,你不买,爷还不伺候了(典型的社会主义服务员风格),随手把两袋咖啡豆又放回柜台。

在我的回国购物单上,正好有现烘咖啡豆一项。在美国住地坦帕附近,我还没有看到卖现烘咖啡豆的商店。没曾想“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”。在哈瓦那这么一条不起眼的“我锐利”街上,就碰到了。既可以支援古巴的社会主义建设,又能够满足了中国社会主义的消费,实在是可遇不可求,难不成这就是主的旨意?于是也就不再讨价了,高高兴兴地买了下来,完成了我古巴购物单上的第一项。

接下来,继续在窄小的人行道上前行。在沥青马路跟古老石块街口,斑驳脱离的交界处坑洼不平,雨后水渍斑斑。古老的石块街道书写着殖民地时期古城的痕迹,让我想起中国荆州古城石块街道上的马蹄得得。混凝土层中的碎石裸露,是早期现代文明的产物,在中国应该是上世纪五十年代到七十年代的产物,让我联想到汉口交通路那些曾经繁华后没落的小街小巷。最上面一层平整的沥青路面,象征着现代的高速公路。但是,年久失修,于是就在街道交界处留下了人类文明和城市历史发展的剖面。正像海相的沉积岩由石灰岩、页岩、砂岩到砾岩的层层铺叠,向我们显示历史长河在时光里逐层叠加一样。随着地壳不断运动,不留心就会在地表展现出一个露头或者地层的剖面。

交界处的坑洼里,还残留着适才老爷车上风卷巴拿马帽的那场风雨。提示我们,古巴的街道,从1959年以来,还停留在社会主义的初级阶段,而今中国的社会主义已经走过了这一段路。革命尚未成功,同志仍须努力。期待古巴能从中国摸着石头过河走过的路中,从世界各国,其中包括封锁古巴几十年的美国,发展的过程里,汲取经验和教训,尽快走出一条适合古巴自己的路。让马路边上的这些破旧陈迹,尽快被平坦的康庄大道取代。

路边的民宅,旧得跟老街道一样。从一些敞开的大门往里看,白色大理石的楼梯和墙壁上粘贴的彩色瓷砖壁画,呈现出屋子往日的豪华。楼梯上破损的阶地和脱落的扶把,还有门边临时钉上去的木板,则述说着房屋的衰旧和维修费用的匮乏。楼梯向上,是楼角拐弯处隐隐约约的昏暗,似乎幽幽通向我童年的故居,那是半个世纪前,老汉口洞庭街上一幢叫李帆诺夫公馆的俄式老房。有着幽暗延申中通往三楼的楼梯,那是我闭着眼都能上下的楼梯。因为我早已熟记了每个阶地的数目,还有过道的距离。记得我从三层楼梯扶手上滑下,转弯,再滑下……那里是我童年和梦幻的天地。到了二楼,就不再有楼梯扶手,是别人的家了。楼梯,构成了我童年的一部分。我在那里度过了金色的童年,以及红色转灰色的青少年,直到革命把我扫地出门。

现在身处美国南方的平房小屋,有时会无端想起中国的楼梯,怀念童年的日子,还有哺育我成长的故居。最近,听小学同学微信上附照片说,儿时的那幢房子还在,正在维修。今天的古巴,像极了上世纪50-60年代的中国。

路边的礼品店,其实就是临界的一间房。有些像中国改革初期,自己在家门口摆个摊子的个体户一样,里面杂乱摆几件衣帽和旅游纪念品。通常都会有一个靓丽的小妹妹坐在里面,让人在杂乱无章中感到眼睛一亮。今天的古巴,好像也开始试行“让一部分人先富起来”的个体经营了。

小摊上有一种古巴式的贝雷军帽,让我眼球不忍离开。记得文化革命时,有一顶军帽戴是一件很时髦的革命装扮。虽然,父母当年都曾经当兵打仗,经历过战争的洗礼,老哥也在自卫反击战中上过战场,我血脉中无疑继承有军人的血统,但是,可惜我此生终究无缘军旅。故此,我才会在圣彼得堡的涅瓦河上,头戴一顶前苏联红军帽留影的冲动。此刻的我,对当时没有买下那个军帽后悔不已。那颗贝雷军帽上的红星,依然在我的眼前闪耀。这是我古巴游的第三个遗憾。

鸟语花香入仙境 一方净土尘世中

时间已经接近中午,雨后的哈瓦那在小巷中是潮湿和闷热的。浑身开始发热,头上已有微汗。路边大铁栅栏门里,忽然传来清脆的鸟声。原来屋子里有两排鸟笼子,笼子里有各种黄绿色的鸟在欢叫。由于不认识门牌上的西班牙文,也不知道这是什么地方。正在进退犹疑之间,门口站立的主人向我们招手,示意我们可以进去。

这个房子外有一排四扇铁栅栏门,因此里外一览无余。左右各有一排三四个落地的大鸟笼子,里面是色彩斑斓的鸟儿,跟美国宠物店的那些鸟儿们相似。中间是一块长方形的绿地,种着几颗棕榈树。绿地周围是石砌的围栏,可以当长椅供人们休息。地面是由矩形石砖铺就,干净整齐。在这个陈旧的窄街小巷里,陡然走进一个宽敞透气的世界,抬头不见屋顶,似乎直接可以跟云彩对话,实在是哈瓦那给我的惊讶和无语。

大厅里有三排铁柱,顶头的右手方有个铁楼梯,通往二楼。二楼一排铁栏杆,上面可以看见几张桌椅,仿佛是邀请走累了的我们饮茶或是喝咖啡。大厅里,除了笼子里的鸟,笼前的地上还有一排花,铁柱上也挂有各种兰花。奇怪的是整栋楼里,除了大门口上向我们招手的“守门人“,只有我们几个人在里面惊奇、欣赏、猜测。这到底是个什么机构?显然不是寻常人家,但又不像博物馆或者植物园那样大。楼下还有卫生间。来古巴前,听说到古巴上卫生间是一个问题。进去试用了一下,发现这里的卫生间很干净,就跟外面的大厅一样,没有一点味道。美国标准的卫生间也不过如此。

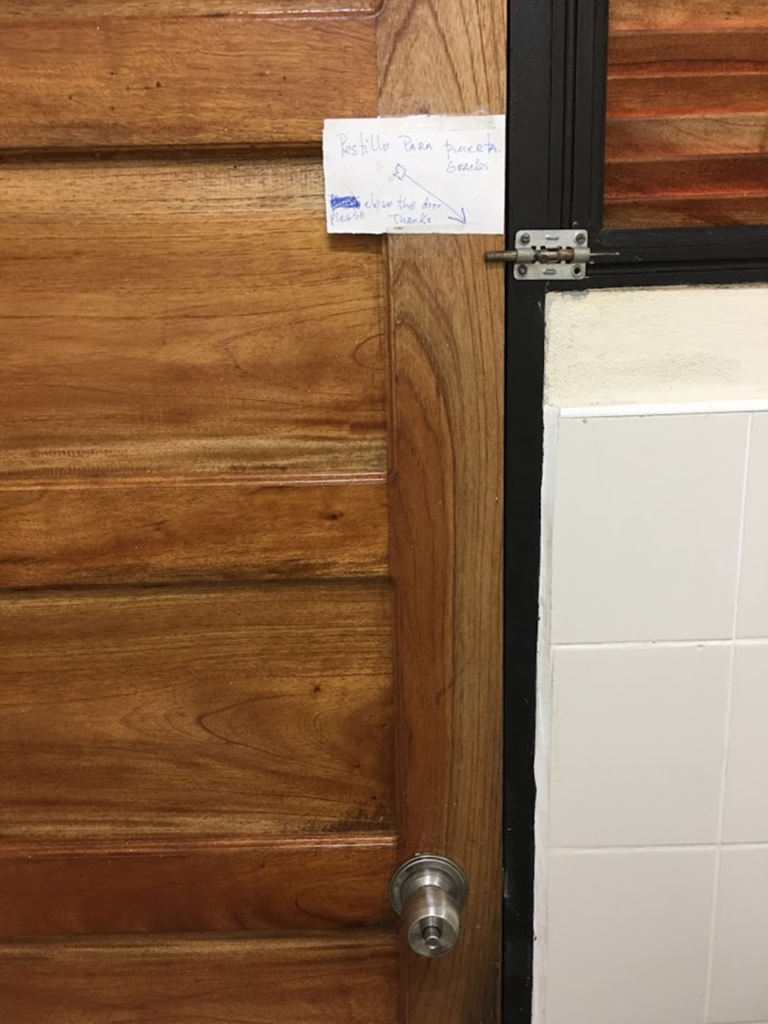

唯一让我感到意外的是门锁。卫生间的门锁跟我们日常生活用的门把手一样,用手一拧就开了。通常是进去后一关门,锁头就咔哒一声关上了。里面的门把上还有一个按钮,按下去后,外面的人就不能打开门了。进了卫生间后,门却关不上。再推一把,并且按下把手上的按钮,门仍然关不上。正在奇怪之间,一抬头,发现上面还有一个小门闩。就是最简单的那种,槽里面有根棍,一拉出来就可以挡住门或者窗。仔细一看,上面贴了一张纸,用西班牙文手写道:Pestillo Para puerta. Gracias 。可惜看不懂意思,只猜到最后一个Gracias应该是谢谢。幸好,下面还有英文:“敬请关门。谢谢!”于是,我按图索骥,成功地关上了门。

记得木心在他的诗《从前慢》中写道:

从前的锁也好看

钥匙精美有样子

你锁了

人家就懂了

木心的这段诗,谴词简单,造句易懂,字面通俗。但是,最后一句却语意隽永,耐人寻味。此公深知诗的真意和韵味。其实,对于一个急需方便的人,只要能进门解决问题就行了。门锁,在这里只是一个文明的象征而已。

如果你是一个自小受文明熏陶的人,当然要将文明进行到底,把门锁上的。再如果,你是一个文明的中国人,既不懂西班牙语,又不懂英语,当你发现门把锁不上时,你又发现门上有一个小门拴时,你仍然可以用世界语去读懂它。所以,这都不是让我意外的理由。

这事如果发生在美国,第一,我会想到修理门锁、或者跟门锁相关的部位;第二,如果门锁坏了,我会换掉损坏的部分,如锁簧或者锁头,实在不行就换一把新锁,几块钱的小事。让我感到意外的是,这么好的卫生间,这么配套的门把手,却安装了这么个不配套、不协调的小门闩,实在是现代文明中一个的败笔。再往下,就会联想或者是物质的匮乏、或者是管理的疏忽、或者是理念的落后、或者是跟外界的文明有待进一步接轨。

无论如何,瑕不掩瑜。这里绝对是滚滚红尘中的一方净土。卫生间外的椅子上,有个小帽子,提醒我们得到施受后,不要忘了感恩。在感恩戴德地奉上绿色美钞后,我们心安理得地离开了。回来后,我还是没有想明白,到底这是一个什么去处。姑且给此地取名“鸟语花香仙境阁”,并作此文,以示我们曾经到此一游。

建议:如果走累了,一定要到这里来休息一下。在鸟语花香中,喝点水或者放点水,这绝对是一个好地方。

惊遇雨果疑故居 圣母钟楼遭大火

出了“鸟语花香仙境阁“继续前行。行到311号时,突然一个熟悉的词映入眼帘,“维克多雨果”。门牌号码下,有一块《维克多雨果之家》Casa Victor Hugo的小铜牌。旁边还有很大一块铜板,上面用西班牙文刻写了许多字。

维克多·雨果,人们称他为“法兰西的莎士比亚”,用伟大的浪漫主义和人道主义作家来形容他,丝毫不为过。难道他也来过古巴?在中国那场十年混乱中,我看过他的《巴黎圣母院》,给我留下深刻印象的不是美女和神父,而是那个被港台译为《钟楼驼侠》和《钟楼怪人》的加西莫多。他是雨果创造的面目丑陋而心灵极美的人物,我心目中的加西莫多就是巴黎圣母院屋顶上那个飞跑的驼子丑八怪。最后,当他看到一生最爱的人被处死时,他又杀死了另一个一生最爱的人,并喊叫着:“天啊!这就是我所爱过的一切!”

读了这个故事,让我感到“爱”的可怕,这种致命的爱不仅导致了他所爱的人——美女和神父的命,而且最终要了他自己的命。巧得很,从古巴回来没几天,巴黎圣母院发生重大火灾,希望,不是加西莫多为了警示世人,而在坟墓中发出的爱的诅咒。

WG后,我读过他的《悲惨世界》,主题和《巴黎圣母院》不一样,是写人类与邪恶之间不懈的斗争。宣扬人类本性是纯洁善良的,在经过苦难的历程后,将一同走向幸福,而不是为爱而死。在这一点上,我更喜欢《悲惨世界》里的冉阿让。如果说,看完一篇小说,可以让读者记得其中的一个人物,这部小说就是成功的。那么,雨果《巴黎圣母院》中的加西莫多和《悲惨世界》中的冉阿让就是让我终身难忘的人物。读完《悲惨世界》,耳边就如听到贝多芬第九交响曲中的欢乐颂一样,:

欢乐女神圣洁美丽

灿烂光芒照大地

我们心中充满热情

来到你的圣殿里

你的力量能使人们

消除一切分歧

在你光辉照耀下面

四海之内皆成兄弟

看到网上有人说 “(哈瓦那)雨果的故居,造访了三次,每次都以不同的理由拒让参观!”有人说“雨果故居,其实就是个三层楼的小房子,没有想象中雨果的手稿遗迹,就连解说人员也没有”,甚至有人说“维克多雨果原本可以安安静静的待在古巴成为一方军阀”。似乎雨果来过古巴,这里真的有雨果在古巴的故居。其实这应该是个误传。

据史料记载,雨果在拿破仑三世1851年政变后,流亡海外。离开法国后,雨果小住布鲁塞尔,随后搬到海峡群岛,先去了泽西(1852–1855)后去根西岛(1855),这些都是英国的领地。在1870-1871年巴黎围城之战时,雨果再次逃到根西岛,最后返回法国,度过余生。没有记载说雨果到过南美洲和古巴。但是,古巴确实有许多纪念雨果的地方,除了这里以外,哈瓦那还有维克多雨果公园。我不懂西班牙文,回来后把刻在铜板上的文字,用谷歌逐字逐句翻译成中文,大意如下:

纪念维克多・雨果

(生于贝桑松 1802 – 逝于巴黎 1885)

诗人,剧作家,政治家,人文主义者,正义捍卫者,支持古巴争取独立斗争并宣布:”任何国家都无权控制另一个国家。我对古巴的高尚和勇敢深表同情。”

这座房子由古巴合作和其他法国朋友合作,由城市历史学家办公室修复。

故此,我认为这个331号房子,应该是古巴和法国的合作项目,用来纪念雨果的“维克多雨果之家”,而不是雨果故居。古巴之所以这么爱戴雨果,那是因为雨果曾经支持过古巴独立。1867年,他号召西班牙将自由归还古巴,反对殖民地制度。正如碑文所示,雨果宣称:“任何国家都无权控制另一个国家。我对古巴的高尚和勇敢深表同情。”

当然,只是个人的看法,具体如何,将留待对雨果生平更了解的人来置评。不管怎么说,在古巴遇见雨果的踪迹,真是奇遇一桩。

国会大厦修不止 雪茄正宗高稀霸

惊喜之后,继续前行。没有多远就走出了狭窄的我锐利街,来到一个小小的街心公园( Parque Francisco de Albear y Lara)。公园中树立一个石碑,一个男士雕像站在石碑上,一个女士雕像站在石碑下台阶上。前面就是以革命广场英雄命名的马蒂大街,哈瓦那大剧院和国会大厦就在对面。

很多行人走到这里,都在街心公园这里打尖,我们也不例外。稍事休息后,就跨过了马蒂大街。刚才还是好好的天,突然间又下起雨来。还好,在哈瓦那大剧院的餐厅旁,有两排露天餐桌椅子在屋檐之下,我们得以在此避雨。(古巴旅游小贴士:出门在外须带伞,下雨无伞也放心。)

哈瓦那大剧院门口,排队等侯参观的人潮拥挤。我们住在华盛顿时,经常可以到肯尼迪中心观看高水准的演出。也见过纽约号称世界第一的大都会歌剧院,还有阿根廷号称世界第三的科隆古典国家大剧院,回国也看过北京的大鸟蛋——现代国家大剧院。因此,参观哈瓦那大剧院对我们而言,其实是可有可无的。好在大雨不到半个小时就不见了踪影,就跟忽然到来一样。

国会大厦(El Capitolio),就在国家大剧院街对面,是古巴的一座新古典主义建筑。大厦落成于1929年,由于当时的古巴政权处于美国权力控制之下,是由美国建筑师仿美国华盛顿国会大厦而建造的,因此,风格跟美国华盛顿的美国国会大厦类似。咋一看,还真有点美国国会大厦的意思。但是,比华盛顿的国会大厦要小一号。

国会大厦建成后到1959年以前,是古巴众参两院所在地。古巴革命后,改为古巴科学院所在。不巧的是,这座国会大厦还在维修中,听说已经修了好几年,一直不对外开放。我们眼前的国会大厦,拱顶上还带着维修的帽子。我在华府居住的几十年里,对美国国会山里里外外都已经十分熟悉了。听说这个大厦里有一座象征着共和国的女神雕像,是世界上第三大室内雕塑,其它的就泛乏可陈了。

不过,雨后走过哈瓦那国会山,水磨石地上的倒影和大楼旁高大的棕榈树,以及国会山在雨水中的影子,一起所构成了加勒比海特有的哈瓦那国会山风景,确实是北方大陆上华盛顿的国会山无法比拟的。

国会山后面有一个雪茄商店,原来是生产雪茄的工厂,可以参观的。后来雪茄工厂搬走了,只剩下门市部,可以在那里买哈瓦那雪茄。其中最有名的牌子是高稀霸(cohiba),在全球8大知名雪茄品牌中排名第一,被人称为雪茄之王。据称,高稀霸在雪茄界的地位犹如葡萄酒中的拉菲,是雪茄品牌的No.1。

高稀霸的历史要从中国文化大革命开始的那一年,1966年算起。当年的古巴领导人卡斯特罗偶然抽到一根由他的侍卫所购买的散装手卷雪茄,发觉不管口感还是香气都非常出众,于是便吩咐侍卫聘请卷烟工人——爱德华多担任卡斯特罗专职的雪茄卷制师,高稀霸雪茄因此而来。它也因卡斯特罗的青睐而风靡全球。就如同中国的熊猫牌香烟一样,原来只是特供毛泽东和邓小平等国家领导人一样,高稀霸雪茄原来只是专门为卡斯特罗和古巴高级领导人限量制作的,也作为外交礼品赠送外国领导人。直到中国文革结束后的1982年,才开始投入商业民用生产。

不过,千万要注意哦!目前市场上高稀霸有两种,一种是古巴产的,是正宗的高稀霸。另一种是多米尼加生产的美国仿高稀霸,这种美国仿高稀霸用的根本不是古巴烟叶。而且,这是唯一可以在美国销售的高稀霸。直到最近,由于古美建交,美国人民才能从古巴购买,并携带进海关一百只高稀霸雪茄。根据雪茄大小粗细和包装不同,高稀霸价格也不同。哈瓦那橱窗里摆的高稀霸标价几十个古巴兑换券(CUC)一只,折合成美元大约二三十美元一根。在商店门口守门人处,我们买了一盒5根6吋长的软包装高稀霸,和一盒含有高稀霸和其它古巴名牌雪茄的混装5根6吋长的软包装,索价20美金一包,比商店里的便宜多了。这样,我的第二个古巴采购任务也就顺利完成了。

从一大清早起来,到目前马不停蹄地走了一上午,我们逛得肚子饿了,走得腿脚也乏了。船上免费午餐和水酒都在热切地等着我们呢。路过中国城时,也没有劲儿去寻找当地的中餐馆了。再说,先前老爷车已经带我们走马观花了一遍。因此,我们在华人街的大牌坊下照了一些照片,就打道回府上船了。

等吃饱喝足休息够了,再继续上岸探索哈瓦那老城那些未开垦的处女地。

2019年4月20日 初稿于瓦蓝湖

2023年2月28日 修改于瓦蓝湖