下午听韩秀老师讲座,有关【非虚构写作之种种】。大家都是在现场听课,只有少数不在华府的人,如我,才在网上听课。

她的一些提法,对我很有启发。比如,她认为小说是最谦逊、最能容纳他人的文学载体。即使小说用第一人称讲故事,读者也知道文中的“我”,并非作者本人。作者本人跟故事的主人翁,或者其他人都没有直接关系,一切都是虚构的。作者并没有直接在文中发言或表态,而是在幕后躲得远远的。作者其实是通过这些虚构的故事和人物,来表达其内心的真实意图。

有没有例外?也就是说,会不会有第一人称讲故事的小说,讲的是自己真实的故事。我有个“坏习惯”,常常被别人讨厌和诟骂,就是质疑一些我不太了解的说法,并提出不同的看法,或幼稚、或无知、或肤浅。

踏入“从心所欲”之年,人们就会知道,每个人认识都局限于各人自身的经历和环境。故此,我不会打算将“真理”的普遍性纳入个人狭隘的认识范畴内。年轻无知无畏的时候,人们容易产生这种想法。当然,年纪大了,愈发固执己见,也不乏其人。

现在,我尽量不会直接提出不同看法或者当场反驳了。因为很多时候,在课堂上会引起哄堂大笑,在朋友之间会引起不必要的争吵;更多的时候,是自己的浅陋和无知暴露无遗。比如,当我被“培养”成无神论者时,认为“上帝”、“真主”、“佛主”等神仙鬼怪都是荒谬的信仰。比如,当我被教育要对伟人“无限热爱,无限信仰,无限崇拜,无限忠诚”时,却狂热到五体投地。

当然,我也不会随便就去怀疑牛顿的力学原理和爱因斯坦的相对论,不管是狭义还是广义,因为我实在够不着他们巨人的肩膀。但是,我会自己去试图弄懂那些属于我狭隘认识范围中的一些常识问题。所谓陋习难改,虽然正在、还在改着。

为什么会有以上这个问题?因为我以前在读萧红的作品时,觉得她那种自传式叙事方法,似乎是一种介于小说和散文之间的边缘文体。读后会感到,这篇小说除了散文化的叙述语言与传统小说的叙述语言不同以外,有些地方,讲的就是“我”作者本人,因为跟作者的经历极为相似。具体的实例,就不一一列举了。

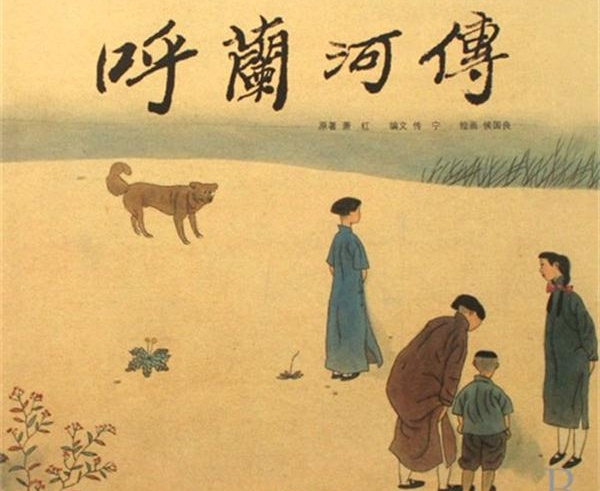

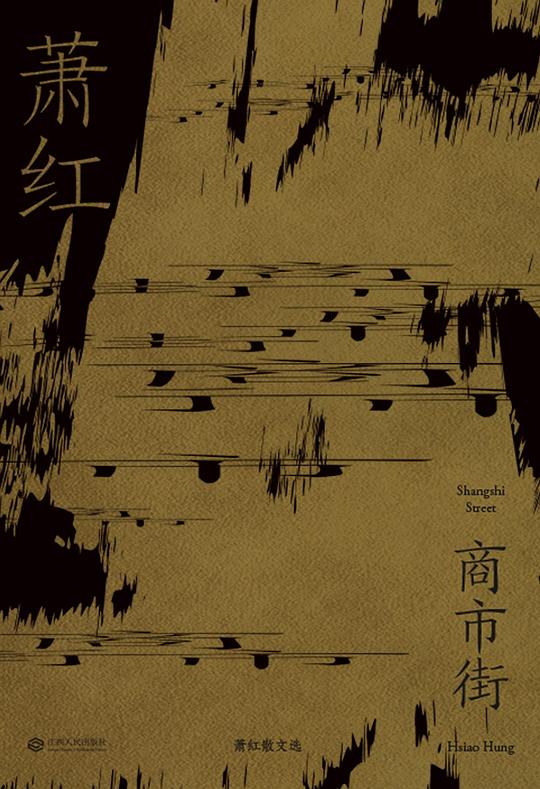

于是有人认为,萧红的小说,如【呼兰河传】,不是一部严格意义的小说。同时,萧红的散文集【商市街】使用了不少小说的技巧,发表后曾遭到“看不明白”的议论。从文体上看,它更接近小说,不过它又是“不折不扣的生活记录”(见萧军《商市街·读后记》)。1936年文化生活出版社(上海)出版时,定名为【商市街】(散文集),而2012年现代出版社就将其列为【商市街:萧红短篇小说】

不管人们怎么看,萧红的作品到底定义为小说还是别的什么文体,都说明萧红的作品文体具有“虚构”和“非虚构”两者交融的边缘性。有人称之为“萧红体”。

正如我在大学里的一位英文老师讲的:“Every rule has its leaks”凡事都有例外(每条规则都有漏洞)。老师教了我三年,很多话都忘了,这句话不知怎么至今记得。萧红的创作,从一个方面试图表明,小说这样的虚构写作,也有可能读到作者真实的一面,真实的事件或者真实的感情流露。同样,一个不折不扣的生活记录或者一篇散文,也可以写得“像小说”那般虚构。

不过,即使是有漏洞的规律,也仍然是规律。正如医生说,这个手术有99%的成功率,这种疫苗的疗效有90%以上,在人们的心中,那就是可以成功的手术和有效的疫苗。小说,说到底,还是属于虚构类的文学作品,作品中的人物,即使有原型,都是作者在脑海里虚构产生的。

既然是“非虚构写作”,如新闻报导、采访记录、传记写作之类,当然就要尽可能地尊重事实,切忌道听途说和主观臆想,让自己隐没在事实之后。而其它的“非虚构写作”,如我自己写的随感(日记)、杂文则应该是如实记载当时的事件,以及作者的真实想法和反应,做不到100%,能做到99%也好。

作为我自己,则是尽兴地读书,随心地写作。诚如韩秀老师所言:“准备发表的不在此列”。

03/05/2023 周日