美国纽约,是个藏龙卧虎的地方。一次偶然的机会,在纽约参加了一个纽约作家的新书发布会。这种新书发布会在我们华府也时有举办,通常都是近期发表作品的作家们谈他们的新书,发布会上读者可以提问,作家回答。现场购书者,可以得到作家的签名。

会场一进门的地方,摆着一排长书桌,上垫蓝色的桌布。桌上堆满了纽约作家们写的书。看了一圈后,我拿起来一本《古文观止化读》,是给今人讲解古文的书。这类书在书市上多如牛毛,可以说,随便什么人都可以写出来。因为古往今来,读这本书和解注这本书的人海了去了。尤其是那些耳熟能详的好文章。随便挑几篇,把前人的评注抄一下,改头换面就是自己的文章了。

即然如此,为什么我还要拿起来看呢?因为作者。早就在圈子里听过作者的大名。拿起来就是看看作品如何?结果一拿起来就没有放下,一直把它带回家。

一经翻看,就知道写这本书的是个老手。不仅文章中每个难点和要点都解的头头是道,而且深入浅出,一读就知道这是个真正看懂了的人。同时,作者又是一位高手,不仅自己懂得透彻,而且讲解得好。除了在字、词、句子的层次上解疑答惑,更在整篇文章上提刚携领,让读者既能细细欣赏文中之美妙,又能跳出三界,看清作者的意图和创作背景,使后人能更深入地了解前人。不像我手中的另外一本《古文观止》注解,注解不详且遗漏,译文也很生硬,读起来很是费劲。

有些人读的书多,明白书中的意思,但是表达能力稍微逊色。这种人的文章虽然有内容,但是读来索然无味。还有的人,书不一定读懂了,但是善于表达,会编故事。这种人的文章可读,却不可信。

此外,还有两种人。一种是读书不行,讲故事也不行,全靠东抄西袭混日子。这种人的书不要去读,读了误己害人。另一种人相反,书读得好,故事也讲得好。他们的故事不仅叙述严谨,言之有物,而且文采飞扬,娓娓动人。捧起《古文观止化读》就给了我这种感觉。

这本书的作者就是王鼎钧,人称“鼎公”。此刻,鼎公就坐在书桌后面,忙着给人签名。待鼎公稍闲,我拿着书上前问道:“这本书不是今年的新书吧?”封底上是2013年出版。鼎公说:“是的,是以前发表的书。我把这些以前发表的书拿来卖,卖书的钱全部归捐献给作协。我在这里签名也是为了支持作协的工作。”

书读得好,故事讲得好,人有公益心和慈善行,更好。书是一定要买的了,也算是了了鼎公一个小小心愿,间接行善吧。当然,名字也要签,更要合影留念。

鼎公著者等身,诗歌、剧本、小说、散文、论著、回忆录都写得好。有人说,他的一生是一部史诗。有人说,他的一生是一部长篇小说。有人说,他的一生是一部连续剧。

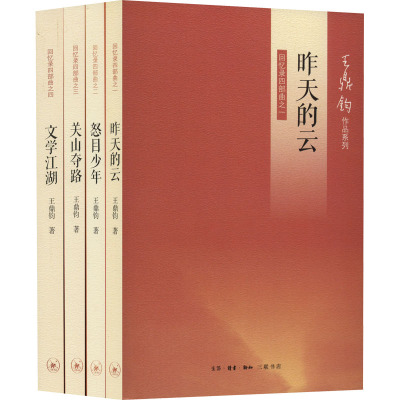

鼎公却以为都不是。人的一生只能是一部回忆录,是长长的散文。晚年,人生由绚烂归于平淡,于是闲来写就自传回忆录——《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》。

鼎公之言,甚合我心。我的一生,恐怕只合适散文和随笔来诠释。因为既不是诗那么浪漫,又不是戏剧那么有情节和高潮,更不是小说那么跌宕起伏。一条涓涓细流,只适合散文的平淡叙述。看来,后半生是一路记录生活一边遣发随感。而前半生,也可以用散文回忆一篇篇一段段地串联起来。

诚如鼎公所言:“人到了写回忆录的时候,大致掌握了人类行为的规律,人生中已没有秘密也没有奇迹。”人生此刻,幻想退位,激动消失,正是人生第三境界,“看山还是山”。

回头看,人生一路攀登过无数个大大小小的山峦;往前看,还有生命中一座座待登之山颠。一步一步地走,一篇一篇的写,今日的山延续昨日的山,山多了,或许会将人生的脚步连绵成一系列的山脉?

往时今日

五年前的今日时立春。曾作《采桑子》记之。

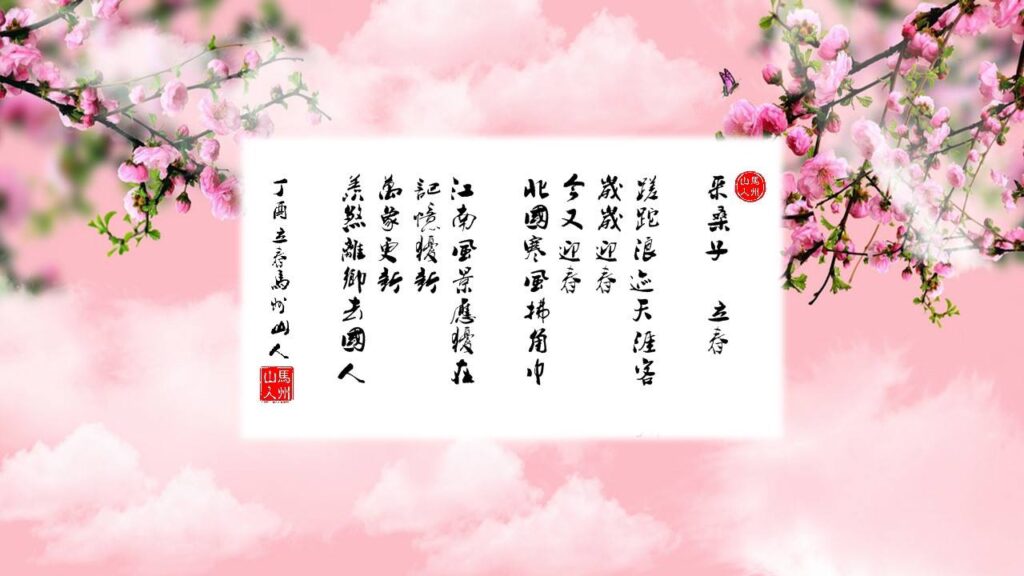

【采桑子】立春

蹉跎浪迹天涯客

歲歲迎春

今又迎春

北國寒風拂角巾

江南風景應猶在

記憶猶新

萬象更新

羨煞辭鄉去國人

还有八年前的一首五言,题摄影社老友的一幅照片。

一湖流云

远峰绕流云

湖光掠影深

小桥映平湖

野花着墙根

红灯悬白壁

茅屋半掩门

老矣吾将隐

觅菊此山村

没有想到,退休后真的来到瓦蓝湖边居住。善哉善哉!

2023年2月3日 周五