昨日还在下雨,今天竟就晴了。气温回升到60多度,蓝天丽日白云,些许有些风。是冬日里难得的好天气。

莉莉和援朝夫妇自纽约来DC玩,住维州阿灵顿。莉莉是老婆的大学同学,关系近乎现在的闺蜜,去年来美到过DC。援朝以前在美国上过学,对美国有相当的了解。二人来美看望纽约工作的儿子,算是旧地从游吧。

早上和老婆驱车前往阿灵顿驻地接应,做导游地陪,聊尽地主之谊。

一行游过林肯纪念堂,越战纪念墙还有韩战纪念碑。韩战纪念碑全名是“朝鲜战争老兵(阵亡将士)纪念碑”。我来美国那年(1988年)批准建碑,到1995年才完成。援朝当年在美时,韩战纪念碑尚未建立。这次,他对此颇感兴趣。或许跟他的名字也有一定的关系吧。

我跟援朝是第一次见面。上了车后,大概莉莉以为我知道她老公的姓名,没有跟我们介绍。大家互相握握手,彼此就算是认识了。援朝理一个小平头,眼睛不是很大,眉毛黑黑的,五官端正。脸上没有什么老人斑和眼泡皱纹什么的,挺精神的。援朝跟我是同年,但是身材保养得很好,没有我那掩饰不住的啤酒肚,也没有满头花白(不知是否染过)。加上标准的180个头,显得比我还要年青。当年肯定是大多女孩子心目中的白马王子。

下车后,看到援朝上装一件细帆布黑夹克,下穿一条黑色旅游裤,上上下下都是拉上拉链的口袋。每一件出国的物品,护照,护照复印件,钱包,卫生巾,手机等都仔细安置在相应的位置。一个小型相机斜挎肩上。一身黑色打扮合体,既有旅游的休闲,又透着精明干练。

第二次世界大战纪念碑与古罗马的露天圆形剧场颇为相似。莉莉和援朝以前都没有看过的。我走马观花地来过几次,也没仔细看。原以为这里只竖立美国五十个州的纪念碑,其实认真数了一下,每边十四个碑,四面就是五十六个碑。其实是五十州加上特区和五个美属领地。我只知道如波多黎各,关岛,美属维京岛,美属萨摩亚,但是看到菲律宾在上面列着的名字时,我就不明白了。援朝告诉我,他到过菲律宾,知道菲律宾原来是西属殖民地,后来成为美国殖民地。二战期间被日本占领。所以,在二战纪念碑里,有菲律宾的一席之地。没有想到,在这里学习到一段美国近代历史和地理。

援朝对美国很感兴趣,问我美国好在哪里。我说有两点:environment & flexibility。 环境就不用说了。在美国,人的灵活性和选择性也要高得多。虽然,中国在这个方面近来有长足的进步,但是由于体制不同,还有很长的路要走。

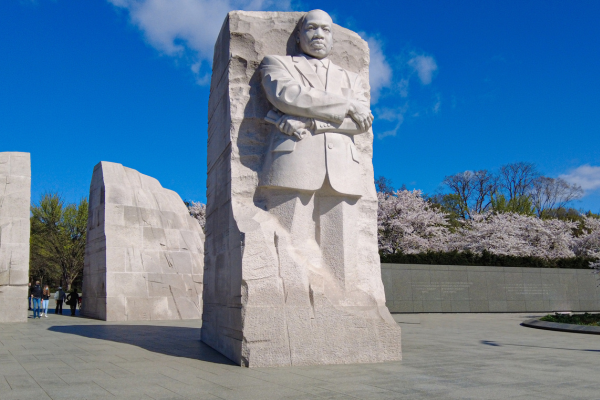

马丁路德金的纪念碑,白色的花岗岩石雕,从象征绝望的大山中,带着梦想,脱颖而出一个“希望之石”,矗立在潮汐湾边(Out of the Mountain of Despair, a Stone of Hope)。 金双臂交叉站立,沉思在他著名的那个梦中。似乎呼喊着“我是一个正义,和平与公义的鼓手” (I Was a Drum Major for Justice, Peace, and Righteousness)。当我介绍说,金的石雕是来自中国大陆,是出自一个叫雷宜锌的湖南长沙人。他们既吃惊又自豪。

罗斯福纪念馆,是第一个将伟人纪念堂 memorial 以露天形式开放的展览馆。有林肯和杰弗逊两个纪念堂一方一圆的遥相呼应,蓝天白云下的罗斯福在轮椅上显得那么亲民。

看完罗斯福纪念馆,中午已经过了。大家有些饿了,正好到DC的鱼人码头去尝尝海鲜。那里有当面打开的生蚝,味道鲜美。还有我到美国后才吃过的比目鱼flounder,此地国人称之为龙利鱼(广东话)。虽然我更喜欢清蒸龙利,但是鱼市上只有油炸的。不管怎么说,夫妇俩都没有吃过,也算是尝了鲜了。鱼市小馆给的分量很足,四个人只吃了三份鱼。鱼市周边也在盖楼,有一段时间没有来了,DC静悄悄地按着自己的节奏变幻着。

国立非洲族裔美国人历史文化博物馆(黑人博物馆) National Museum of African American History and Culture 是今年九月刚刚建成的,我都没有机会看过。远处看着四四方方一块大金砖,近看是三层倒梯形摞在一起,墙壁是金色镂空的非洲图案。走到门前,守卫问我们要票。啥?DC的国立博物馆还要票!“那,在哪里有票?”“不好意思,没有票了,明日请早。”才下午三点就没有参观票了,怎么回事?正说着,看见两位游客没有票也进去了,忙问他们怎么可以进去?回复是一张票可以进六人,他们只有两个人。看到我们认真要进去参观的样子,就把我们四个人算在前面那两个人的一个组里,让我们进去了。我跟他们吹牛说,因为我长得黑,守门的将我作为兄弟关照,所以才能进去。到现在,我还没有明白为什么参观黑人博物馆要票。

两位女士走得累了,看了一下就在走廊长椅子上坐着休息了。援朝和我每一层楼,每一个馆和展室都认真地看着。看黑人是如何在表现寻找自己的身份和个性 identity。有个展览室用 Making A Way Out of No way 来讲解黑人是如何从无到有的融入主流社会,如何从早期的奴隶,变成合法公民,到社会承认,在许多行业里独领风骚,最后登上总统的宝座。不禁让我想起鲁迅的一句名诗“于无声处听惊雷”来。

载着二位在国会山下合影时,太阳已经发灰,躲在云后了。天色暗淡下来。一天的参观对我们来说,还是有些累的。遂打道回府。

晚餐是莉莉点的越南米粉,在石家庄的355大道上一家老字号的越南店坐下,推荐品尝了特色越南咖啡。晚上的节目是何平的环保基金会的节目,从国内请来女子水晶乐坊为其二十周年庆祝。和请来两位据说是国内有名的歌手作为其环保形象大使。可惜,我们在这方面跟国内脱节了,她们唱的歌也听不太懂。问问刚从国内来的援朝,是否了解她们,他也OUT了。大概是无形的代沟吧。

12/03/2016 周六