闲读,看到周树人(鲁迅)、周作人、周建人三兄弟家族内部关系。

老大跟老二关系恶化之深,到了老死不相往来的地步。不仅多次恶语相向,甚至大打出手。以至于他们两人的葬礼,双方家属都没有出席。据说是因为老二的日本媳妇。

老二和老三都是娶的日本媳妇,而且这两个媳妇是姐妹,一双姐妹嫁给一对兄弟。这在当时的文坛上,应是一段佳话。

老三跟两个兄长的关系也不谐。和周作人更少来往。不过老二(周作人)做了汉奸,遭到国人唾骂。

周作人做汉奸,背后有一段故事。1937年日本拿下平津后,邀请周作人出来做官。周作人闭门不出,保持了气节。

这时候,发生了一次针对周作人的暗杀。一个访客向周作人当胸一枪,所幸子弹射到周作人的铜纽扣上。但乱枪打死了周宅胡同口的一个路人。死里逃生的周作人认定是日本人暗杀他,惊恐之中他只得答应了日本的要求。这次暗杀彻底改变了周作人的一生。

再加上当时北京的大学都已南迀,失去教职的周作人,收入大幅缩水,养活一大家子愈发困难,只能靠微薄的稿费支撑。建国后周作人曾给周总理写长信解释,说他并非诚心作汉奸,实属〝家累〞,一家“十四口人”都要他养,无法去家南下。不否定这是原因之一。

历史已经无法还原。不管出于什么理由,周作人出任伪职是事实,就如同汪精卫是汉奸一样。如果不想当汉奸,多少爱国志士都死不足惜。胡适、梅贠琦、傅斯年都在北平忍辱偷生,却坚决不做伪职,他却做了。北洋军阀吴佩孚就宁死不做日本人的官。同样的压力,别人扛住了,他却没有。这是事实。

当然,周作人不是十恶不赦的恶人。他是一个在巨大压力下做出选择的“软性知识分子”。他不是主动卖国,也不是有野心,他是“被时代反复擤鼻涕的一张纸”。

这里面还有一个故事,老三的小儿子周丰三,这个19岁的辅仁大学高材生,当着周作人的面,他把手枪对准自已太阳穴,扣动扳机,自杀身亡。手枪顶在太阳穴上,扳机扣下去的那一瞬间,他做出的不是死亡的决定,而是狠心把自己从父亲的命运里割出来。十九岁,书还没读完,人生还没开始。而他用生命写下的,是这个家庭最刺目的注脚。这一枪,贯穿了父亲,也贯穿了那个时代。让周作人余生都像在废墟上行走。

这些都是过去没有听说过的周家故事。都说往事如烟,其实那些烟云时不时为后世露出些端倪。历史不是非黑既白,它是烟灰色的,淡淡的浓浓的。没有绝对的坏人,也没有绝对的英雄,只有无数被时代巨轮碾压、被迫做出选择的普通人。

鲁迅选择了战斗,周作人选择了苟活,周建人选择了沉默。而那个19岁的周丰三,用一粒子弹,替整个家族、也替那个时代,留下了一声最响亮的叹息。

如今,周氏三兄弟皆逝,恩怨随史料不断被重读:是性格宿命、经济压迫,还是时代夹缝?后人道德评判需兼顾历史情境与个体挣扎。

回首中国走过的七十年,一个时代的动荡,也足以把人的性情、选择,甚至命运,撕扯到支离破碎。

往时今日

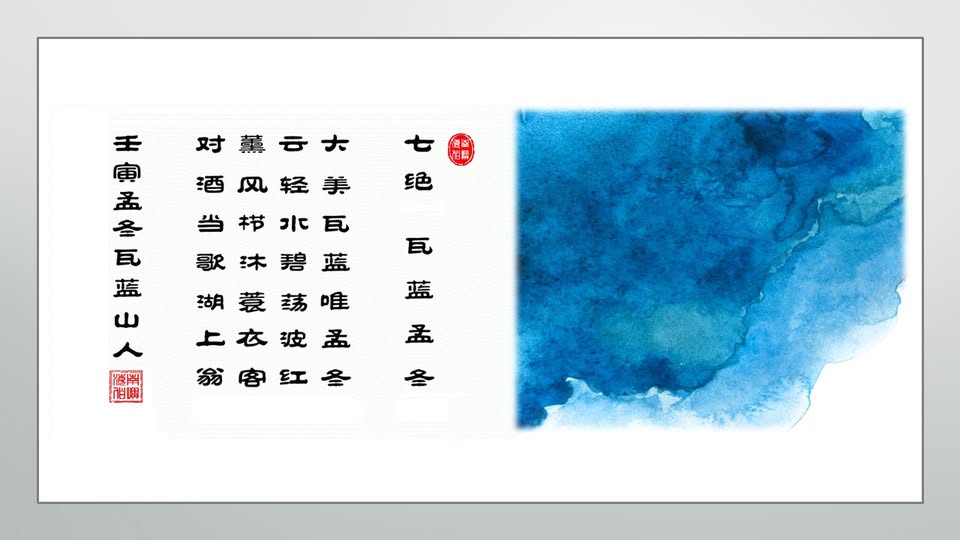

三年前今日,习作小诗二首。

【七絶·瓦藍孟冬】

大美瓦藍唯孟冬

雲輕水碧蕩波紅

薰風櫛沐蓑衣客

對酒當歌湖上翁

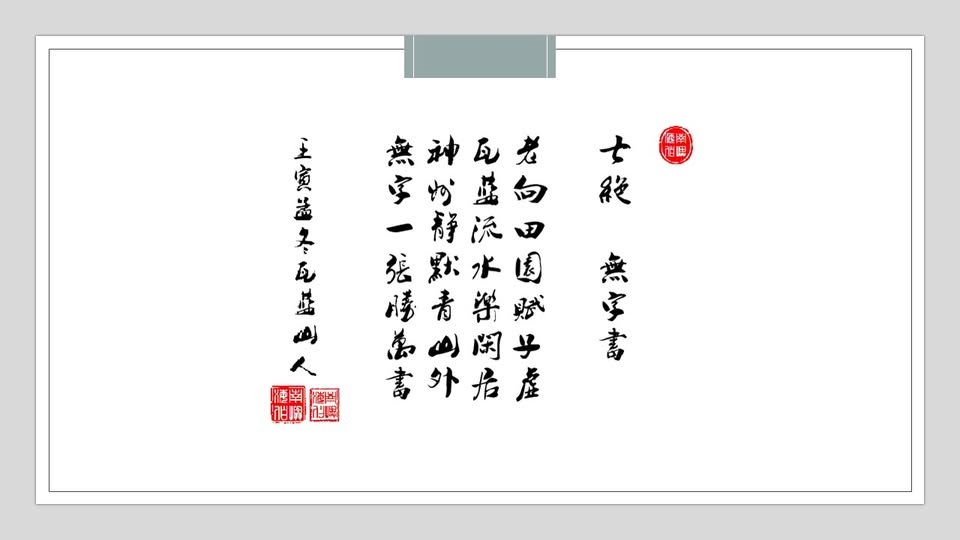

【七絶·無字書】

老嚮田園賦子虛

瓦藍流水樂閑居

神州靜默靑山外

無字一張勝萬書

11/29/2025 周六