迷你小火车

上午九点多,我们从码头出发,乘坐一辆迷你旅游车驶向韦尔特海姆。这是韦尔特海姆专为游客设计的旅游观光小火车(Landzug Wertheim)。车厢能坐20-30人,路线约2-3公里。来回穿梭于Main河码头、老城区和城堡山脚。夏天高峰期每半小时一班。

绿油油的火车头(像个调皮的“青蛙”)拉着亮黄车厢,车子没有空调,窗户敞开着,美因河畔湿润的空气夹带着初夏的暖意涌进来,混合着半木房屋的色彩与气息。

我们的导游是一位犹太老太太,她身边带着小孙子,还热心地帮我把手推车抬上车。大概学校已经放假了吧,孩子们陪伴祖辈出行,也让这段旅程多了几分温情。

洪水和生活

下车后,我们穿行在小镇的石板街上。街道狭窄,两旁是彩色斑斓的木架房屋。

许多墙上刻着洪水留下的水位线,最早的年份可以追溯到17、18世纪。当地房屋多为半木结构,设计时就考虑洪水——居民被要求在洪峰时故意让地下室进水,以平衡内外水压,避免墙体崩塌。

一家水位线标志1995年的洪水几乎淹没了大门。另一家标志着大门1920年曾经被洪水淹没。小镇屡次被河水淹没,却依然有人在此世代居住。当地人说:“河流带走房屋的一层墙皮,但带不走我们扎根在这里的七百年。”

这句话仿佛在耳畔回响,简单却沉重,透出人与土地之间不愿分离的情感。都说故土难离。是啊,我们没有生长在这里,很难理解当地居民对这个小镇的深厚感情。

上大下小偷税房

沿路走进市集广场。红白伞蓬下,游客与居民正在悠闲地享用早餐;小喷泉清水汩汩流淌,仿佛在守护这个广场几百年来的日常。

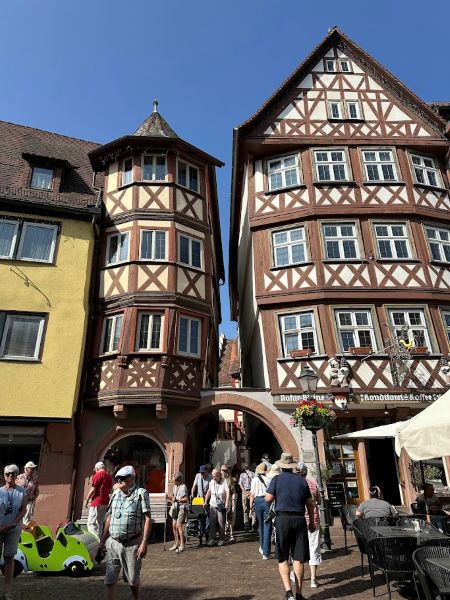

广场周围的房屋形制各异,有些是下窄上宽,重心不稳的模样。这是中世纪时期为逃避课税而兴起的建筑智慧。

那些看起来随时要倒的半木结构房屋(Fachwerkhäuser),倒是老城区的一大特色。走在窄巷里,抬头就能看到上层楼房像层层“悬臂”般向外突出,下面窄窄的地基仿佛在“偷懒”——这可不是设计师的“失误”,而是中世纪市民们的小聪明,完美诠释了“上有政策,下有对策”。背后的故事是税基占地。

中世纪的德国城镇,市政当局按房屋占地面积征税,而不是总楼层面积。这就给了居民“操作空间”。他们故意将一二层地基建得窄小(减少税基),然后让上层(尤其是三层以上)向外突出,形成“悬挑”设计。这样,上层“免税”空间扩大了,能多住人、多储物,却不增加税负。

穿过粉红、棕黑和金黄的半木房屋,抬头仰望上层突出、框架交叉,下面地基窄窄的,看起来随时要“倾身”向前倾听街头闲聊——正是那种“重心不稳”的经典!墙上那些小窗和花箱,藏着实用心机:防雨、增光,还能从上层“偷窥”街景。

据说,这种技巧在14-16世纪盛行,不仅在韦尔特海姆,在其它德国小镇也常见见。当然,如今这些房屋多是文化遗产,受保护不能改动,但故事流传至今,成为导游爱讲的“小镇秘闻”之一。

桥跨冷战裂痕

在古老的巷道间穿行,仿佛在解码中世纪悬挑秘语。不知不觉走到一条安静的小河边。

这里是陶伯河(Tauber)。蓝天映衬下,近处粉绿橙黄的房屋像一串彩虹珠链,河水平静如镜,倒映着桥影和小船,远方的绿野和远山添了野性诗意——好美的一幅韦尔特海姆“河畔画卷”。

一座小金属桥横跨陶伯河。这条河不宽,水流平缓,却曾是冷战时期东西方的分界线。游客们排队过桥,背景房屋从红瓦白墙到粉墙拱窗,五彩斑斓,河水在脚下轻轻荡漾,感觉像集体“穿越”中世纪。

河对岸,是曾经划分到东德的地界,水面下藏着几十年的政治裂痕。今天游客们轻易跨过,怎会想到,两岸有着截然不同的故事,这里曾是“东西德”的一道三八线?。桥梁不仅连接地理空间,也连接了被切割的记忆与时间。

垂直的洪水年鉴

回到岸这边来,几乎意识不到冷战时河两边的巨大区别。只有脚下铺设的红砖路面在路旁绿树阴影里延申。

沿路前行,前面一处水位石刻高高矗立。阳光斜洒在砂岩墙上,那根白色标尺像一位沉默的老人,身上布满岁月的“皱纹”——一个个年份和水位数字,诉说着美因河的狂野脾气。背景的绿藤、蓝天和小径,柔和了历史的沉重感,让人觉得这不是灾难的清单,而是小镇与河流的“情书”。

最底部的刻度是四米,最高处达八点五米,对应的年份是1682到2011的洪水“年鉴”。记录了美因河和陶伯河交汇处超过三百年的水患史。站在它面前,几乎能想象当年洪水翻腾,淹没葡萄园和街巷的场景。逐一解读那些刻痕(从下到上,水位渐高)——它像一个垂直的时间线,提醒居民“河水涨落,皆有定数”。

小镇的比萨塔

红色砂岩的水位墙旁边是一座白色高塔,韦尔特海姆的著名地标——“尖塔”(Spitzer Turm)。

尖塔紧邻陶伯河岸,白色的圆柱形塔身、黑色的八角锥形屋顶、旁边的红色砂岩城墙和拱门,以及鹅卵石小径,非常典型的中世纪风貌。塔基建于13世纪初,作为瞭望塔和防御工事的一部分,后来还用作监狱,关押醉汉和“唠叨的妇人”。

它也是一座斜塔:塔身有明显的倾斜,主要是因为800多年来反复遭受Main河和陶伯河的洪水侵蚀,导致基础下沉。虽然不像比萨斜塔那么夸张,但从照片中就能看出轻微的歪斜,上部结构设计时已补偿了部分倾斜,以保持整体稳定。当地人常戏称它是“韦尔特海姆的比萨塔”。

城堡守望者

抬头远望,山顶的韦尔特海姆城堡废墟静静俯瞰小镇。看那半毁的塔楼、拱窗遗迹和山巅旗帜,矗立在绿意盎然的丘陵上。塔尖在蓝天下刺破绿树,废墟的拱窗像在眨眼,俯视着这一切。

左侧红白框架的房屋和右侧黄墙拱门,完美框住了这座12世纪的“守护者”。房屋绿窗和藤蔓添了夏日懒洋洋的味儿;右侧砂岩墙和“行人注意”牌,提醒着现代的“小插曲”。阳光洒下,影子拉长在石板路上,那辆红色迷你小车添了点现代俏皮,历史与当下又一次“撞衫”了。

途中路过一户人家的车库入口,路旁依山而建的停车场连拐弯都是斜下去,划出一圆弧形。绝对是韦尔特海姆那种“依山而建”的经典德国小镇风情。

那个粉红色的车库门,连着弧形坡道的停车位,地面上那些斜纹应该是防滑纹理,专为雨天或坡度设计的。整个弯道像个优雅的“螺旋”下坡,完美适应了陶伯河谷的丘陵地形——老城区就建在这样的陡坡上,许多房子都得这样“顺势而为”才能把车库塞进山体里。

精美老鼠窝

“Rat”英文中的大老鼠,“haus”读起来像英文的房屋(House)。难道说,招牌这里是韦尔特海姆的老鼠窝?一群美国游客站在那儿,揉着眼问:“等等,这么精致的拱门,怎么会是鼠窝?”

前面的砂岩拱门雕琢得像巴洛克童话,顶上那群石狮和天使簇拥的家族徽章(狮子代表力量),铁栅门后隐约可见内院绿树和拱廊——完全是中世纪权力的“门面秀”。

德语中“Rathaus”意为议会之屋,也就是这座城市的“市政厅”。两侧黄墙的房屋,加上蓝天一抹,完美捕捉了老城区那股“庄严却亲切”的调调。如今,它是游客打卡点,偶尔办婚礼或展览——谁知道“Rat”字头,还真藏着“鼠”味儿的幽默呢?

贵族的“慢时间”

一群游客仰头拍照,蓝天衬着黄墙红塔的哥特尖顶,那大钟面(约建于14世纪)上只有粗壮的时针在“慢条斯理”转动,没有分针和秒针的“匆忙”——仿佛在说:“急什么?韦尔特海姆的时间,本就该这么悠长。”

导游介绍着“只有时针”的故事。这座建于十四世纪的圣灵教堂钟楼,“单针钟”不是设计失误,而是中世纪的“小特权”。钟楼上有两个钟盘——面向城镇的那个有完整时分针(供平民看准时),而面向城堡山顶的这个,只有小时针。

为什么?因为城堡里的伯爵和贵族们“懒得管分钟”,他们只需知道大致时辰,就能指挥狩猎或宴会;分针是给“下面”忙碌的工匠和农夫准备的。

钟楼像守护神般拔地而起,捕捉了那种“历史在头顶低语”的氛围。此刻时间为十点十分,时针指着十点。导游笑着说:“贵族们的时间,永远慢半拍!”

天使喷泉

韦尔特海姆小镇不大,一个多小时就逛得差不多了。回去的路上,又经过小镇的中心广场。红砂岩喷泉矗立在半木房屋间,雕像们像老朋友般环顾着游客和咖啡桌——左侧那戴帽子的“胡子大叔”和孩子雕像,头顶贝壳拱门,周围绿植和紫色座椅,阳光下一切都暖洋洋的。

这正是天使喷泉(Angel’s Well),小镇最著名的公共喷泉。它得名于顶部两个小天使雕像,他们手持韦尔特海姆的镇徽,象征中世纪的贵族荣耀。底部八尊男性雕像代表小镇历史上的重要人物(如伯爵和工匠),他们有的扛着工具,有的摆出守护姿势,仿佛在说:“河水来袭,我们挡着!”

贝壳状顶部是文艺复兴风格的点睛之笔,寓意丰饶与纯净——想想美因河的馈赠与考验,这设计多贴切。如今,它不只供水,还成休闲热点:照片里那些悠闲的老人和咖啡杯,完美诠释了小镇的“慢生活”。正如导游老太太讲的:“天使们看着洪水来去,却从不眨眼。”

如果我在那儿坐坐,喷泉水声配上街头闲聊,绝对是疗愈一刻!

秋千上的休闲

穿过老城,回到停车场。从城门里出来,仿佛走出中世纪的尘嚣,又回到当下世界。

蓝天绿树下,背景的停车场和小桥,隐约透出游船码头的影子,等车回船的间隙,就这么化作公园里的“小悠闲”。城堡的影子远去,河风吹来,荡一荡秋千,洗去一身的石板街尘埃。

适才,没有在天使喷泉边坐下,此刻,我却坐在那个大大的网状吊篮秋千上,双手握绳高举,像在拥抱整个河谷——墨镜后的笑容,蓝色服装灰鞋的休闲范儿,旁边橙色手推车安静守候,一切都透着“游毕闲适”的满足感。

这种河畔公园,在韦尔特海姆,既是当地人的“解压站”——洪水来时,它变缓冲区;平日里,又是祖孙嬉戏的乐园——树荫下荡着秋千的小孩,公园里钻进小火车嬉戏的姐妹,凉亭里坐着休闲的老人,还有四处寻找躲在大树后祖母的焦急的小孙女。在我们暗中帮忙的手势下,小孙女终于找到树后的祖母,一阵咯咯的笑声响起,惊飞了教堂尖顶上的鸽子。

黑啤与沙拉

回到游船,要了一杯德国黑啤酒“科斯特里茨”(Köstritzer Schwarzbier)。厚厚的泡沫雪白、酒液漆黑如夜,瓶身红黑标签在阳光下闪着诱人光泽。结束了鹅卵石漫步和小火车嬉闹,来这么一杯冰镇黑啤酒,4.8% ABV,源自德国萨克森的古老酿法,苦中带巧克力甜。

点了一份沙拉,端上来像一幅抽象画:鲜红番茄、紫黑甜菜根、金黄甜薯块、晶莹石榴籽散在翠绿生菜上,中间那团塔布勒(tabouleh)风味的粗麦仁沙司,健康又地中海风情——看起来轻盈,却满载夏日河谷的鲜活。喝着啤酒,再配这份蔬菜盛宴,完美配沙拉的酸甜解腻——感觉像中世纪伯爵的宴席升级版。

当然,再来一份主食,虾仁汤面。金黄的汤汁,配上雪白豆芽、鲜红的辣椒和乳白金黄的溏心蛋,亚洲风味扑面而来,鲜美到爆!

这不就是“历史沉思后的一口解放”吗?

后记

我们的导游说着一口流利的美式英语,就像我身边的美国游客。在欧洲旅游,我遇到很多德国人,他们的英语都很棒,但不是我习惯了的美国味道,总会有一些语音、词汇和短语的细微差别。

我外孙女在纽约长大,自幼就沿袭了一口地道的纽约口音,这不奇怪。但是导游老太太说她是这里长大的犹太人,怎么会说这么标准的美式英语呢?

据资料介绍,犹太社区在二战期间的大屠杀后已基本消逝。二战结束时,仅有少数幸存者返回,但社区未能复兴。没有证据显示这里重建了活跃的犹太会堂、拉比区或正式社区组织。但是,战后美国在小镇设兵营,驻炮兵、防空与医护部队,直至1990年代初撤离。

冷战间隙的四五十年里,这个兵营的存在,让韦尔特海姆在冷战时期成为美军社区的一部分,许多美国家庭曾在当地生活,留下了不少回忆(如士兵子女的学校和娱乐设施),文化足迹悄然渗入。如今,旧址已融入小镇景观,但一些历史痕迹仍可见。

从导游老太太的年纪看,她应该属于战后婴儿潮一代人。这样就有一种可能,她是当地幸存者后裔,从小跟这里的美军社区有着某种亲密联系。兵营今多转民用,旧闻却仍口耳相传——导游的英语,可能便是那段余波的回音。

回首韦尔特海姆,最触人心弦的,不是孤立的景物,而是历史与日常的细腻镶嵌:洪水线、倾斜塔、城堡墟、消逝社区、冷战阴影……皆属过往;广场早餐的香气、孩童的欢笑、老人的宁静,则鲜活当下。

历史非遥远尘埃,而是嵌于街巷、砖瓦、笑语与忆念中的温热脉动。小镇教人明悟——过去未曾离去,它正以静默之姿,与现在偕行。

【多瑙河游记·美因河畔韦尔特海姆】

06/13/2025 草记于美因河

09/27/2025 整理于瓦蓝湖