夜晚看当代,白日看古代;当代理解了古代,古代照亮了当代。

夜赏陶溪川

傍晚抵达景德镇。原以为,此次江西游意在婺源山水,后来得知,途中经过景德镇,于是便安排了景德镇的游览。

景德镇的瓷器,名扬天下,家喻户晓。进入酒店大堂,里面就有一个瓷器的销售部。琳琅满目的瓷器,摆满了一圈的货架和当中圆形的展台。

服务的小姐上前为我们介绍,景德镇的瓷器得益于优质的高岭土,故而胎质洁白、温润,宛如玉石。高温和冶炼技术,生产的瓷器釉面光滑莹亮,光可鉴人,如同镜面。尤其是那种薄胎瓷的茶具,薄如蝉翼,轻若浮云,透光性极佳。用手指轻弹器皿边缘,会发出清脆、悠扬的声音,这是瓷质致密、烧结度高的表现。因此有古有“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”之说。

我拿起那些超薄的茶碗,对着灯光看,果然,个个都在乳白色中呈现出半透明的光亮。薄的不敢“轻弹”,生怕一弹就在钟磬声中破了。

瓷器上常见的装饰主要有青花。制作时,先在素胎上绘画,罩上透明釉后一次烧成,呈现出幽菁淡雅的蓝色图案。这是景德镇瓷器最具代表性的品种。

再就是粉彩。在烧好的白瓷上绘画,再用低温烘烤,颜色柔和,色彩丰富,有立体感,雅致精美。

粉彩又分为两种。一是釉里红以红料绘画,烧成后图案呈红色,绚丽而沉稳,技术难度高;二是玲珑瓷,在坯体上雕刻出镂空图案,再用釉填平,烧成后半透明的图案透光,精巧绝伦。

此外就是颜色釉,通过不同金属氧化物和烧制工艺,呈现出各种浑然天成的釉色,如祭红、郎窑红、天青釉等,每件都独一无二。

导游小芳在一旁劝我们,先不要着急购买,等看完了其它地方的瓷器再买不迟,并建议我们今晚先看看陶溪川,一个由老瓷厂改造的艺术街区,那里集合了创意集市、美术馆和品牌店,是感受现代景德镇魅力的首选之地。

晚餐后,我们夜游陶溪川文创街区。陶溪川的夜景很迷人,工业遗存的红砖厂房与暖黄色灯光的交织,仿佛历史与现代在此凝固。

许多品牌店与旗舰店等本地高端品牌,都在此设有形象店。游客,比如我,即使不打算买,逛逛也能提升审美。我们沿街漫步,进出于各个瓷器店,里面有青花、有白如玉、有粉彩,有仿古,有现代,真是各具特色,各领风骚,不愧为瓷都的门面。总的感觉,这里的作品既有古意幽深,又有时代感,更有独创性,适合不同年龄和欣赏层次。

通过和店主聊聊作品背后的想法,我们听到很多有趣的故事。让我首次领会现代瓷器的精华所在,能直观感受到年轻“景漂”设计师的活力。

夜游,是一场与景德镇现代灵魂的邂逅,可以摸到些许瓷都脉动:古老窑火如何在当代设计师手中,被重新制作成万千姿态。

犹记少时读白居易的那首长诗《琵琶行》,虽不全懂,尚能背诵。如今却只记得其中一些,如开头:“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”和结尾“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”最忘不了的是那些脍炙人口的句子:“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”和“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”

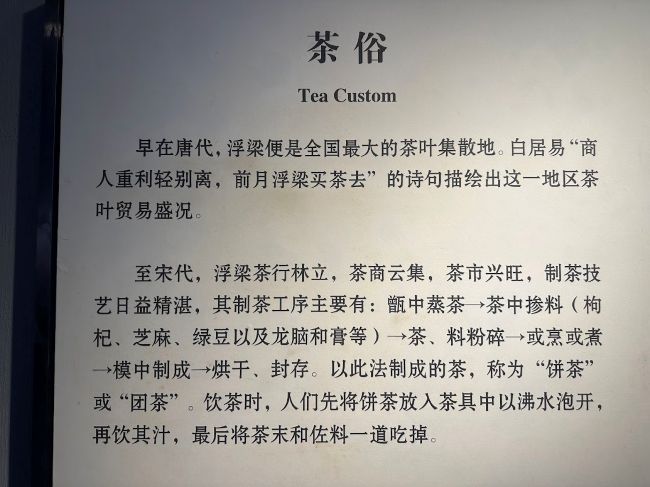

但是,其中的一句,“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。”却是背不得了。

浮梁,是唐代的茶叶中心和税茶重地。到了宋代的景德年间,因当地烧造的瓷器精美,皇帝将其年号赐予此地,这才得名“景德镇”,并逐渐发展成为举世闻“瓷都”。

“浮梁-茶”,“景德-瓷”,茶与盏两者相关。有人说,景德镇是一座“因茶而生,因瓷而名”的城市,不无道理。只是宋代以后,瓷的名声远远盖过了茶,浮梁便隐身其后了。少时背诵《琵琶行》,如今在浮梁旧地读起,竟生隔世回响。

下马观花,匆匆一瞥,看到一场流动的展览,体验一次与创造者的隔空交谈。而全面了解景德镇和景德镇的瓷器,则是在明天参观了景德镇瓷器博物馆之后。

10月15日夜 草记于景德镇

日游博物馆

参观中国陶瓷博物馆,就像在阅读一部陶瓷编年史。

陶瓷的发展,在中国逾千年历史,接品种繁多,对于我则是眼花缭乱,一时半会儿摸不着头脑。

宋代名窑集中于黄河中下游(文化中心),其五大名窑有汝、官、哥、钧、定。到了明清时代,契合经济重心南移与海上贸易兴起,瓷都向东南沿海转移。四大瓷都指的是景德镇(江西)、德化(福建)、龙泉(浙江)、醴陵(湖南)或宜兴。如果从历史的视角看,有青瓷、白瓷、青花和色釉等“四大体系”。

但是元代的瓷器却长期不被人们所提及。相传收藏界长期“重宋明、轻元”,认为元代瓷器粗犷雄健,不符合文人含蓄审美。私下以为,这里面包含一些“政治”因素,如史界流传“崖山之后无中国”之说而导致的一些偏见,以及后来的官方叙事将元朝视为“正统断裂”。

其实, 元代的瓷器在中国陶瓷史上实为划时代的革命性时期,尤其景德镇在这一阶段完成了从“名窑之一”到“世界瓷都”的关键跃升。有资料证明,以元青花为为代表的瓷器,包括釉里红、蓝釉瓷、枢府瓷等等,这段“被低估的世纪”实为理解中国陶瓷走向世界的第一章。

因此,我的目光是重点追随那些“改变了历史”(如元青花、明永宣青花)和“代表了巅峰”(如成化斗彩、雍正粉彩、毛瓷)的器物。带着这条线索去看,或许在博物馆的浓缩时光,穿越千年,通过与这些泥土与火焰凝聚的智慧结晶对视,从那些瓷器精品中,找到一点瓷器发展的脉搏。

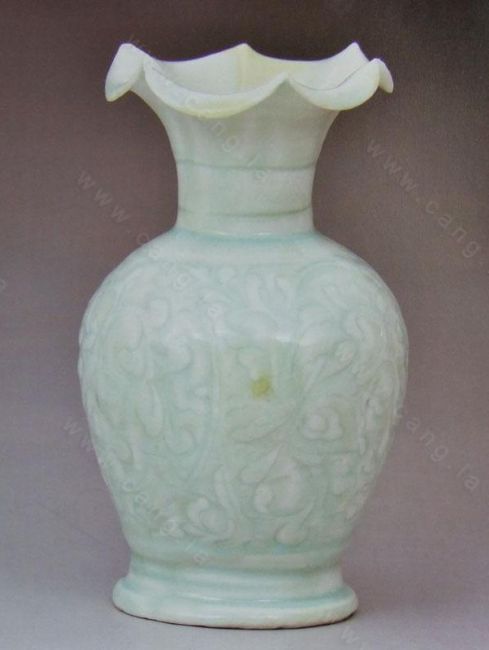

我们先从二楼开始,看陶瓷的“源头与辉煌”(新石器时代至元代)。其重点是宋代青白瓷。这是景德镇得名(“景德”为宋真宗年号)并崛起的起点。

亮点器物:北宋影青瓷,如注壶、温碗、瓷枕,釉色青中泛白,温润淡雅,是后世青花瓷的奠基。

三楼是明代展厅,这里我们看到“官窑的绝对统治”。主要是明洪武、永乐、宣德、成化时期的官窑瓷器。这是景德镇成为“天下瓷都”的时期,展品可谓“镇馆之宝”。

如青花海水白龙纹扁壶:体型硕大,青花发色浓艳,白龙在汹涌的海水中奔腾,气势磅礴,代表了永乐官窑的最高水平。

小小的青花蟋蟀罐:是宣德皇帝最爱,因为他爱斗蟋蟀,其官窑蟋蟀罐制作极精,存世稀少,是极具时代特色的器物。

再就是成化年间斗彩器,如天字罐、鸡缸杯,虽然最顶级原件在故宫和台北故宫,但馆藏的成化斗彩仍能让你近距离感受其“鲜丽秀雅”的巅峰色彩。

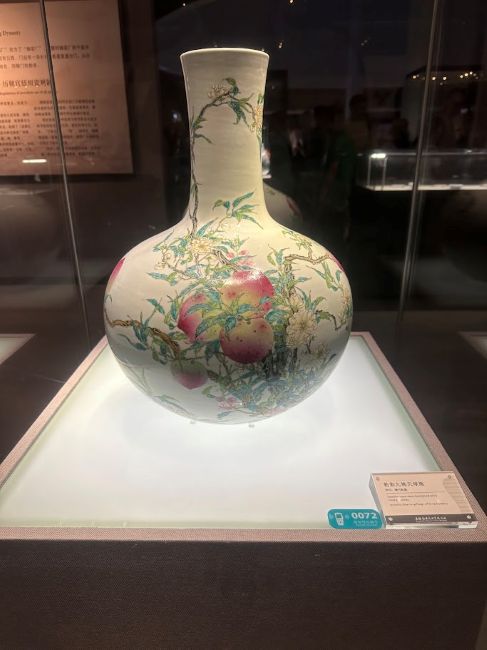

上到四楼,就是清代展厅。这里是封建王朝瓷器“技艺的登峰造极”——康熙、雍正、乾隆三代,釉彩、造型、工艺的全面繁荣。

展品亮点在粉彩蝠桃纹橄榄瓶。造型优雅如橄榄,粉彩柔和莹润,构图疏朗,是雍正审美“清新雅致”的典范。然后是乾隆时期的各种釉彩大瓶,又名“瓷母”。不过原件在故宫,但这里的仿品足以直观感受乾隆朝集历代17种釉彩、工艺于一身的炫技之作,据说复杂程度空前绝后。

到了四楼,一部中国陶瓷和景德镇的瓷都历史就到此为止。再往上,就看“传承与创新”,瓷器的近现代及当代史了。民国的瓷器展品多以仿制历代瓷器为主,创新在于将瓷器用于字画上。

现代瓷器展品有一组“毛瓷”,是1975年为毛主席特制的瓷器,又名“7501”,器型优雅,釉面莹白,彩绘精致。据说集中了当时最顶尖的原料、工艺和艺术家,代表了现代景德镇制瓷工艺的最高水准。

还有当代艺术瓷,展出当代中国工艺美术大师的作品,完全超出了过去坛坛罐罐的造型,体现了传统技艺在当代的表达。

博物馆的每层递进,不仅仅是历史,也是从器物看审美,从审美看权力,从权力看文明。

这些精美的瓷器,让我联想到中国瓷器在世界的影响。在美国华盛顿和纽约的博物馆中、在法国的卢浮宫中,在圣彼得堡的冬宫里,在伦敦的大英博物馆中,到处可以看到中国的瓷器。正如波斯诗人萨迪《蔷薇园》见证元代青花瓷经丝绸之路西传时引发的惊叹:

“青瓷盘上绘着天河,

星辰在釉彩间沉没。

莫非中国工匠昨夜,

窃去了苍空的魂魄?”

走出瓷坊,街巷静得像陶胎未上釉的素胚。旅行不是去看风景,而是风景背后的文化;不是带走纪念品,而是带走一种沉静而明确的心。

此刻,景德镇最动人的地方,不是“瓷”,而是“人”。我看到的不仅仅是青花,更是青花背后几百年的手艺传承。工匠们在泥坯上划纹,像在和历史对话。我在一旁看,仿佛看见从宋到元,从明到清,从今日向明日的时间脉络。那一刻,文明不再是博物馆里的静物,而是继续呼吸的生命。

回程途中,参观了几家景德镇的瓷器厂家。看见这套青花茶具(12件)标价500元人民币,厂里促销,买一送一,便买了两套作为礼品送人,也算不虚此行。

至此,江西之旅顺利结束。江西再见!

千年瓷火未熄,今日仍在我心。日后的生活,将带着这些旅途的感受,继续向前。

诗是论的延伸,论是诗的铺垫。在回忆和记叙景德镇的过程中,酝酿出《咏瓷韵四章》,以作此行的收尾。

一、青花篇

素胎初雪覆蓝瑛,

釉里云涛万壑生。

笔底钴料分五色,

窑开霁色入青冥。

元唐遗韵浮沧海,

嘉万繁华缀锦城。

谁道瓷魂无魄力?

冰肌铁骨叩金声。

二、粉彩篇

丹青移向玉瓷耕,

釉上珊瑚坠露轻。

芍药叠胭春欲语,

锦鸡衔翠晓初鸣。

雍正雅致融珐色,

乾隆繁华织彩缨。

莫叹窑温夺艳骨,

千年依旧灼灼明。

三、玲珑篇

透光秘釉幻空晶,

卅万雕孔现月魄。

刀走游丝穿雾縠,

釉凝冰髓注莲灯。

举瓷星斗掌心转,

对影琉璃屏外横。

莫讶天工夺鬼斧,

此身原在玉壶冰。

四、瓷魂

七十二道炼泥成,

釉色谱中寰宇生。

火铸山河凝胎骨,

丹摹花鸟驻魂灵。

贡舶遥载钧霞色,

驼铃长传耀夜星。

一片冰心酬海岳,

千年窑焰照丹青。

注:诗词按釉色、纹饰、工艺分类咏赞,融汇历代名窑特色。

10/16/2025 草记于景德镇

12/08/2025 修改于瓦蓝湖